von moritz.magazin | 08.04.2025

Vor 25 Jahren wurden vier Greifswalder Obdachlose von Rechtsextremen ermordet. Heute erinnern sich wenige Greifswalder*innen an ihre Geschichten.

von Lea Wendt und Lorenz Neumann

Gützkower Straße, Greifswald. während rechte Gewalt und Hetze weiter Alltag sind, erinnert hier ein denkmal an Klaus-Dieter Gerecke- brutal ermordet, weil er obdachlos war. Er war einer von 15 vergessenen Todesopfern rechter Gewalt in MV seit 1990. Viele dieser Verbrechen blieben lange unaufgearbeitet. die Initiative „Kein Vergessen“ erinnert an ihre Geschichten- als Mahnung nicht zu schweigen.

Dieser Artikel ist in einer gekürzten Version in der 172. Ausgabe des moritz.magazins erschienen. Die Ausgabe mit anderen spannenden Artikeln findet ihr zeitnah online, hier auf dem webmoritz. oder in unseren Bibliotheken, Mensen und anderen Uni-Gebäuden.

Leben unter dem”Asozialen”-Paragraphen

Greifswald, 1973: Klaus-Dieter Gerecke, welcher im sozialschwachen Viertel „Brinkhof“ aufwächst, schlägt sich seit dem 18. Lebensjahr mit Gelegenheitsjobs, wie bei der Müllabfuhr durch. Dieser blieb allerdings immer regelmäßiger fern. September 1973 wurde er das erste Mal von der Polizei verhaftet und nach Paragraph 249 verurteilt.

In veröffentlichten Auszügen der Humboldt-Universität zu Berlin wird dieser „asozialen Paragraph“ aufgeführt. Er besagt, dass jeder, der arbeitsfähig ist, dieser auch nachgehen sollte. All die, die sich der Arbeit aus Scheu entziehen, Prostitution nachgehen oder auf andere unehrliche Weise den Unterhalt finanzieren, „werden mit Verurteilung auf Bewährung oder Haftstrafe, bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll-und Erziehungsaufsicht erkannt werden.“ Die Seite gegenuns.de, gegründet vom verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e. V. (VBRG), berichtet von einem Spitzenwert mit insgesamt 14.000 in Haft genommene Menschen. Anlass war laut der Quelle der Wunsch der DDR- Führung, den öffentlichen Raum von „kriminellen und asozialen Personen zu säubern“. Noch nach der Haftentlassung wurden Verurteilte mit strengen Miet- und Wohnsitzauflagen, Hausdurchsuchungen und ständigen Kontrollen schikaniert. Verurteilung und Ausgrenzung betroffener Menschen wurde so auch noch nach der, oftmals etwas willkürlichen, Verhaftung gefördert.

Auch gegen Klaus-Dieter Gerecke wurde seit seiner ersten Festnahme bis zum Ende der DDR mehrfach unter §249 vorgegangen. Nach seinen Entlassungen stieg sein Alkoholkonsum immer weiter an, während er die Arbeit weiterhin verweigerte. Während einer Haftzeit wandte sich Klaus-Dieter Gerecke, in Form eines Briefes an den damaligen Bürgermeister. Er solle ihm doch endlich eine reale Chance der Wiedereingliederung geben. Diese Bitte wurde ihm jedoch verweigert. In einer späteren Umfrage der Insassen gibt er an, stehlen zu müssen, um zu überleben. Eine effektivere Rehabilitation könne dem vorbeugen.

Nach Ende der DDR, verdiente er sich sein Geld durch das Sammeln von Pfandflaschen. Bis er 1994 schließlich die Erwerbsunfähigkeitsrente erhielt. Fast jeder kannte den nun auf der Straße lebenden Klaus-Dieter Gerecke unter dem Namen „Kläuser“. Oft war er auch mit seinem Bruder Rainer zu sehen, zu dem er laut Zeugenaussagen wohl ein sehr gutes Verhältnis pflegte. Beide wohnten nicht nur gelegentlich zusammen, sondern unternahmen auch gemeinsame Ausflüge mit der Diakonie. Bis zum 1. April 2000. An diesem Tag ereilte Klaus-Dieter Gerecke ein schwerer Schicksalsschlag mit dem plötzlichen Tod seines Bruders. Bis heute sind die genaueren Umstände unbekannt. Klar ist nur, dass Rainer in ein Auto voller Jugendlicher gestiegen oder gezerrt worden ist, bevor er einige Tage später, tot auf einer Landstraße aufgefunden wurde. Von da an, war Klaus-Dieter Gerecke nur noch in tiefster Trauer aufzufinden. In einem früheren Interview mit den moritz.medien sagt er: „Glück? Hab ich niemals gehabt in meinem Leben.“ – „Sind Sie nicht glücklich?“ – „Das geht gar nicht, …weil mein Bruder tot ist“.

Der Mord an Klaus-Dieter Gerecke

Nur drei Monate später verstirbt er selbst aufgrund eines gewaltsamen Tötungsdelikts.

Am Abend des 23. Juni 2000 treffen sich drei junge Erwachsene, darunter zwei 18-Jährige und ein 21-Jähriger, in der Greifswalder Innenstadt zum Trinken. Dabei begegnen sie den ihnen bekannten „Kläuser“. In späteren Verhandlungen sagt der Haupttäter Maik G. aus, von seinen Begleiterinnen die explizite Forderung bekommen zu haben, Klaus-Dieter Gerecke zu töten.

Vorerst bleibt es bei Beleidigungen, wie „Penner“ und „Assi“. Sie beginnen, Gerecke bis zu einem Waschsalon zu verfolgen. Dort kommt Maik G. mit seinem späteren Opfer in ein Gespräch über das Leben auf der Straße. Er bekommt von ihm noch ein Bier ausgegeben. Nach verlassen der Wäscherei, folgen die drei Täter*innen ihm weiterhin und Maik G. greift Klaus-Dieter Gerecke mit einem Schlag ins Gesicht das erste Mal in dieser Nacht an. Die Hilfe eines vorbeikommenden Autofahrers lehnt der Angegriffene ab.

An einem Supermarkt in der Gützkower Landstraße schlägt Maik G erneut zu. Über Stunden hinweg ist der zu Boden gefallene Klaus-Dieter Gerecke einer Tortur aus Tritten, Schlägen und Erniedrigungen ausgesetzt. Während sie den Mann foltern, legen sie Rauchpausen mit dazugekommenen Jugendlichen ein. Auf die Frage, was sie machen, antwortete Maik G. schamlos “Penner wegschlagen”. Die dazugekommenen jungen Mopedfahrer brechen später auf, um neue Zigaretten zu kaufen. Dem Haupttäter raten sie wegen seiner bereits blutigen Schuhe nicht mitzukommen. Auch beide Frauen treten weiterhin mehrfach auf das Opfer ein.

Sie hören erst auf, bis sie von dem Opfer kein Lebenszeichen wie ein Röcheln wahrnehmen können. Die jungen Frauen verständigen die Polizei. Sie hätten auf einem Spaziergang den Schwerverletzten gefunden. Maik G. flieht in eine Telefonzelle, wo er in blutigen Klamotten einschläft.

Bevor die Rettungskräfte am Tatort ankommen, ist Klaus-Dieter Gerecke an seinen Verletzungen gestorben.

Die “Baseballschlägerjahre” in Greifswald

Die Geschichte Klaus-Dieter Gereckes ist kein Einzelfall. Laut der Website kein-vergessen-mv.de gibt es seit 1990 in Mecklenburg-Vorpommern 15 bestätigte Todesopfer rechter Gewalt und acht weitere ungeklärte oder Verdachtsfälle. Vier der Opfer kamen aus Greifswald: Eckard Rütz, Horst Diedrich, Klaus-Dieter Gerecke und Rainer Gerecke.

Die Taten fanden vor allem in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren statt, einer Zeit, die später „Baseballschlägerjahre“ genannt werden sollte. Der Begriff steht hierbei stellvertretend für ein Bild, dass sich in vielen ostdeutschen Städten zeigte: Neonazis in Bomberjacken und Springerstiefeln, die an Straßenecken oder vor Supermärkten herumlungern – manchmal mit einem Baseballschläger als Zeichen ihrer Gewaltbereitschaft. Unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre auf (damals noch) Twitter teilen viele Betroffene ihre Geschichten. „1994, mit 13 Jahren ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie gefährlich Faschos sind, als ca. 30 Glatzen mit Baseballschlägern vor dem Nachbarhaus standen und jemanden suchten. Ich stand zu Hause am Fenster hinter der Küchengardine. Meine Mutter zog (…) mich weg und sagte mir, dass uns das nichts angeht.“, schreibt ein Nutzer.

Auch in Greifswald ist das nicht anders. Eine wichtige Rolle spielt dabei die NPD. Maik Spiegelmacher, Neonazi und ehemaliger NPD-Kreisvorsitzender, möchte damals in Greifswald das Konzept der „National Befreiten Zone“ umsetzen. Damit meinen sie laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) Gebiete, in denen sie das Alltagsleben und Straßenbild prägen und darüber entscheiden, welche Verhaltensmuster und Lebensstile „erlaubt“ sind – Andersdenkende werden zu Feinden erklärt. Natürlich gab es auch genug, die sich dem entgegenstellten. Dennoch findet „Die Woche“, eine inzwischen eingestellte Zeitung, in einem Artikel aus dem Jahr 2000, Greifswald sei eine „von Neonazis unterwanderte Stadt“.

jung, sozialdarwinistisch und gewaltbereit

Die vier Greifswalder Opfer waren allesamt obdachlos. Von den Täter*innen werden sie als „Assis“ beschimpft, die nichts zur Gesellschaft beitragen würden. In einigen Fällen suchten die Täter*innen ganz gezielt nach „asozialen“ Opfern, die sie schikanieren, verprügeln und ausrauben können. Eine Gruppe von Jugendlichen sucht den obdachlosen Horst Diedrich innerhalb von vier Tagen dreimal auf, schlägt ihn zusammen und raubt ihn aus. Dann lassen sie ihn bewusstlos zurück und nehmen in Kauf, dass er stirbt.

Warum diese Gewalt? Damit die Opfer „niemandem mehr auf der Tasche liegen“ oder um ihnen eine Lektion zu erteilen. Die Taten sind allesamt ein besonders makaberes Ergebnis der sozialdarwinistischen Weltanschauung der Täter*innen.

Sozialdarwinismus ist laut Definition der bpb die Idee, „dass im ‚Kampf um das Dasein‘ […] nur die Besten, die Stärksten oder Erfolgreichsten […] überleben“. Der Begriff wird im rechtsextremen Spektrum genutzt, um eine menschenverachtende Perspektive auf diejenigen zu legitimieren, die nicht in ihr eindimensionales Gesellschaftsbild passen: Außenseiter, Migrant*innen und Wohnungslose. Noch heute ist diese Überzeugung einer der Eckpfeiler neonationalistischer Ideologien.

Sozialdarwinistische Gedanken sind immer noch weit verbreitet.

In der „Mitte-Studie 20/21“, herausgegeben von der Friedrich- Ebert-Stiftung, stimmen 8,7 % der Menschen abwertenden Aussagen über Obdachlose teilweise oder voll zu. Schaut man sich Ostdeutschland alleine an, steigt diese Zahl auf erschreckende 14 %. Die Zustimmung von Abwertungen gegenüber Langzeitarbeitslosen liegt deutschlandweit bei erschreckenden 24,9 %. Die aktuelle Debatte über „BürgergeldVerweigerer“, die gerade von rechter Seite intensiv geführt wird, lässt vermuten, dass diese Zahlen inzwischen sogar noch höher liegen.

Auch die Gewaltbereitschaft scheint aktuell wieder zuzunehmen. Lobbi, eine Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt, meldete zuletzt einen dramatischen Anstieg an rechten Angriffen in Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald zählen dabei, bezogen auf die Einwohnerzahl, zu den Schwerpunktregionen. die Dunkelziffer der Angriffe dürfte dabei deutlich höher sein.

Gedenken und Verantwortung

Die Geschichten dieser Opfer und der zugrunde liegenden Umstände erzählen nicht nur von dem Leid einiger Weniger, sondern auch von einer Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung stellen muss.

Schon kurz nach dem Tod Klaus-Dieter Gereckes solidarisieren sich Greifswalder mit dem Toten. Hunderte Menschen nehmen an einer Gedenkveranstaltung am Tatort teil, tausend an einem Trauermarsch. Für ihn und Eckard Rütz sind Gedenksteine installiert worden. Das Bündnis „Schon Vergessen?“ organisiert jährliche Mahnwachen und auch im Internet gibt es Initiativen, die sich ihrer Geschichte widmen. Auffällig wenig hat damit die Stadt zu tun – die Initiativen sind privat organisiert: von einzelnen Bürger*innen oder Vereinen. Damals wie heute sind längst nicht alle beteiligt. Ein Großteil der Stadt schweigt und vergisst.

Hat sich etwas daran geändert, wie wir Wohnungslosen begegnen? Frank K., der in Greifswald auf der Straße lebte, erzählt 2021 in einem Interview mit gegenuns.de.: „Die Leute gucken viel weg, anstatt hinzugucken oder zu helfen. […] Da wirst du noch blöde angemacht: ‚Was will der Penner hier?’“. Er selbst wurde mehrfach angegriffen, seitdem er auf der Straße lebte. Immer wieder wurden Räumungsbescheide gegen ihn durchgesetzt, bis er seinen provisorischen Schutzplatz am Schießwall verlassen musste. Am 28. Mai 2024 ist Frank K. verstorben.

Am Ende bleibt ein mulmiges Gefühl. Es hat sich viel getan, doch längst nicht genug. Was denn nun machen? Vielleicht fängt es damit an, dass wir darüber reden und nicht wegsehen. Den Raum nicht abtreten. Nicht im Gespräch, nicht in den sozialen Medien und erst Recht nicht auf der Straße.

Beitragsbild: Lea Wendt / Janne Koch

von moritz.magazin | 04.04.2025

Der Gründer des Greifswalder Unternehmens Coldplasmatech, Carsten Mahrenholz, möchte mit dem etablierten Gesundheitssystem brechen. Von Revolutionen, kleinen Wundern und der Ambition, weltweit Menschen mit einer neuen Technologie zu heilen.

von Julia Pöppke

Das Interview ist in einer gekürzten Version in der 172. Ausgabe des moritz.magazins erschienen. Die Ausgabe mit anderen spannenden Artikeln findet ihr online, hier auf dem webmoritz. oder zeitnah in unseren Bibliotheken, Mensen und anderen Uni-Gebäuden.

moritz.magazin: Wie würdest du dein Unternehmen für Fachfremde beschreiben?

Carsten Mahrenholz: Wir stellen Menschen mit Wunden wieder her, die als schwer oder nicht heilbar gelten. Dazu gehören chronische Wunden bis hin zu Schwerstbrandverletzte. Wir haben dafür eine komplizierte Technologie applizierbar gemacht: kaltes Plasma. Ich erkläre es gerne mit einer Star-Trek-Metapher: Bei Raumschiff Enterprise gab es ein kleines Handgerät, das vorne blaue Strahlen ausgesendet hat und damit Wunden heilte. Genau dieses Gerät haben wir jetzt in Realität hergestellt – nur vollautomatisch und mittlerweile behandeln wir in wenigen Minuten den ganzen Körper.

Kannst du mir mehr über die beruflichen Hintergründe erzählen, die zur Gründung des Unternehmens geführt haben?

Wir haben unser Unternehmen damals aus dem Leibniz-Institut für Plasma-Forschung (Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V., Anmerkung der Red.) hier in Greifswald herausgegründet. Zuerst waren wir eine Arbeitsgruppe, die geforscht hat, wie man kaltes Plasma großflächig medizinisch anwenden kann. Nach 18 Monaten hatten wir ein erstes Produkt und haben gegründet. Nach einem Jahr mussten wir alles wegschmeißen, weil es nicht produzierbar und unglaublich kostenintensiv war. Ein großer Schritt für ein junges Unternehmen – aber notwendig. Danach haben wir als Unternehmen angefangen, das Produkt neu zu erfinden und stärker auf die Bedürfnisse des Marktes anzupassen.

Das war 2016. Inzwischen ist die Greifswalder Coldplasmatech GmbH weltweit bekannt für ihre innovative Erfindung, Menschen mit kaltem Plasma zu heilen. Plasma entsteht, wenn Gas zusätzlich Energie zugeführt wird und es somit in den vierten Aggregatzustand wechselt – ein sehr heißes „ionisiertes“ Gas. Plasmamedizin wurde erst dann möglich, als das Plasma hautverträglich auf 37 Gard Celsius erzeugt werden konnte – dann ist es stark wundheilungsfördernd, entzündungshemmend, wirkt antibakteriell und regt zur Neubildung von Gefäßen an. Doch auf dem Weg zu solchen Ergebnissen müssen Rückschläge und Herausforderungen bewältigt werden.

Mit welchen Problemen hattet ihr bei der Gründung zu kämpfen und wie habt ihr diese überwunden?

Wenn du etwas gänzlich Neues machst, hat niemand Erfahrung damit. Menschen neigen dazu, einem zu erzählen, dass man das noch nie so gemacht habe oder das nie funktionieren wird. Die Kunst ist, einen Weg zu finden, den offensichtlich niemand gesehen hat. Das ist eine Herausforderung, der man sich auch persönlich stellen muss, während das Unternehmen wächst. Gerade an Märkten, wie dem Gesundheitsmarkt, der seinen eigenen Regeln folgt und hoch reglementiert ist, muss man kreativ und innovativ sein, um ständig wieder unkonventionell Probleme zu lösen.

Gab es einen Zeitpunkt, wo du an deinen Gründungsplänen gezweifelt hast?

Nein. Zweifel sind keine Option – sie würden alles hinter mir ins Wanken bringen. Menschen verlassen sich darauf, dass ich weiß, was ich tue und Unsicherheit würde nur Panik auslösen. Ich gehe zwar Risiken ein, aber stets kalkuliert, denn jedes Risiko birgt auch Potenzial. Als Gründer will man dieses Potenzial nutzen – denn ohne Risiko gibt es kein Wachstum.

Ihr wollt das Gesundheitssystem revolutionieren. Wo im System siehst du die größte Baustelle, die du mit deinem Unternehmensansatz positiv verändern kannst?

Im Gesundheitssystem und in unserem Bereich ist Versorgung das A und O und der Standard. Mit unserer Technologie haben wir die Möglichkeit einen Paradigmenwechsel zu vollziehen: von einem Versorgenden- zu einem Wundheilungsmarkt. Über Jahrzehnte waren alle Prozesse um den Patienten herum – sei es die Erstattung, die Arbeit, oder wie die Ausbildung funktioniert – auf die Versorgung des Patienten fokussiert. Auf das Behandeln und Pflegen der Wunden. Nichts ist darauf ausgelegt, dass er tatsächlich geheilt wird. Versorgung ist eben ein guter Businesscase für Unternehmen.

Die Mechanismen, die es aktuell im Gesundheitssystem gibt, sind so leider nicht mehr auf das Patientenwohl ausgerichtet. Obwohl Wiederherstellung, auch ökonomisch gesehen, das Beste wäre. Eine verheilte Wunde kostet weniger als eine Wunde, die kontinuierlich versorgt werden muss.

Wenn für die gesetzliche Krankenkasse ein gesamter Bereich wie die chronische Wunde rausgenommen wird, bedeutet das, dass die Krankenkasse faktisch gesehen schrumpft. Also wird nur auf Kostendeckelung geachtet, anstatt auf langfristige Kostenvermeidung. Das sind perfide Mechanismen. Als Unternehmen haben wir etwas, das lebensverändernd für die Patienten ist. Wir haben hervorragende erste Studienergebnisse und trotzdem dauert es Jahre, bis das Gesundheitssystem anfängt, das zu bezahlen, weil es Angst vor schnell steigenden Ausgaben hat. Eine leider sehr innovationsfeindliche Haltung.

Was sind eure Ziele für die nächste Zeit?

Zurzeit sind stecken wir noch in den Kinderschuhen der Verbrennungsmedizin. Wir hätten gerne, dass jeder Schwerstverbrannte in Deutschland mit unserem System behandelt wird. Das ist in einigen Bundesländern schon der Fall. Unternehmerisch geht es vor allem um Wachstum, damit das Unternehmen auf breiteren Füßen steht. Dazu wollen wir über den Tellerrand in Deutschland hinausschauen. Die USA gehören dabei zu unseren Zielmärkten. Wir sind gerade in Österreich und der Schweiz neu auf den Markt gekommen und sind im Gespräch für alle großen Märkte weltweit. Losgelöst von unternehmerischen Zielen schauen wir auf zusätzliche Indikationen: Wir können viel Gutes tun – und das setzen wir um.

In 2025 möchtet ihr euch an den amerikanischen Markt herantasten. Wie wollt ihr das unter den Strukturen des dortigen Gesundheitssystems tun unter der Prämisse, dass der neue Präsident das System beeinflussen wird?

Das hängt stark davon ab, welchen Kurs die neue Regierung im Gesundheitswesen einschlägt. Sollte Donald Trump – wie angekündigt – tatsächlich das Ziel verfolgen, Kosten zu senken, führt aus unserer Sicht kein Weg an einer Fokussierung auf wirksame Heilmethoden vorbei. Langfristige Einsparungen lassen sich nur erzielen, wenn Gesundheit wiederhergestellt wird – statt Symptome dauerhaft zu verwalten.

Genau dafür stehen wir als Unternehmen: Wir setzen uns dafür ein, dass der Wiederherstellungsgedanke im Gesundheitssystem eine zentrale Rolle spielt. Bislang ist dieser Ansatz in vielen Systemen nur randständig verankert – dabei liegt hier der Schlüssel zu nachhaltiger Versorgung und wirtschaftlicher Effizienz.

Erste Bewegungen in diese Richtung sind erkennbar. Auch in den USA beginnt man, Produkte zu deklassifizieren, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. In Deutschland verfolgt der Gemeinsame Bundesausschuss eine ähnliche Linie, indem er zunehmend auf evidenzbasierte Bewertungen setzt. Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich – sie ist überfällig und richtungsweisend für alle Gesundheitssysteme, die Qualität und Wirtschaftlichkeit vereinen wollen.

Und langfristig: Was ist deine Vision für Coldplasmatech?

Experten sehen uns weltweit als das führende Unternehmen der Plasmamedizin – einer komplett neuen Medizinrichtung. Wir verstehen uns selbst als Marktbereiter im Auftrag des Patienten, notfalls auch gegen das System und gegen Unternehmen, die den alten Status Quo halten möchten. Trotzdem ist es ist nicht einfach, Geld vom Gesundheitssystem zu bekommen, dafür, dass man Menschen heilt.

Ein klares Ziel ist es, Wunden, die Jahrzehnte lang als chronisch und unheilbar galten, den Garaus zu machen. Ich bin echt stolz darauf, dass wir zum Beispiel schwerstverbrannten ukrainischen Soldaten helfen können, und jetzt angefangen haben, Kinder aus Krisengebieten zu behandeln, die unter Buruli Geschwüren oder Verbrennungen leiden, die nicht heilen wollen. Wir heilen sie innerhalb weniger Tage.

Mittlerweile kommen Unternehmen aus der ganzen Welt hier nach Mecklenburg-Vorpommern, die teilweise gar nicht glauben können, was wir machen. Ich zeige ihnen wie unsere Kompetenzzentren arbeiten und wir hier in Europa Patienten behandeln.

Was verbirgt sich hinter eurer Unternehmensphilosophie „kintsugi“?

„Kintsugi“ ist eine japanische Philosophie-Einstellung und eine Kunstform. Dabei werden zerbrochene Tongefäße mit flüssigem Gold repariert. Dadurch werden sie nicht nur wiederhergestellt, sondern sogar besser als vorher. Das ist eine der goldenen Regeln, denen ich auch persönlich folge und nebenbei eine Fähigkeit, die man als Unternehmer braucht – aus Problemen Vorteile bauen. Für unsere Technologie passt die Analogie: Wir stellen etwas wieder her, was eigentlich zerbrochen ist, wovon niemand mehr dachte, dass es wieder funktionieren würde.

Ihr sitzt in Greifswald, habt euch aus einer Greifswalder Forschungseinrichtung herausgegründet. Was motiviert dich dazu, dich aktiv in der lokalen Gründungsszene zu engagieren?

Ich finde es wichtig, dass Unternehmer sich aktiv in das wirtschaftliche Ökosystem einbringen und auch das Land unterstützen, in dem sie groß geworden sind. Allen ist geholfen, wenn man sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn es dem Gesamtsystem besser geht, geht es auch den Unternehmen darin besser. Grundsätzlich bin ich aber auch ein großer Fan, altruistische Dinge zu tun, von denen ich initial gar nichts habe. Ich hatte in meinem Leben immer das Glück, dass das wieder zurückgekommen ist.

Die Coldplasmatech ist mittlerweile als Unternehmen ein Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir wirken nach außen wie ein Leuchtturm und zeigen, für was MV stehen kann. Wir können als eines der Erfolgsbeispiele genannt werden und darauf bin ich stolz.

Wie schaffst du es, dein Engagement in der Gründungszene mit den Anforderungen deines eigenen Unternehmens zu balancieren?

Es ist ein ständiger Balanceakt – und dazu gehört auch, bewusst „Nein“ sagen zu können. Ich versuche, meine Zeit klar zu strukturieren und mich auf Formate zu konzentrieren, bei denen ich echten Mehrwert stiften kann. Mein Engagement reicht inzwischen weit über die regionale Gründungsszene in Mecklenburg-Vorpommern hinaus – als Mitglied der Perspektivkommission des Bundesministeriums bringe ich meine Expertise auch auf nationaler Ebene ein. Die zentrale Frage für mich lautet: Kann ich mit meiner Erfahrung anderen wirklich weiterhelfen? Ich muss nicht überall präsent sein, aber wenn ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann, bin ich mit Überzeugung dabei.

Wie bringst du diese ganzen zeitlichen Herausforderungen in Einklang mit deinem Privatleben?

Tatsächlich gelingt mir das sehr gut – auch weil ich Arbeit und Freizeit nicht strikt voneinander trenne. Das wird oft kritisch gesehen, dabei empfinde ich meine Arbeit als große Bereicherung. Sie gibt mir Energie und Erfüllung, weshalb ich mich auch außerhalb klassischer Arbeitszeiten gern damit beschäftige.

Ich habe eine junge Familie, einen dreijährigen Sohn und bin verliebt in eine beeindruckende Frau, die ebenfalls selbstständig ist. Wir genießen den großen Vorteil, dass wir viele der üblichen Grenzen zwischen Beruf und Privatleben selbst gestalten können. Auf längere Dienstreisen begleitet mich meine Familie häufig, sodass wir Berufliches und Privates ganz bewusst miteinander verbinden. Dadurch gehöre ich wohl zu den wenigen Vätern, die ihr Kind wirklich täglich beim Aufwachsen begleiten konnten – gemeinsam mit seiner Mama.

Was sind Vor- und Nachteile des Start-ups als Arbeitsumgebung im Vergleich zu einem lang etablierten Unternehmen?

Ein großer Vorteil von Start-ups ist die Möglichkeit, sehr früh viel Verantwortung zu übernehmen. Wer sich in der Anfangsphase einem jungen Unternehmen anschließt, wächst gemeinsam mit ihm – und hat dadurch oft deutlich schneller Zugang zu Aufgaben und Positionen, für die man in etablierten Strukturen Jahre oder sogar Jahrzehnte benötigen würde.

Diese Dynamik bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Verantwortung bedeutet auch Druck, und nicht jeder fühlt sich in einem Umfeld wohl, in dem vieles unvorhersehbar ist. In großen Unternehmen lassen sich Schwierigkeiten oft mit zusätzlichen Ressourcen oder Budgets abfedern. In Start-ups dagegen kann eine einzige strategische Fehlentscheidung oder eine verzögerte Finanzierungsrunde gravierende Folgen haben – bis hin zum Verlust von Arbeitsplätzen.

Gerade diese Unsicherheit ist eine der größten Herausforderungen in der Start-up-Welt. Wir sind stolz darauf, dass wir bisher keinen Personalabbau vornehmen mussten – und das in einem Umfeld, in dem Planbarkeit keineswegs selbstverständlich ist.

Hast du einen Ratschlag für Studierende, die am Anfang ihrer beruflichen Reise stehen?

Mein wichtigster Ratschlag: Tut das, was euch wirklich Freude bereitet. Die größte Leistung entsteht dort, wo Menschen etwas tun, das sie erfüllt – nicht das, was das Umfeld, das Studium oder die Eltern erwarten. Genau diesen Weg bin ich selbst gegangen. Es ist nicht immer der bequemste oder einfachste, aber er gibt einem langfristig am meisten zurück.

Wer seine Stärken kennt und eine Tätigkeit findet, die echten Spaß macht, hat einen klaren Vorteil gegenüber jenen, die nur des Geldes wegen dabei sind. Aus Begeisterung entsteht Energie, aus Energie entsteht Leistung – und wer das lebt, wird gesehen und setzt sich durch.

Welche Tipps hast du für Studierende, die darüber nachdenken, in der Start-up-Szene zu arbeiten oder selbst Gründer*in zu werden?

Wer in der Start-up-Szene arbeiten möchte, sollte vor allem neugierig sein und den Mut mitbringen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In jungen Unternehmen sind Strukturen oft noch im Aufbau, klare Zuständigkeiten fehlen manchmal – das bietet riesige Chancen für alle, die mitdenken, mitgestalten und Verantwortung übernehmen wollen. Wer dieses Mindset mitbringt, wird in einem Start-up nicht nur fachlich schnell wachsen, sondern auch echte Erfüllung finden.

Für alle, die selbst gründen wollen, ist es entscheidend, Freude daran zu haben, etwas Kleines groß werden zu lassen. Der Weg ist nicht immer gerade – Niederlagen gehören dazu. Wichtig ist, aus jedem Rückschlag etwas Neues zu formen. Wie ein Phönix, der aus der Asche steigt – oder wie in der japanischen Kintsugi-Kunst, bei der Zerbrochenes mit Gold repariert wird und dadurch an Wert gewinnt. Auch wir sind schon mehrfach gescheitert, aber jedes Mal ist daraus etwas entstanden, das besser war als zuvor. Wer klein und klug scheitert, hat langfristig die besten Chancen, Großes zu schaffen.

Vielen Dank für das Interview.

Beitragsbild: Collage / Kim Mahrenholz, www.kimoment.de

von moritz.magazin | 02.04.2025

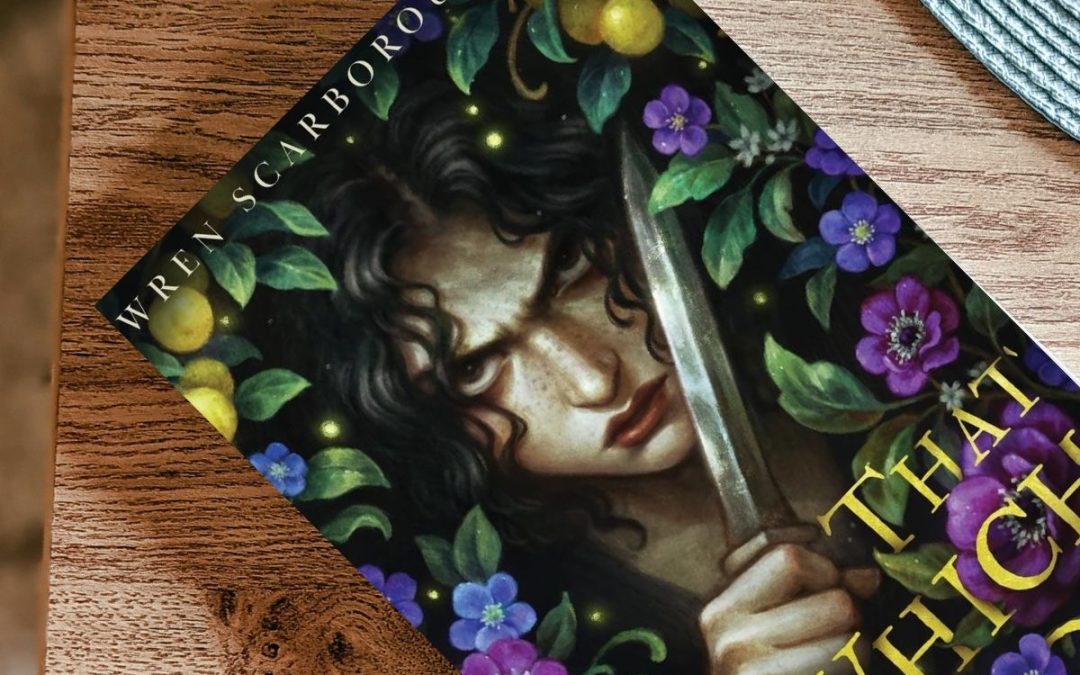

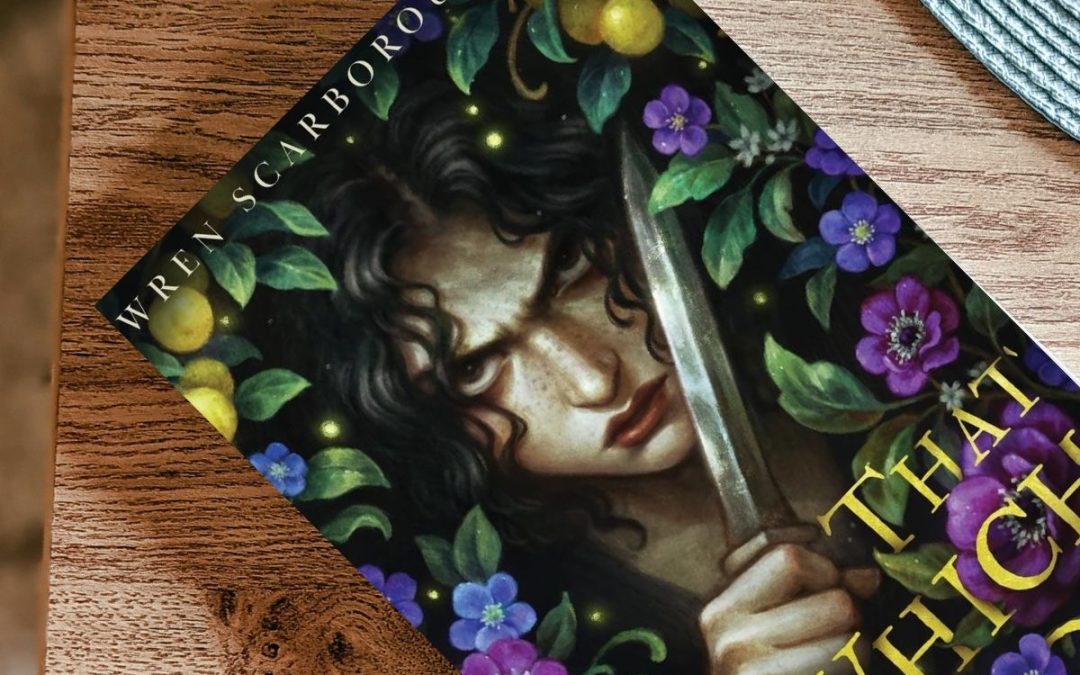

In October 2024, Wren Scarborough self-published That Which Sings an action-packed Young Adult Fantasy novel. We sat down with Wren to discuss her new book, her perspective on fairy tales and her own unique approach to writing fantasy.

Interview by Franz-Herman Krauel

This interview was published in a shortened version in the 172. issue of moritz.magazin. You can find the issue with other articles online here, or in physical form in our libraries, canteens and other university buildings.

moritz.magazin: That Which Sings is a “punk rock fairytale”. What makes a punk rock fairytale and what inspired you to write one?

Wren Scarborough: The term “punk-rock fairy tale” actually came after writing the book. It was coined by my friend and reader Grace a few drafts in, at which point I informed her that I would be stealing it for marketing purposes. She may have her own definition, but as a lover of both the punk spirit and fairy tales, I think of it like this:

Firstly, it must have at least the bones of a fairy tale: escapism and adventure, peril and comfort, enchantment and the eucatastrophe. It must take place in Faerie, the realm we are summoned to by the words “once upon a time”, where magic is a simple fact of reality and we do not question why the Wolf speaks or the Giant may take his heart from his body.

Secondly, it must be animated by the values of the punk – the real, proper punk, not just anybody who wears leather and spikes and listens to loud music (and in fact, conformity to the punk aesthetic for the sake of it is completely the opposite of punk). The willingness to be thoroughly and unapologetically oneself regardless of societal pressures, furthermore to rebel against oppressive establishments and authorities, and to suffer the consequences.

To be frank, fairy tales are already pretty punk. They are stories for those who already know the world is rife with monsters, but need to hear that the monsters can be defeated. That even when it seems hopeless, it is your solemn duty to carry on, to endure and to fight to whatever end awaits you.

You’re a big fan of C. S. Lewis (author of the Chronicles of Narnia). Does his work inspire your own writings?

Indirectly, yes, and there are several scenes in That Which Sings where I noticed that inspiration coming through. I’ve never found myself actively drawing from the works of C. S. Lewis, but I love him dearly, and everything I love comes up one way or another in what I write.

The worldbuilding in That Which Sings is very immersive. The magical world of Elphame (setting of the story) feels very alive (often in a literal sense) and the Faeries are very different from the popular image of what a fairy looks like. What’s your worldbuilding process like?

My process is very… maybe “organic” would be the word. I’m not a worldbuilder by nature, those Tolkien (author of Lord of the Rings) types who actively delight in constructing a world down to the smallest details. I love and appreciate hard worldbuilding like that, but I am and have always been a soft worldbuilder (perhaps another area of Lewis’ influence).

I feel things out; I go where the story takes me. I knew I needed Elphame to be beautiful, lush, dangerous, and not quite right. There had to be something uncanny to every aspect, some edge to all that beauty that could be frightening or sickening or mysterious. I also knew I didn’t want my faeries to be either stuck in ancient or medieval times, or overly modernized, and that I needed them to still feel deeply folkloric. I drew from folklore, but played with it freely—the glossary exists in part to clarify how the fae of my Elphame work, not just to explain the basics of what they are in mythology and folklore. So while I did know going in several essentials to the world, mostly I was feeling it out, wandering through Elphame just as much as Nes herself.

The book is thrilling and surprisingly fast paced. How important is pacing to you as a storyteller?

I do think good pacing is essential to making a story work, if only to keep the reader from putting the book down, but good pacing is not necessarily fast pacing. A slower, lingering book can be paced perfectly; it just needs to keep up the tension to continue pulling the reader along. That Which Sings does start rather slowly, all things considered. There’s a long, tense buildup before the action kicks in and immediately starts escalating. This is the kind of thing you feel out, especially with help from your beta readers and critique partners to let you know that hey, Wren, turns out it is actually possible to spend too long describing a faerie market.

The fight scenes in the book oscillate between being delightfully brutal and horrifying. What’s your approach to writing action scenes?

I love writing action scenes, which is probably obvious to anyone who’s read the book. The trick to them is to understand they’re just a collection of moving parts, so as soon as you create a system to track those parts they become far easier to write. I did actually write an extensive Substack post on this, but to summarize:

Know your opponents, weapons, terrain, and how those relate to each other. Take them one movement at a time, like you’re choreographing a dance. Track movements, wounds, and ammunition of multiple opponents by visualizing the scene, either by acting it out or creating the fight in miniature with anything from LEGOs to labeled corn kernels and beans. Figure out when to disorient your reader and when to show them exactly what’s happening. Write out the beats and then flesh them out into prose.

It might sound like a lot, but again, once you have a system it starts to become simple. And really, really fun.

The delightful brutality and the horror are mainly determined by the tone the story calls for at that moment, as different action scenes have different implications. Either one, though, is the result of me enjoying myself a little too much and asking myself just how far I can take this.

Throughout the story, Nes (the protagonist) turns into a bit of a badass. At the same time, she is very vulnerable and suffers through much physical and emotional pain. How important was it to strike that balance between Nes’ badassery and her vulnerability?

Absolutely essential. When I first had the vague notion of this story I was probably around fourteen or so, and a sixteen-year-old girl going on a perilous adventure sounded like an exciting romp and hardly anything more. When I actually sat down to write the story a few years ago, though, I understood that Nes, whatever else she may be or become, was first and foremost a child, and that her story was not so much one of adventure but of a terrible and costly necessity.

One of my rules for writing the book was, “No one is allowed to forget she’s a child.” The only exception to that rule was Nes herself. She could forget, she could tear herself apart and attempt to reforge herself into whatever thing would best complete her mission, but the rest of us, even the faeries, must see the little girl underneath it all.

You argued that it’s essential to the story that Nes is a girl. Could you elaborate on that point?

Could I? Excessively. But it’s a little tricky to do so properly without getting into spoilers.

The most basic aspect of this book’s premise, the rescue/vengeance mission, is the sort of story one usually expects to have a male lead. A lot of the struggles – the physical ones, anyway – which Nes suffers are the sort one is more used to seeing a male character going through, and the sort more easily stomached when it is a man, or even a boy, enduring them. We send real, flesh-and-blood teenage boys into war; we have done so since the dawn of time. We are accustomed, in a sense, to subjecting men and boys to certain kinds of horrors. To subject a woman or a girl to them is something else.

In The Lion, the Witch and the Wardrobe, Father Christmas says that “battles are ugly when women fight.” I found myself dwelling on that quote while writing this book, in part because it’s often misunderstood. It does not mean that women must not fight, or that women make fighting ugly, or any other reactionary interpretation. It means that it is a terrible, hideous thing for circumstances to become so dire that women must fight, that it is unnatural and disordered for women to engage in mortal combat even when it is necessary. Nes suffers in That Which Sings what she, as a girl, is not meant to suffer, but it becomes necessary for her to do so. That alone makes her being a girl essential to the story.

Nes’ girlhood infects endless aspects of the book, in large part because a girl is the thing she cannot allow herself to be. She cannot be soft or gentle or merciful. She cannot hold on to her own feminine weaknesses – which might not sound so bad, unless you understand what must be let go with them. It affects character dynamics, and that’s not even limited to those we see: Nes is her father’s daughter, and to be your father’s daughter is not the same as to be your father’s son.

But it would be essential no matter the story. Being a girl is essential to the story of any girl, just as being a boy is essential to the story of any boy.

Are you already working on a new writing project and would you write a That Which Sings-sequel?

Yes! And never!

The new book is referred to publicly only as 5th Side at this juncture, and it’s quite a bit different from That Which Sings in a lot of ways. A slower, softer, far less straightforward book with a protagonist rather unlike Nes. But of course it’s still me; it’s still filled with strange entities and brutality and fairy tale logic. It’s giving me a hard time, but all the same I’m very much enjoying myself.

Everybody asks about (and a few readers have been lobbying for) a sequel, but That Which Sings was always meant to be a standalone story. I feel I’ve put Nes through more than enough, thank you very much. And anyway, were I to actually continue her story in a sequel, I’m quite sure it would be an almost entirely separate genre from the original story. I’m not sure how many people would be up for that.

I do, however, intend to return to the world of That Which Sings. I didn’t write that glossary for nothing. Elphame and I aren’t done with each other yet.

How can people support your work?

The first thing, of course, is to read the book. You can find That Which Sings on Amazon, or order it from your local library or bookstore. After that, leaving an honest review makes a huge difference, and I do mean an honest review. It’s easy to get the idea that you’re only helping an author if you leave them a four or five star review, but in reality it helps way more to have a lot of varying reviews than a few glowing ones. Plus, what you dislike in a story will likely appeal to another reader, and may even convince them to give the book a shot. Tell your friends and family about it, suggest it for your book club, suggest it to your favorite book reviewer – anything that helps make people aware of it can help.

Thank you for the interview.

Beitragsbild: Wren Scarborough / ikigloo

von Robert Wallenhauer | 26.07.2024

Auf dem webmoritz. könnt ihr ab jetzt das aktuelle moritz.magazin als e-Paper lesen. Wo ihr die Funktion findet und was euch im neuen Heft erwartet.

Das moritz.magazin erscheint dieses Jahr voraussichtlich nur dreimal in gedruckter Ausgabe. Warum, erfahrt ihr hier. Das heißt aber nicht, dass die magazin-Redakteur*innen die letzten Monate gefaulenzt haben. Denn alle weiteren Ausgaben erscheinen online. Und damit ihr Leser*innen trotzdem das bestmögliche Leseerlebnis habt, gibt es auf dem webmoritz. eine neue Funktion!

Die erste Ausgabe, die ausschließlich online erscheint, könnt ihr jetzt mit dem neuen e-Paper-Feature lesen. Dazu schaut ihr auf dem webmoritz. einfach in das Menü, klickt auf „e-Paper“ und könnt direkt durchs digitale Magazin blättern. Oder ihr klickt einfach hier.

Was euch in dieser neuen Ausgabe erwartet?

Im Forum – dem Politikteil des moritz.magazins – findet ihr Artikel wie:

- Die Welt wählt – Warum 2024 auch als Superwahljahr bezeichnet wird

- Taylor Swift und Politik – Wie die Pop-Ikone den US-Wahlkampf beeinflussen könnte

Im Uni.versum, dem Universitäts- und Wissenschaftsressort, geht es weiter mit:

- Wir sind noch da – Wie der Mensa Club jetzt weitermacht

- Der Rektor mit den weißen Laken – Die faszinierende Geschichte hinter Karl Engel, dem letzten Rektor unserer Uni während des Nationalsozialismus

Im Lokalteil, Greifswelt, geht es diese Ausgabe unter anderem um:

- Druckfrisch – Zu Besuch in einer Greifswalder Druckwerkstatt

- 24/7 420 – Was die neuen Cannabis-Regeln für Greifswalder bedeuten

Den Abschluss mach unser Kulturressort, das Kaleidoskop, mit unter anderem folgenden Texten:

- Kalter Koffeinentzug – Ein Selbstversuch

- Unter der Fassade der Veränderung – Ein Reisebericht aus Südafrika

Das nächste Heft, Ausgabe 169, erscheint schon im August – wieder als e-Paper.

Beitragsbild: Kelly Sikkema & moritz.magazin

von Robert Wallenhauer | 01.04.2024

Für Leser*innen des moritz.magazins wird sich dieses Jahr etwas ändern. moritz.medien-Geschäftsführerin Caroline Rock erklärt im Interview, was auf euch zukommt.

Printmedien sind in der Krise. Und die geht auch am Studierendenmagazin unserer Universität nicht spurlos vorbei. Die Auflage des moritz.magazins wurde in den letzten Semestern bereits heruntergefahren. Dieses Jahr musste die Geschäftsführung der moritz.medien aber eine noch härtere Entscheidung treffen. Geschäftsführerin Caroline Rock erklärt, was die Sparmaßnahmen für Leser*innen bedeuten.

Das moritz.magazin in Zahlen (Stand 04/2023)

Gründungsjahr: 1998

Erschienene Ausgaben: 167

Auflage: 900 Exemplare

webmoritz.: Hallo Caro! Zum Einstieg: Wie finanzieren sich eigentlich die moritz.medien?

Caro Rock: Der große Hauptteil unseres Budgets kommt von der Studierendenschaft. Die Haushaltsverhandlungen werden immer zum Ende des Jahres geführt. Zum Start des Jahres bekommen wir dann eine Info vom AStA-Finanzer, was ausgegeben werden kann. Womit wir auf der anderen Seite Geld verdienen, sind Anzeigen im moritz.magazin und im Semesterkalender.

Und wie viel von diesem Jahresbudget ist dann speziell für das moritz.magazin verplant?

Also, die Produktion des Magazins ist bisher unsere größte Ausgabe. Danach kommen die Kosten, um den Laden am Laufen zu halten. Also Aufwandsentschädigungen für Ressortleitungen und Lektor*innen. Die Chefredakteur*innen und die Geschäftsführung werden extern vom AStA bezahlt, sie stellen also keine Ausgabe für die moritz.medien dar.

Jetzt hat die moritz.medien-Geschäftsführung verkündet, dass wir dieses Jahr Einsparungen vornehmen müssen. Warum kam es so weit?

Was unsere Finanzen seit ungefähr zwei Jahren extrem belastet, sind die Energiekosten und die Papierpreise. Die Druckkosten für das moritz.magazin sind seit 2022 um 10.000 Euro gestiegen!

Genauere Zahlen zu den Kosten des moritz.magazins oder dem Budget der moritz.medien sind hochschulöffentlich. Sie sollen hier nicht genauer beschrieben werden. Menschen mit einem Uni-Account können die Zahlen im Haushaltsplan einsehen. Der wird im Studierendenportal hochgeladen.

Wie sehen diese Sparmaßnahmen jetzt konkret aus? Was ändert sich für moritz.magazin-Leser*innen?

Also grundsätzlich haben wir gedacht, es wäre sinnvoll, sich auf eine Sache festzulegen. Entweder du sparst oder du erhöhst deine Einnahmen. Die erste Maßnahme, die wir getroffen haben, war zu sagen, wir müssen jetzt für 2024 erst mal Ausgaben streichen. Wir streichen sie aber nicht komplett, die werden nur nicht gedruckt, sondern als E-Paper veröffentlicht …

Gedruckt werden dieses Jahr planmäßig die Ausgaben 166, 167 und die Erstiausgabe zum Beginn des Wintersemesters. Die anderen gibt es dann auf dem webmoritz. als PDF …

Genau. Wir hoffen aber jetzt Anfang des Jahres eine Strategie zu finden, dass doch noch Geld für eine vierte gedruckte Ausgabe zusammenkommt. Mit dieser Maßnahme haben wir jetzt aber schon mal einen ordentlichen Batzen Geld eingespart. Das macht einfach super viel aus, die Hälfte des Problems ist damit schon mal gelöst. Aber natürlich ist das trotzdem keine einfache Entscheidung. Das Magazin soll auf jeden Fall bestehen bleiben, es ist nur die Finanzierung, die gerade durch die Decke schießt.

Habt ihr über andere Sparmaßnahmen nachgedacht?

Wir finanzieren momentan Sachen wie die Campus Medien Tage [ein Treffen vieler Campus-Medien aus ganz Deutschland; Anm. d. Red.] und Glashagen [ein Weiterbildungs- und Teambuilding-Wochenende für Mitglieder der moritz.medien; Anm. d. Red.]. Das sind Sachen, die meiner Meinung nach echt zu Gemeinschaft beitragen. Und zu diesem deutschlandweiten Netz aus Studi-Medien, was super, super wichtig ist für uns. Man lernt viel voneinander und inspiriert sich. Da haben wir uns jetzt trotzdem die Frage gestellt, ob wir das weiterhin finanzieren können. Also zu den Campus Medien Tagen zahlen wir die Fahrtkosten – da wurden uns letztes Jahr Fahrkostenanträge eingereicht, die die 100 Euro weit überschritten haben. Das geht halt jetzt nicht mehr. Man kann auch mit dem 49-Euro-Ticket zu den Treffen fahren.

Eine weitere Sache, die wir diskutiert haben: Was ist mit Redaktionsaufträgen? Also, wir hatten jetzt gerade den Fall, dass jemand von moritz.tv für einen Dreh irgendwohin fährt. Da haben wir uns jetzt erst mal auf eine sehr harte Linie geeinigt, um in den ersten Monaten des Jahres einen Überblick zu bekommen, wie viel das ins Gewicht fällt.

Die Druckkosten lösen den größten finanziellen Druck aus. Was könnte man da machen?

Wir hatten Anfang des Jahres ein Treffen mit unserer Druckerei, und deren Chef, Herr Panzig, ist absolut für uns da und unterstützt uns. Wir haben wirklich lange geredet und haben unsere Lage geschildert. Am Ende waren wir uns einig, dass wir die Geschäftsbeziehung behalten wollen. Es ist einfach regional, er unterstützt uns, das funktioniert. Aber ich hab natürlich auch andere Angebote eingeholt. Wenn das so teuer ist, muss ich gucken, was der Markt hergibt.

Wir können auch in Polen drucken lassen. Was man da bekommt, ist dann eventuell nicht so klimagerecht wie hier. Das ist nicht die gleiche Unterstützung. Man hat nicht die gleiche Beziehung zur Druckerei. Und dann ist das natürlich eine Grundsatzdebatte, ob man es unterstützen will, dass solche Sachen outgesourct werden und in anderen Ländern produziert wird. Schlussendlich haben wir uns mit Herrn Panzig geeinigt, dass er jetzt neue Angebote ausarbeitet und wir dann schauen, wie es weitergeht.

Gibt es Optionen, die Einnahmen der moritz.medien zu erhöhen?

Wir wollen die Einnahmen erhöhen, soweit es möglich ist. Also neue Anzeigen-Kunden an den Start bringen und die dann mehr einbinden. Oder Sponsorings einholen. Das gab es bisher nicht oft in der Geschichte der moritz.medien, das letzte Sponsoring ist vielleicht zehn Jahre her. Zum Schluss bin ich sehr froh über unseren Alumni-Verein. Den haben wir letztes Jahr gegründet und ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben: Der ist unter anderem auch dafür da, dass er in schlechten Zeiten irgendwie aushelfen kann – im Notfall mal ein Magazin bezahlt. Das gibt einem schon sehr viel Sicherheit, dass wir mit diesen Problemen nicht komplett allein sind.

Sind moritz.tv oder der webmoritz. auch von den Sparmaßnahmen betroffen? Die laufenden Kosten für die beiden Redaktionen sind ja wahrscheinlich geringer als die des moritz.magazins.

Nein, die sind nicht betroffen. Also der webmoritz. hat gar keine laufenden Kosten. Selbst wenn wir zum Beispiel eine Buchrezension schreiben und das Buch besorgen müssen, haben wir immer einen guten Draht zu den Verlagen. So können wir die Bücher häufig kostenlos bekommen. Tv ist tatsächlich auch absolut im finanziellen Rahmen.

Perspektivisch: Pegelt sich die Situation fürs Magazin bei drei gedruckten Ausgaben im Jahr ein?

Das Ziel ist es, dieses Jahr radikal einzusparen. Und dann werden wir sehen, was wir nächstes Jahr leisten können. Ich bin eigentlich optimistisch, dass es 2025 möglich ist, die Magazinzahl wieder hochzufahren.

Um zu sparen, gibt es bei Tageszeitungen den Trend, dass Print- und Onlineredaktion zusammengelegt werden. Redakteure schreiben Artikel „für online“ und sogenannte Blattmacher ziehen dann die wichtigsten Artikel in die Printausgabe. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob das eine Option für die moritz.medien wäre?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das keine Option. Man muss sagen, dass die Redaktionssitzung des Magazins sehr gut besucht ist. Und das nimmt auch nicht ab. Die Leute kommen und es sind so viele Redakteur*innen da, dass man extra Stühle aus den anderen Zimmern an den großen Redaktionstisch bringen muss.

Wir merken das auch in der Erstiwoche. Wenn wir da die Woche unser Programm fahren, erklären, was wir machen, was man bei uns lernen kann und so weiter, und dann kommt zum mediencafé irgendwie niemand – dann könnte man die Redaktionsstruktur hinterfragen. Das ist bisher aber nicht der Fall. Wir haben jedes Semester Leute, die sagen: „Ich will zum Magazin!“ Das ist einfach etwas anderes. Das war auch bei mir damals so. Ich hatte dann das gedruckte Magazin in der Hand, habe es aufgemacht und über meinem Artikel stand dann mein Name. Das hat einfach noch mal einen anderen Effekt. Klar, abschließend kann man sagen: Print stirbt aus, aber es ist noch nicht tot. Es ist immer noch schön.

Vielen Dank für das Gespräch.

Dieses Interview erschien als gekürzte Version im moritz.magazin 167. Hier findet ihr die ganze Ausgabe.

Beitragsbild: moritz.magazin / Collage von Robert Wallenhauer

von webmoritz. | 07.10.2023

von Janis Glück und Robert Wallenhauer

Wie kann der Zufall die Politik und unsere Gesellschaft gerechter machen? Dieser Frage hat sich Dr. Hubertus Buchstein, Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie und Ideengeschichte, gewidmet und beantwortet im folgenden Interview Fragen des moritz.magazins.

Am 18. Mai 1848 versammelte sich in der Frankfurter Paulskirche der erste gesamtdeutsche Konvent, eine Versammlung, die das erste gleich gewählte Parlament in Deutschland sein wird. Diese deutsche Nationalversammlung stand als Symbol der Hoffnung für einen von Armut, wirtschaftlichen Krisen und politischer Unzufriedenheit geprägten deutschen Bund. 175 Jahre später herrscht zumindest wieder letzteres: Die Ergebnisse einer Umfrage der Europäischen Kommission zeigt, dass das Vertrauen in deutsche Parteien bei gerade einmal 27 Prozent liegt. Weiterhin schneidet die AfD, eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, bei den Sonntagsumfragen besser ab denn je. In Zeiten, in denen 34 Prozent der Bevölkerung sagen, sie seien wenig beziehungsweise überhaupt nicht zufrieden damit, wie die Demokratie im Moment funktioniere, stellt sich also die Frage: Steht unsere Demokratie vor dem Aus und wie können wir mehr Vertrauen in unsere parlamentarischen Vertreter*innen schaffen?

Das Gespräch – geleitet von den moritz.magazin-Redakteuren Janis Glück und Robert Wallenhauer – erschien in gekürzter Version in der 164. Ausgabe des moritz.magazins.

Hubertus Buchstein ist deutscher Politologe und besetzt seit 1999 den Lehrstuhl für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald. Als Vertreter der aleatorischen Demokratietheorien legt er dar, »wie durch den konkreten Einsatz des […] Zufallsmechanismus das Vernunftpotential moderner Demokratien nicht dementiert, sondern im Gegenteil gestärkt werden kann.« Er plädierte 2009 unter anderem für die Erweiterung des Europäischen Parlaments durch eine zweite, geloste Kammer mit Initiativ- und Vetorecht.

moritz.magazin: Was fasziniert Sie so sehr am Zufall?

Hubertus Buchstein: Am Zufall fasziniert mich am meisten dessen völlige Unbeherrschbarkeit. Und was ist es überhaupt, der Zufall? Lässt er sich mathematisch nach Wahrscheinlichkeiten berechnen oder greift vielleicht die römische Göttin Fortuna ein?

Warum sollte ich dem Zufall überhaupt trauen? Wenn man darüber nachdenkt, dass der Mensch vernünftig ist, warum sollten sich nicht alle ihrer Vernunft anvertrauen und dann gemeinsam politische Entscheidungen treffen oder Menschen in politische Ämter wählen, warum sollte man das stattdessen dem Zufall überlassen?

Das Weltverständnis in unserer modernen Gesellschaft ist ein rationales. Häufig ist es aber auch ein hyperrationales, das heißt, es ist irrational rational. Was meine ich damit? Es gibt eine Reihe [von] (Änderung der Redaktion) Entscheidungen, bei denen es am Ende keine wirklich eindeutigen Gründe für dies oder das gibt. In solchen Fällen saugen wir uns gleichsam die Argumente für eine Entscheidung aus den Fingern. Ich nenne das eine Form der Hyperrationalität. Sie ist eine Hybris der Moderne. Stattdessen sollten wir in solchen Fällen lieber zugeben, dass es manchmal bei Personalentscheidungen oder Sachentscheidungen besser wäre, wir würden den Zufall entscheiden lassen. Zufallsentscheidungen sind zudem billiger.

Besonders schwierige Entscheidungen dem Zufall zu überlassen hat zudem den Vorteil, uns emotional zu entlasten. Klassische Beispiele dafür finden wir im medizinischen Bereich wie dem Problem der Verteilung einer Niere an eine Person, deren Leben davon abhängt. In solchen Fällen werden komplexe Punktesysteme kreiert, die Medizinerinnen und Mediziner mit schwierigen Gewissensfragen belasten. Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man vor dem Entscheidungsprozess vorher Qualitäten quantifiziert; ab einer gewissen Stufe sollte man [aber] vielleicht den Zufall wirken lassen, um das verantwortliche Personal emotional zu entlasten.

Sie plädieren unter anderem für eine geloste Kammer im Europäischen Parlament, wie sollte man diese Kammer aufbauen?

Dieser Vorschlag stammt aus dem Jahr 2009, er ist also etwas älter. Zum Hintergrund:

Auf Ebene des Europäischen Parlaments und anderer Institutionen der EU sind wir offensichtlich mit dem Problem konfrontiert, dass sich in der Wahrnehmung eines großen Teils der Bürgerschaft eine politische Elite abgekoppelt hat. Diese Feststellung ist vor mir nicht als fundamentale Kritik am politischen System der EU gemeint, sondern sie basiert auf politikwissenschaftlichen Beobachtungen der subjektiven Wahrnehmungen in der Bürgerschaft. Wie lässt sich Abhilfe schaffen?

Nach dem damaligen Reformvorschlag würden Bürgerinnen und Bürger in eine zweite parlamentarische Kammer gelost. Die Lebensrealität der Ausgelosten würde sich massiv von der Lebensrealität professioneller Politiker unterscheidet. Als Michael Hein und ich 2009 diesen Vorschlag machten, waren wir uns relativ sicher: Bei einer Reihe an politischen Fragen, etwa in den Bereichen der Familien-, Sozial-, Agrar-, Umweltpolitik in der EU wäre die Präferenzen, die in dieser zweiten Kammer geäußert würden anders sein als die Entscheidungen, die das Europäische Parlament und die Europäische Kommission treffen. Die Loskammer – das ‚House of Lots‘ – so unsere Überlegung, sollte die Politik also näher an die Interessen einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger bringen. Ich bin mir heute, im Jahr 2023, nicht mehr ganz so sicher, ob dieser Vorschlag tatsächlich eine gute Idee ist. Damals stand dahinter die Vorstellung, dass die ausgelosten Bürgerinnen und Bürger nach Expertenanhörung und gemeinsamen Diskussionen zu mehrheitsfähigen Positionen gelangen.

In einer stark polarisierten politischen Kultur wie der heutigen funktioniert so etwas vermutlich nicht, sondern ein Teil der Menschen schreit lediglich herum und die politische Polarisierung verstärkt sich sogar noch. Nach Befunden der Sozialforschung gibt es in der Bundesrepublik einen Anteil von ca. 10 Prozent der Bevölkerung, die die Tendenz haben, sich aggressiv von anderen politischen Diskursen abzuspalten. Wenn ich also 100 ausgeloste Bürgerinnen und Bürger in einer solchen Loskammer hätte und es wären 10 Schreihälse dabei, die sich jeder sachlichen Debatte verweigern würden, wäre eine solche Kammer kein großer Gewinn.

Mit anderen Worten: Ich fürchte, dass aufgrund der Zunahme des Anteils an [Personen], die eine stark aggressive Haltung haben, ein solches House of Lots völlig dysfunktional wäre. Das ist auch mein Einwand gegen die von der Letzten Generation geforderten Klimapolitik-Bürgerräten.

Wie würden Sie den Vorschlag heute gestalten?

Ich würde heute zunächst noch einmal viel genauer über die Kriterien nachdenken, die für eine Eignung von Loskammern sprechen. Im Ergebnis sehe ich zwei gute Einbaupunkte für ausgeloste Bürgergremien.

Zum einen im lokalen Bereich als kommunale ausgeloste Bürgerräte. Sie widmen sich Themen, die, wie die Verkehrspolitik, kommunal breit diskutiert werden. In Greifswald denke ich dabei an die Konflikte zwischen Fahrradfahrern, Autofahrern und Fußgängern um den öffentlichen Raum. Auch solche Themen [sind] zwar konfliktiv aufgeheizt, die empirische politikwissenschaftliche Begleitforschung von kommunalen Bürgerräten in anderen Städten und Gemeinden zeigt aber, dass es möglich ist, dass die Beteiligten miteinander argumentieren und zu Kompromisslösungen kommen.

Eine zweite Einbauebene sehe ich auf höherer parlamentarischer Ebene für solche Fälle, bei denen bei den gewählten Amtsträgern ein echtes Befangenheitsproblem vorliegt. Das sind beim Bundestag Fragen, die sich um Reformen des Wahlrechts und um die angemessene Höhe der Diäten für Parlamentarier drehen.

Beim Thema Diäten gibt es bei vielen Bürgern den von einigen Medien gefütterten Eindruck, „Die Politiker bereichern sich ja nur.“ Vor diesem Hintergrund wurde in den USA im Staat Washington die folgende Regelung getroffen: Es wurde ein Gremium gebildet, dass gemischt aus ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern sowie gewählten Politiker besteht, bei einem Übergewicht der Gelosten. Dieses Gremium befragt Experten, diskutiert untereinander und legt dann die Entlohnungen aller politischen Amtsträger fest. Im Ergebnis eines solchen Verfahrens lassen sich zwei Dinge beobachten: Zum [einen] sind die festgelegten Entlohnungen gar nicht so anders, als in anderen US-Staaten. Zum anderen aber ist die Akzeptanz der Diätenhöhe, also deren politische Legitimation deutlich höher und es gibt weniger populistisches Gehetze gegen gewählte Politiker.

Ein zweites, vielleicht noch wichtigeres Befangenheitsproblem, sind Reformen des Wahlrechts, wie wir es aktuell gerade wieder erleben. Hier könnte eine Loskammer einen Ausweg aus der derzeitigen politischen Sackgasse gegenseitiger Beschuldigungen der politischen Parteien bieten. Das ‚House of Lots‘ fungiert auch hier als ein Instrument des Outsourcens von Entscheidungen mit Befangenheitsproblemen.

Sie gehen davon aus, dass die Gesellschaft zu polarisiert ist und andere Themen zu komplex für Loskammern auf Bundesebene sind?

Ja, da bin ich in der Tat skeptisch, wenn auch noch aus einem anderen Grund. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel:

Im Juli 2023 hat der Deutsche Bundestag zum ersten Mal einen solchen ausgelosten Bürgerrat eingesetzt, und zwar zum Themenbereich gesunde Ernährung und Ernährung in der Zukunft. Es sind 160 Bürgerinnen und Bürger ausgelost worden, die vom Bundestag beauftragt worden sind, sich über das Thema Gedanken zu machen. Das Verfahren bei der Auslosung der Personen ist übrigens nicht rein zufällig, sondern nach Quotierungen für Altersgruppen, Geschlecht, Region sowie Ernährungsgewohnheiten erfolgt um sicher zu stellen, dass auch Veganer, Vegetarier und passionierte Schnitzelesser dabei sind. Dieses Gremium soll bis Anfang nächsten Jahres in mehreren Sitzungen Eckpunkte, sogenannte Leitplanken für eine zukünftige gute Ernährungspolitik ausarbeiten und dem Bundestag vorlegen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie dieser Prozess ablaufen laufen wird, und was der Bundestag mit diesen Vorschlägen machen wird.

Wenn man solche Mittel anwenden möchte, dann sollte sich der Bundestag natürlich auch an die Vorschläge des Bürgerrates halten – mit Blick auf die jüngsten Erfahrungen in Frankreich, wo erst unter großem Trara ein solcher Bürgerrat zum Thema Klimapolitik eingerichtet wurde und dessen radikale Reformvorschläge dann einfach in den Wind geschlagen wurden, bin ich auch für Deutschland skeptisch.

Um es mir konkret vorstellen zu können: Ich werde also ausgelost und muss in den Bundestag, um dort zu arbeiten. Warum sollte ich mein Studium pausieren oder beenden, warum sollte ich mein jetziges Leben vorerst hinter mir lassen und mich der Politik verschreiben? Kann ich mich nach Ihren Vorstellungen auch einfach daraus entziehen?

Die Warum-Frage wird natürlich nicht dadurch beantwortet, dass man sagt, der Zufall hat es entschieden. Die Frage an jeden Einzelnen ausgelosten ist, ob ich diese Chance wahrnehmen will oder nicht. Klar ist, dass Personen, die so etwas machen, anständig entlohnt werden müssen, ansonsten partizipieren weder Menschen mit wenig Einkommen, weil sie es sich nicht leisten können, noch Menschen, die sehr viel Einkommen haben. Wer dennoch keine Lust hat, darf natürlich verzichten und ein anderer Ausgeloster rückt nach. Die Freiheit, sich nicht für Politik interessieren zu müssen, ist ein hohes Gut. Dabei sein werde solche Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihr politisches Gemeinwesen interessieren. Es sind Personen, die sich darüber freuen, per Zufall ausgelost worden zu sein und jetzt wichtig werden, weil sie mitentscheiden können und nicht lediglich von den Zuschauerplätzen [Meinungen] zu etwas haben.

Wenn wir die Idee des Zufalls auf die Spitze treiben – warum sollten wir dann nicht einfach auch alle öffentlichen Stellen in der Verwaltung zufällig losen?

Das wäre doch noch kein wirkliches auf die Spitze treiben, das ist von Ihnen noch viel zu vorsichtig gedacht! Auf die Spitze treiben heißt, sich vorzustellen, in einem totalen Losland zu leben. Also: einmal im Jahr wird neu ausgelost, wer in welcher Wohnung leben darf; einmal im Jahr wird ausgelost, wie viel Geld jemand verdient, ob Sie reicher Erbe sind oder nicht, ob sie in einem Haus mit Seegrundstück wohnen oder gar im Obdachlosenheim. Eine Gesellschaft, in der die totale Lotterie herrschte, ist als Gedankenspiel ungemein spannend. Stellen Sie sich vor: Sie wissen nicht, ob sie im nächsten Jahr Müllmann bzw. Müllfrau sind, oder ob Sie weiter lesend in der Bibliothek herumlungern oder für das moritz.magazin Interviews führen dürfen. In Losland würden Sie ganz anders auf Ihre Lebenswirklichkeit und die der anderen Menschen schauen. Wer nicht weiß, in welcher sozialen Lage er zukünftig sein wird, wird sich vermutlich für eine egalitärer Gesellschaft einsetzen, auf jeden Fall aber z.B. für angemessene Bezahlung von Pflegekräften. Global gedacht, würden wir vermutlich auch in der Migrationsfrage barmherziger sein, als momentan.

Nun leben wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und es benötigt für alle Tätigkeiten gewisse Qualifikationen. Aber auch für den Zugang zu diesen Qualifikationen können Losverfahren einen Platz haben. Ein klassisches Beispiel ist die Vergabe von Studienplätzen. Bislang geschieht sie primär nach Schulnoten und dieses Verteilungsverfahren gilt als rational und gerecht. Aus meiner Sicht ist diese Sichtweise ein klassischer Fall der oben erwähnten Hyperrationalität, also der modernen Hybris. Denn bis heute hat mir niemand erklären können, warum jemand, der eine herausragende Abiturnote hat, automatisch ein besserer Chirurg sein soll als jemand, dessen Abiturnote schlechter ist. Anderseits wissen wir, dass die Abiturnote ein wichtiger Indikator für den Studienerfolg ist.

Hier gäbe es deshalb m. E. die Möglichkeit des hybriden Systems einer gewichteten Lotterie: Wir könnten alle Bewerberinnen und Bewerber in einen grossen (Computer generierten) Lostopf werfen – allerdings bekommen diejenigen, die ein besonders gutes Abitur haben, sieben oder zehn Lose, andere mit schlechtere Noten entsprechend weniger Lose. Und dann den Zufall entscheiden lassen. Ein solches Verfahren würde den Arztberuf zwar nicht vollständig, aber etwas stärker vom Dogma der Abiturnote entkoppeln. Selbst der Zufall lässt sich also planvoll einsetzen.

Beitragsbild: Laura Schirrmeister