von moritz.magazin | 08.04.2025

Vor 25 Jahren wurden vier Greifswalder Obdachlose von Rechtsextremen ermordet. Heute erinnern sich wenige Greifswalder*innen an ihre Geschichten.

von Lea Wendt und Lorenz Neumann

Gützkower Straße, Greifswald. während rechte Gewalt und Hetze weiter Alltag sind, erinnert hier ein denkmal an Klaus-Dieter Gerecke- brutal ermordet, weil er obdachlos war. Er war einer von 15 vergessenen Todesopfern rechter Gewalt in MV seit 1990. Viele dieser Verbrechen blieben lange unaufgearbeitet. die Initiative „Kein Vergessen“ erinnert an ihre Geschichten- als Mahnung nicht zu schweigen.

Dieser Artikel ist in einer gekürzten Version in der 172. Ausgabe des moritz.magazins erschienen. Die Ausgabe mit anderen spannenden Artikeln findet ihr zeitnah online, hier auf dem webmoritz. oder in unseren Bibliotheken, Mensen und anderen Uni-Gebäuden.

Leben unter dem”Asozialen”-Paragraphen

Greifswald, 1973: Klaus-Dieter Gerecke, welcher im sozialschwachen Viertel „Brinkhof“ aufwächst, schlägt sich seit dem 18. Lebensjahr mit Gelegenheitsjobs, wie bei der Müllabfuhr durch. Dieser blieb allerdings immer regelmäßiger fern. September 1973 wurde er das erste Mal von der Polizei verhaftet und nach Paragraph 249 verurteilt.

In veröffentlichten Auszügen der Humboldt-Universität zu Berlin wird dieser „asozialen Paragraph“ aufgeführt. Er besagt, dass jeder, der arbeitsfähig ist, dieser auch nachgehen sollte. All die, die sich der Arbeit aus Scheu entziehen, Prostitution nachgehen oder auf andere unehrliche Weise den Unterhalt finanzieren, „werden mit Verurteilung auf Bewährung oder Haftstrafe, bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthaltsbeschränkung und auf staatliche Kontroll-und Erziehungsaufsicht erkannt werden.“ Die Seite gegenuns.de, gegründet vom verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e. V. (VBRG), berichtet von einem Spitzenwert mit insgesamt 14.000 in Haft genommene Menschen. Anlass war laut der Quelle der Wunsch der DDR- Führung, den öffentlichen Raum von „kriminellen und asozialen Personen zu säubern“. Noch nach der Haftentlassung wurden Verurteilte mit strengen Miet- und Wohnsitzauflagen, Hausdurchsuchungen und ständigen Kontrollen schikaniert. Verurteilung und Ausgrenzung betroffener Menschen wurde so auch noch nach der, oftmals etwas willkürlichen, Verhaftung gefördert.

Auch gegen Klaus-Dieter Gerecke wurde seit seiner ersten Festnahme bis zum Ende der DDR mehrfach unter §249 vorgegangen. Nach seinen Entlassungen stieg sein Alkoholkonsum immer weiter an, während er die Arbeit weiterhin verweigerte. Während einer Haftzeit wandte sich Klaus-Dieter Gerecke, in Form eines Briefes an den damaligen Bürgermeister. Er solle ihm doch endlich eine reale Chance der Wiedereingliederung geben. Diese Bitte wurde ihm jedoch verweigert. In einer späteren Umfrage der Insassen gibt er an, stehlen zu müssen, um zu überleben. Eine effektivere Rehabilitation könne dem vorbeugen.

Nach Ende der DDR, verdiente er sich sein Geld durch das Sammeln von Pfandflaschen. Bis er 1994 schließlich die Erwerbsunfähigkeitsrente erhielt. Fast jeder kannte den nun auf der Straße lebenden Klaus-Dieter Gerecke unter dem Namen „Kläuser“. Oft war er auch mit seinem Bruder Rainer zu sehen, zu dem er laut Zeugenaussagen wohl ein sehr gutes Verhältnis pflegte. Beide wohnten nicht nur gelegentlich zusammen, sondern unternahmen auch gemeinsame Ausflüge mit der Diakonie. Bis zum 1. April 2000. An diesem Tag ereilte Klaus-Dieter Gerecke ein schwerer Schicksalsschlag mit dem plötzlichen Tod seines Bruders. Bis heute sind die genaueren Umstände unbekannt. Klar ist nur, dass Rainer in ein Auto voller Jugendlicher gestiegen oder gezerrt worden ist, bevor er einige Tage später, tot auf einer Landstraße aufgefunden wurde. Von da an, war Klaus-Dieter Gerecke nur noch in tiefster Trauer aufzufinden. In einem früheren Interview mit den moritz.medien sagt er: „Glück? Hab ich niemals gehabt in meinem Leben.“ – „Sind Sie nicht glücklich?“ – „Das geht gar nicht, …weil mein Bruder tot ist“.

Der Mord an Klaus-Dieter Gerecke

Nur drei Monate später verstirbt er selbst aufgrund eines gewaltsamen Tötungsdelikts.

Am Abend des 23. Juni 2000 treffen sich drei junge Erwachsene, darunter zwei 18-Jährige und ein 21-Jähriger, in der Greifswalder Innenstadt zum Trinken. Dabei begegnen sie den ihnen bekannten „Kläuser“. In späteren Verhandlungen sagt der Haupttäter Maik G. aus, von seinen Begleiterinnen die explizite Forderung bekommen zu haben, Klaus-Dieter Gerecke zu töten.

Vorerst bleibt es bei Beleidigungen, wie „Penner“ und „Assi“. Sie beginnen, Gerecke bis zu einem Waschsalon zu verfolgen. Dort kommt Maik G. mit seinem späteren Opfer in ein Gespräch über das Leben auf der Straße. Er bekommt von ihm noch ein Bier ausgegeben. Nach verlassen der Wäscherei, folgen die drei Täter*innen ihm weiterhin und Maik G. greift Klaus-Dieter Gerecke mit einem Schlag ins Gesicht das erste Mal in dieser Nacht an. Die Hilfe eines vorbeikommenden Autofahrers lehnt der Angegriffene ab.

An einem Supermarkt in der Gützkower Landstraße schlägt Maik G erneut zu. Über Stunden hinweg ist der zu Boden gefallene Klaus-Dieter Gerecke einer Tortur aus Tritten, Schlägen und Erniedrigungen ausgesetzt. Während sie den Mann foltern, legen sie Rauchpausen mit dazugekommenen Jugendlichen ein. Auf die Frage, was sie machen, antwortete Maik G. schamlos “Penner wegschlagen”. Die dazugekommenen jungen Mopedfahrer brechen später auf, um neue Zigaretten zu kaufen. Dem Haupttäter raten sie wegen seiner bereits blutigen Schuhe nicht mitzukommen. Auch beide Frauen treten weiterhin mehrfach auf das Opfer ein.

Sie hören erst auf, bis sie von dem Opfer kein Lebenszeichen wie ein Röcheln wahrnehmen können. Die jungen Frauen verständigen die Polizei. Sie hätten auf einem Spaziergang den Schwerverletzten gefunden. Maik G. flieht in eine Telefonzelle, wo er in blutigen Klamotten einschläft.

Bevor die Rettungskräfte am Tatort ankommen, ist Klaus-Dieter Gerecke an seinen Verletzungen gestorben.

Die “Baseballschlägerjahre” in Greifswald

Die Geschichte Klaus-Dieter Gereckes ist kein Einzelfall. Laut der Website kein-vergessen-mv.de gibt es seit 1990 in Mecklenburg-Vorpommern 15 bestätigte Todesopfer rechter Gewalt und acht weitere ungeklärte oder Verdachtsfälle. Vier der Opfer kamen aus Greifswald: Eckard Rütz, Horst Diedrich, Klaus-Dieter Gerecke und Rainer Gerecke.

Die Taten fanden vor allem in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren statt, einer Zeit, die später „Baseballschlägerjahre“ genannt werden sollte. Der Begriff steht hierbei stellvertretend für ein Bild, dass sich in vielen ostdeutschen Städten zeigte: Neonazis in Bomberjacken und Springerstiefeln, die an Straßenecken oder vor Supermärkten herumlungern – manchmal mit einem Baseballschläger als Zeichen ihrer Gewaltbereitschaft. Unter dem Hashtag #baseballschlägerjahre auf (damals noch) Twitter teilen viele Betroffene ihre Geschichten. „1994, mit 13 Jahren ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie gefährlich Faschos sind, als ca. 30 Glatzen mit Baseballschlägern vor dem Nachbarhaus standen und jemanden suchten. Ich stand zu Hause am Fenster hinter der Küchengardine. Meine Mutter zog (…) mich weg und sagte mir, dass uns das nichts angeht.“, schreibt ein Nutzer.

Auch in Greifswald ist das nicht anders. Eine wichtige Rolle spielt dabei die NPD. Maik Spiegelmacher, Neonazi und ehemaliger NPD-Kreisvorsitzender, möchte damals in Greifswald das Konzept der „National Befreiten Zone“ umsetzen. Damit meinen sie laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) Gebiete, in denen sie das Alltagsleben und Straßenbild prägen und darüber entscheiden, welche Verhaltensmuster und Lebensstile „erlaubt“ sind – Andersdenkende werden zu Feinden erklärt. Natürlich gab es auch genug, die sich dem entgegenstellten. Dennoch findet „Die Woche“, eine inzwischen eingestellte Zeitung, in einem Artikel aus dem Jahr 2000, Greifswald sei eine „von Neonazis unterwanderte Stadt“.

jung, sozialdarwinistisch und gewaltbereit

Die vier Greifswalder Opfer waren allesamt obdachlos. Von den Täter*innen werden sie als „Assis“ beschimpft, die nichts zur Gesellschaft beitragen würden. In einigen Fällen suchten die Täter*innen ganz gezielt nach „asozialen“ Opfern, die sie schikanieren, verprügeln und ausrauben können. Eine Gruppe von Jugendlichen sucht den obdachlosen Horst Diedrich innerhalb von vier Tagen dreimal auf, schlägt ihn zusammen und raubt ihn aus. Dann lassen sie ihn bewusstlos zurück und nehmen in Kauf, dass er stirbt.

Warum diese Gewalt? Damit die Opfer „niemandem mehr auf der Tasche liegen“ oder um ihnen eine Lektion zu erteilen. Die Taten sind allesamt ein besonders makaberes Ergebnis der sozialdarwinistischen Weltanschauung der Täter*innen.

Sozialdarwinismus ist laut Definition der bpb die Idee, „dass im ‚Kampf um das Dasein‘ […] nur die Besten, die Stärksten oder Erfolgreichsten […] überleben“. Der Begriff wird im rechtsextremen Spektrum genutzt, um eine menschenverachtende Perspektive auf diejenigen zu legitimieren, die nicht in ihr eindimensionales Gesellschaftsbild passen: Außenseiter, Migrant*innen und Wohnungslose. Noch heute ist diese Überzeugung einer der Eckpfeiler neonationalistischer Ideologien.

Sozialdarwinistische Gedanken sind immer noch weit verbreitet.

In der „Mitte-Studie 20/21“, herausgegeben von der Friedrich- Ebert-Stiftung, stimmen 8,7 % der Menschen abwertenden Aussagen über Obdachlose teilweise oder voll zu. Schaut man sich Ostdeutschland alleine an, steigt diese Zahl auf erschreckende 14 %. Die Zustimmung von Abwertungen gegenüber Langzeitarbeitslosen liegt deutschlandweit bei erschreckenden 24,9 %. Die aktuelle Debatte über „BürgergeldVerweigerer“, die gerade von rechter Seite intensiv geführt wird, lässt vermuten, dass diese Zahlen inzwischen sogar noch höher liegen.

Auch die Gewaltbereitschaft scheint aktuell wieder zuzunehmen. Lobbi, eine Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt, meldete zuletzt einen dramatischen Anstieg an rechten Angriffen in Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald zählen dabei, bezogen auf die Einwohnerzahl, zu den Schwerpunktregionen. die Dunkelziffer der Angriffe dürfte dabei deutlich höher sein.

Gedenken und Verantwortung

Die Geschichten dieser Opfer und der zugrunde liegenden Umstände erzählen nicht nur von dem Leid einiger Weniger, sondern auch von einer Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung stellen muss.

Schon kurz nach dem Tod Klaus-Dieter Gereckes solidarisieren sich Greifswalder mit dem Toten. Hunderte Menschen nehmen an einer Gedenkveranstaltung am Tatort teil, tausend an einem Trauermarsch. Für ihn und Eckard Rütz sind Gedenksteine installiert worden. Das Bündnis „Schon Vergessen?“ organisiert jährliche Mahnwachen und auch im Internet gibt es Initiativen, die sich ihrer Geschichte widmen. Auffällig wenig hat damit die Stadt zu tun – die Initiativen sind privat organisiert: von einzelnen Bürger*innen oder Vereinen. Damals wie heute sind längst nicht alle beteiligt. Ein Großteil der Stadt schweigt und vergisst.

Hat sich etwas daran geändert, wie wir Wohnungslosen begegnen? Frank K., der in Greifswald auf der Straße lebte, erzählt 2021 in einem Interview mit gegenuns.de.: „Die Leute gucken viel weg, anstatt hinzugucken oder zu helfen. […] Da wirst du noch blöde angemacht: ‚Was will der Penner hier?’“. Er selbst wurde mehrfach angegriffen, seitdem er auf der Straße lebte. Immer wieder wurden Räumungsbescheide gegen ihn durchgesetzt, bis er seinen provisorischen Schutzplatz am Schießwall verlassen musste. Am 28. Mai 2024 ist Frank K. verstorben.

Am Ende bleibt ein mulmiges Gefühl. Es hat sich viel getan, doch längst nicht genug. Was denn nun machen? Vielleicht fängt es damit an, dass wir darüber reden und nicht wegsehen. Den Raum nicht abtreten. Nicht im Gespräch, nicht in den sozialen Medien und erst Recht nicht auf der Straße.

Beitragsbild: Lea Wendt / Janne Koch

von moritz.magazin | 04.04.2025

Der Gründer des Greifswalder Unternehmens Coldplasmatech, Carsten Mahrenholz, möchte mit dem etablierten Gesundheitssystem brechen. Von Revolutionen, kleinen Wundern und der Ambition, weltweit Menschen mit einer neuen Technologie zu heilen.

von Julia Pöppke

Das Interview ist in einer gekürzten Version in der 172. Ausgabe des moritz.magazins erschienen. Die Ausgabe mit anderen spannenden Artikeln findet ihr online, hier auf dem webmoritz. oder zeitnah in unseren Bibliotheken, Mensen und anderen Uni-Gebäuden.

moritz.magazin: Wie würdest du dein Unternehmen für Fachfremde beschreiben?

Carsten Mahrenholz: Wir stellen Menschen mit Wunden wieder her, die als schwer oder nicht heilbar gelten. Dazu gehören chronische Wunden bis hin zu Schwerstbrandverletzte. Wir haben dafür eine komplizierte Technologie applizierbar gemacht: kaltes Plasma. Ich erkläre es gerne mit einer Star-Trek-Metapher: Bei Raumschiff Enterprise gab es ein kleines Handgerät, das vorne blaue Strahlen ausgesendet hat und damit Wunden heilte. Genau dieses Gerät haben wir jetzt in Realität hergestellt – nur vollautomatisch und mittlerweile behandeln wir in wenigen Minuten den ganzen Körper.

Kannst du mir mehr über die beruflichen Hintergründe erzählen, die zur Gründung des Unternehmens geführt haben?

Wir haben unser Unternehmen damals aus dem Leibniz-Institut für Plasma-Forschung (Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V., Anmerkung der Red.) hier in Greifswald herausgegründet. Zuerst waren wir eine Arbeitsgruppe, die geforscht hat, wie man kaltes Plasma großflächig medizinisch anwenden kann. Nach 18 Monaten hatten wir ein erstes Produkt und haben gegründet. Nach einem Jahr mussten wir alles wegschmeißen, weil es nicht produzierbar und unglaublich kostenintensiv war. Ein großer Schritt für ein junges Unternehmen – aber notwendig. Danach haben wir als Unternehmen angefangen, das Produkt neu zu erfinden und stärker auf die Bedürfnisse des Marktes anzupassen.

Das war 2016. Inzwischen ist die Greifswalder Coldplasmatech GmbH weltweit bekannt für ihre innovative Erfindung, Menschen mit kaltem Plasma zu heilen. Plasma entsteht, wenn Gas zusätzlich Energie zugeführt wird und es somit in den vierten Aggregatzustand wechselt – ein sehr heißes „ionisiertes“ Gas. Plasmamedizin wurde erst dann möglich, als das Plasma hautverträglich auf 37 Gard Celsius erzeugt werden konnte – dann ist es stark wundheilungsfördernd, entzündungshemmend, wirkt antibakteriell und regt zur Neubildung von Gefäßen an. Doch auf dem Weg zu solchen Ergebnissen müssen Rückschläge und Herausforderungen bewältigt werden.

Mit welchen Problemen hattet ihr bei der Gründung zu kämpfen und wie habt ihr diese überwunden?

Wenn du etwas gänzlich Neues machst, hat niemand Erfahrung damit. Menschen neigen dazu, einem zu erzählen, dass man das noch nie so gemacht habe oder das nie funktionieren wird. Die Kunst ist, einen Weg zu finden, den offensichtlich niemand gesehen hat. Das ist eine Herausforderung, der man sich auch persönlich stellen muss, während das Unternehmen wächst. Gerade an Märkten, wie dem Gesundheitsmarkt, der seinen eigenen Regeln folgt und hoch reglementiert ist, muss man kreativ und innovativ sein, um ständig wieder unkonventionell Probleme zu lösen.

Gab es einen Zeitpunkt, wo du an deinen Gründungsplänen gezweifelt hast?

Nein. Zweifel sind keine Option – sie würden alles hinter mir ins Wanken bringen. Menschen verlassen sich darauf, dass ich weiß, was ich tue und Unsicherheit würde nur Panik auslösen. Ich gehe zwar Risiken ein, aber stets kalkuliert, denn jedes Risiko birgt auch Potenzial. Als Gründer will man dieses Potenzial nutzen – denn ohne Risiko gibt es kein Wachstum.

Ihr wollt das Gesundheitssystem revolutionieren. Wo im System siehst du die größte Baustelle, die du mit deinem Unternehmensansatz positiv verändern kannst?

Im Gesundheitssystem und in unserem Bereich ist Versorgung das A und O und der Standard. Mit unserer Technologie haben wir die Möglichkeit einen Paradigmenwechsel zu vollziehen: von einem Versorgenden- zu einem Wundheilungsmarkt. Über Jahrzehnte waren alle Prozesse um den Patienten herum – sei es die Erstattung, die Arbeit, oder wie die Ausbildung funktioniert – auf die Versorgung des Patienten fokussiert. Auf das Behandeln und Pflegen der Wunden. Nichts ist darauf ausgelegt, dass er tatsächlich geheilt wird. Versorgung ist eben ein guter Businesscase für Unternehmen.

Die Mechanismen, die es aktuell im Gesundheitssystem gibt, sind so leider nicht mehr auf das Patientenwohl ausgerichtet. Obwohl Wiederherstellung, auch ökonomisch gesehen, das Beste wäre. Eine verheilte Wunde kostet weniger als eine Wunde, die kontinuierlich versorgt werden muss.

Wenn für die gesetzliche Krankenkasse ein gesamter Bereich wie die chronische Wunde rausgenommen wird, bedeutet das, dass die Krankenkasse faktisch gesehen schrumpft. Also wird nur auf Kostendeckelung geachtet, anstatt auf langfristige Kostenvermeidung. Das sind perfide Mechanismen. Als Unternehmen haben wir etwas, das lebensverändernd für die Patienten ist. Wir haben hervorragende erste Studienergebnisse und trotzdem dauert es Jahre, bis das Gesundheitssystem anfängt, das zu bezahlen, weil es Angst vor schnell steigenden Ausgaben hat. Eine leider sehr innovationsfeindliche Haltung.

Was sind eure Ziele für die nächste Zeit?

Zurzeit sind stecken wir noch in den Kinderschuhen der Verbrennungsmedizin. Wir hätten gerne, dass jeder Schwerstverbrannte in Deutschland mit unserem System behandelt wird. Das ist in einigen Bundesländern schon der Fall. Unternehmerisch geht es vor allem um Wachstum, damit das Unternehmen auf breiteren Füßen steht. Dazu wollen wir über den Tellerrand in Deutschland hinausschauen. Die USA gehören dabei zu unseren Zielmärkten. Wir sind gerade in Österreich und der Schweiz neu auf den Markt gekommen und sind im Gespräch für alle großen Märkte weltweit. Losgelöst von unternehmerischen Zielen schauen wir auf zusätzliche Indikationen: Wir können viel Gutes tun – und das setzen wir um.

In 2025 möchtet ihr euch an den amerikanischen Markt herantasten. Wie wollt ihr das unter den Strukturen des dortigen Gesundheitssystems tun unter der Prämisse, dass der neue Präsident das System beeinflussen wird?

Das hängt stark davon ab, welchen Kurs die neue Regierung im Gesundheitswesen einschlägt. Sollte Donald Trump – wie angekündigt – tatsächlich das Ziel verfolgen, Kosten zu senken, führt aus unserer Sicht kein Weg an einer Fokussierung auf wirksame Heilmethoden vorbei. Langfristige Einsparungen lassen sich nur erzielen, wenn Gesundheit wiederhergestellt wird – statt Symptome dauerhaft zu verwalten.

Genau dafür stehen wir als Unternehmen: Wir setzen uns dafür ein, dass der Wiederherstellungsgedanke im Gesundheitssystem eine zentrale Rolle spielt. Bislang ist dieser Ansatz in vielen Systemen nur randständig verankert – dabei liegt hier der Schlüssel zu nachhaltiger Versorgung und wirtschaftlicher Effizienz.

Erste Bewegungen in diese Richtung sind erkennbar. Auch in den USA beginnt man, Produkte zu deklassifizieren, deren Wirksamkeit nicht belegt ist. In Deutschland verfolgt der Gemeinsame Bundesausschuss eine ähnliche Linie, indem er zunehmend auf evidenzbasierte Bewertungen setzt. Diese Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich – sie ist überfällig und richtungsweisend für alle Gesundheitssysteme, die Qualität und Wirtschaftlichkeit vereinen wollen.

Und langfristig: Was ist deine Vision für Coldplasmatech?

Experten sehen uns weltweit als das führende Unternehmen der Plasmamedizin – einer komplett neuen Medizinrichtung. Wir verstehen uns selbst als Marktbereiter im Auftrag des Patienten, notfalls auch gegen das System und gegen Unternehmen, die den alten Status Quo halten möchten. Trotzdem ist es ist nicht einfach, Geld vom Gesundheitssystem zu bekommen, dafür, dass man Menschen heilt.

Ein klares Ziel ist es, Wunden, die Jahrzehnte lang als chronisch und unheilbar galten, den Garaus zu machen. Ich bin echt stolz darauf, dass wir zum Beispiel schwerstverbrannten ukrainischen Soldaten helfen können, und jetzt angefangen haben, Kinder aus Krisengebieten zu behandeln, die unter Buruli Geschwüren oder Verbrennungen leiden, die nicht heilen wollen. Wir heilen sie innerhalb weniger Tage.

Mittlerweile kommen Unternehmen aus der ganzen Welt hier nach Mecklenburg-Vorpommern, die teilweise gar nicht glauben können, was wir machen. Ich zeige ihnen wie unsere Kompetenzzentren arbeiten und wir hier in Europa Patienten behandeln.

Was verbirgt sich hinter eurer Unternehmensphilosophie „kintsugi“?

„Kintsugi“ ist eine japanische Philosophie-Einstellung und eine Kunstform. Dabei werden zerbrochene Tongefäße mit flüssigem Gold repariert. Dadurch werden sie nicht nur wiederhergestellt, sondern sogar besser als vorher. Das ist eine der goldenen Regeln, denen ich auch persönlich folge und nebenbei eine Fähigkeit, die man als Unternehmer braucht – aus Problemen Vorteile bauen. Für unsere Technologie passt die Analogie: Wir stellen etwas wieder her, was eigentlich zerbrochen ist, wovon niemand mehr dachte, dass es wieder funktionieren würde.

Ihr sitzt in Greifswald, habt euch aus einer Greifswalder Forschungseinrichtung herausgegründet. Was motiviert dich dazu, dich aktiv in der lokalen Gründungsszene zu engagieren?

Ich finde es wichtig, dass Unternehmer sich aktiv in das wirtschaftliche Ökosystem einbringen und auch das Land unterstützen, in dem sie groß geworden sind. Allen ist geholfen, wenn man sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite steht. Wenn es dem Gesamtsystem besser geht, geht es auch den Unternehmen darin besser. Grundsätzlich bin ich aber auch ein großer Fan, altruistische Dinge zu tun, von denen ich initial gar nichts habe. Ich hatte in meinem Leben immer das Glück, dass das wieder zurückgekommen ist.

Die Coldplasmatech ist mittlerweile als Unternehmen ein Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir wirken nach außen wie ein Leuchtturm und zeigen, für was MV stehen kann. Wir können als eines der Erfolgsbeispiele genannt werden und darauf bin ich stolz.

Wie schaffst du es, dein Engagement in der Gründungszene mit den Anforderungen deines eigenen Unternehmens zu balancieren?

Es ist ein ständiger Balanceakt – und dazu gehört auch, bewusst „Nein“ sagen zu können. Ich versuche, meine Zeit klar zu strukturieren und mich auf Formate zu konzentrieren, bei denen ich echten Mehrwert stiften kann. Mein Engagement reicht inzwischen weit über die regionale Gründungsszene in Mecklenburg-Vorpommern hinaus – als Mitglied der Perspektivkommission des Bundesministeriums bringe ich meine Expertise auch auf nationaler Ebene ein. Die zentrale Frage für mich lautet: Kann ich mit meiner Erfahrung anderen wirklich weiterhelfen? Ich muss nicht überall präsent sein, aber wenn ich einen sinnvollen Beitrag leisten kann, bin ich mit Überzeugung dabei.

Wie bringst du diese ganzen zeitlichen Herausforderungen in Einklang mit deinem Privatleben?

Tatsächlich gelingt mir das sehr gut – auch weil ich Arbeit und Freizeit nicht strikt voneinander trenne. Das wird oft kritisch gesehen, dabei empfinde ich meine Arbeit als große Bereicherung. Sie gibt mir Energie und Erfüllung, weshalb ich mich auch außerhalb klassischer Arbeitszeiten gern damit beschäftige.

Ich habe eine junge Familie, einen dreijährigen Sohn und bin verliebt in eine beeindruckende Frau, die ebenfalls selbstständig ist. Wir genießen den großen Vorteil, dass wir viele der üblichen Grenzen zwischen Beruf und Privatleben selbst gestalten können. Auf längere Dienstreisen begleitet mich meine Familie häufig, sodass wir Berufliches und Privates ganz bewusst miteinander verbinden. Dadurch gehöre ich wohl zu den wenigen Vätern, die ihr Kind wirklich täglich beim Aufwachsen begleiten konnten – gemeinsam mit seiner Mama.

Was sind Vor- und Nachteile des Start-ups als Arbeitsumgebung im Vergleich zu einem lang etablierten Unternehmen?

Ein großer Vorteil von Start-ups ist die Möglichkeit, sehr früh viel Verantwortung zu übernehmen. Wer sich in der Anfangsphase einem jungen Unternehmen anschließt, wächst gemeinsam mit ihm – und hat dadurch oft deutlich schneller Zugang zu Aufgaben und Positionen, für die man in etablierten Strukturen Jahre oder sogar Jahrzehnte benötigen würde.

Diese Dynamik bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Verantwortung bedeutet auch Druck, und nicht jeder fühlt sich in einem Umfeld wohl, in dem vieles unvorhersehbar ist. In großen Unternehmen lassen sich Schwierigkeiten oft mit zusätzlichen Ressourcen oder Budgets abfedern. In Start-ups dagegen kann eine einzige strategische Fehlentscheidung oder eine verzögerte Finanzierungsrunde gravierende Folgen haben – bis hin zum Verlust von Arbeitsplätzen.

Gerade diese Unsicherheit ist eine der größten Herausforderungen in der Start-up-Welt. Wir sind stolz darauf, dass wir bisher keinen Personalabbau vornehmen mussten – und das in einem Umfeld, in dem Planbarkeit keineswegs selbstverständlich ist.

Hast du einen Ratschlag für Studierende, die am Anfang ihrer beruflichen Reise stehen?

Mein wichtigster Ratschlag: Tut das, was euch wirklich Freude bereitet. Die größte Leistung entsteht dort, wo Menschen etwas tun, das sie erfüllt – nicht das, was das Umfeld, das Studium oder die Eltern erwarten. Genau diesen Weg bin ich selbst gegangen. Es ist nicht immer der bequemste oder einfachste, aber er gibt einem langfristig am meisten zurück.

Wer seine Stärken kennt und eine Tätigkeit findet, die echten Spaß macht, hat einen klaren Vorteil gegenüber jenen, die nur des Geldes wegen dabei sind. Aus Begeisterung entsteht Energie, aus Energie entsteht Leistung – und wer das lebt, wird gesehen und setzt sich durch.

Welche Tipps hast du für Studierende, die darüber nachdenken, in der Start-up-Szene zu arbeiten oder selbst Gründer*in zu werden?

Wer in der Start-up-Szene arbeiten möchte, sollte vor allem neugierig sein und den Mut mitbringen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In jungen Unternehmen sind Strukturen oft noch im Aufbau, klare Zuständigkeiten fehlen manchmal – das bietet riesige Chancen für alle, die mitdenken, mitgestalten und Verantwortung übernehmen wollen. Wer dieses Mindset mitbringt, wird in einem Start-up nicht nur fachlich schnell wachsen, sondern auch echte Erfüllung finden.

Für alle, die selbst gründen wollen, ist es entscheidend, Freude daran zu haben, etwas Kleines groß werden zu lassen. Der Weg ist nicht immer gerade – Niederlagen gehören dazu. Wichtig ist, aus jedem Rückschlag etwas Neues zu formen. Wie ein Phönix, der aus der Asche steigt – oder wie in der japanischen Kintsugi-Kunst, bei der Zerbrochenes mit Gold repariert wird und dadurch an Wert gewinnt. Auch wir sind schon mehrfach gescheitert, aber jedes Mal ist daraus etwas entstanden, das besser war als zuvor. Wer klein und klug scheitert, hat langfristig die besten Chancen, Großes zu schaffen.

Vielen Dank für das Interview.

Beitragsbild: Collage / Kim Mahrenholz, www.kimoment.de

von moritz.magazin | 02.04.2025

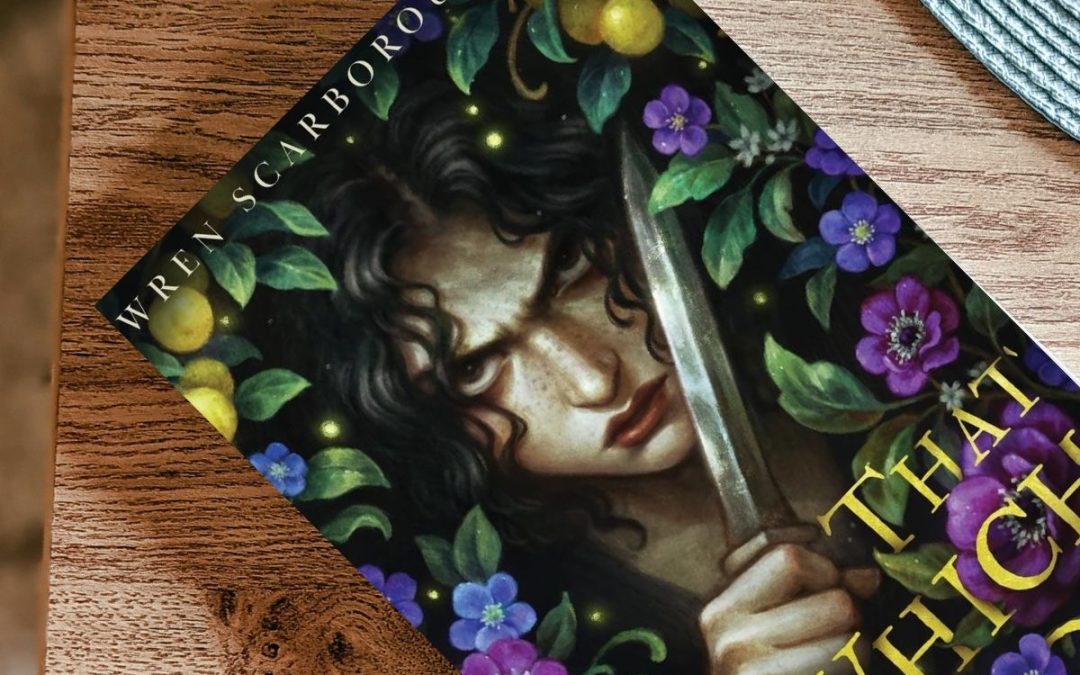

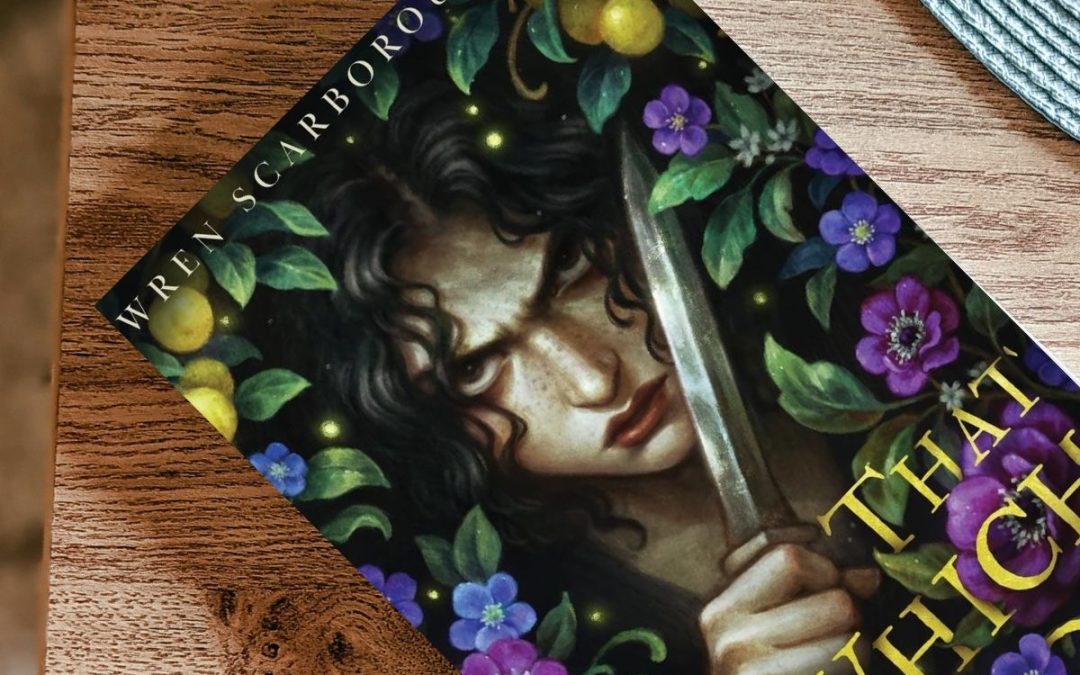

In October 2024, Wren Scarborough self-published That Which Sings an action-packed Young Adult Fantasy novel. We sat down with Wren to discuss her new book, her perspective on fairy tales and her own unique approach to writing fantasy.

Interview by Franz-Herman Krauel

This interview was published in a shortened version in the 172. issue of moritz.magazin. You can find the issue with other articles online here, or in physical form in our libraries, canteens and other university buildings.

moritz.magazin: That Which Sings is a “punk rock fairytale”. What makes a punk rock fairytale and what inspired you to write one?

Wren Scarborough: The term “punk-rock fairy tale” actually came after writing the book. It was coined by my friend and reader Grace a few drafts in, at which point I informed her that I would be stealing it for marketing purposes. She may have her own definition, but as a lover of both the punk spirit and fairy tales, I think of it like this:

Firstly, it must have at least the bones of a fairy tale: escapism and adventure, peril and comfort, enchantment and the eucatastrophe. It must take place in Faerie, the realm we are summoned to by the words “once upon a time”, where magic is a simple fact of reality and we do not question why the Wolf speaks or the Giant may take his heart from his body.

Secondly, it must be animated by the values of the punk – the real, proper punk, not just anybody who wears leather and spikes and listens to loud music (and in fact, conformity to the punk aesthetic for the sake of it is completely the opposite of punk). The willingness to be thoroughly and unapologetically oneself regardless of societal pressures, furthermore to rebel against oppressive establishments and authorities, and to suffer the consequences.

To be frank, fairy tales are already pretty punk. They are stories for those who already know the world is rife with monsters, but need to hear that the monsters can be defeated. That even when it seems hopeless, it is your solemn duty to carry on, to endure and to fight to whatever end awaits you.

You’re a big fan of C. S. Lewis (author of the Chronicles of Narnia). Does his work inspire your own writings?

Indirectly, yes, and there are several scenes in That Which Sings where I noticed that inspiration coming through. I’ve never found myself actively drawing from the works of C. S. Lewis, but I love him dearly, and everything I love comes up one way or another in what I write.

The worldbuilding in That Which Sings is very immersive. The magical world of Elphame (setting of the story) feels very alive (often in a literal sense) and the Faeries are very different from the popular image of what a fairy looks like. What’s your worldbuilding process like?

My process is very… maybe “organic” would be the word. I’m not a worldbuilder by nature, those Tolkien (author of Lord of the Rings) types who actively delight in constructing a world down to the smallest details. I love and appreciate hard worldbuilding like that, but I am and have always been a soft worldbuilder (perhaps another area of Lewis’ influence).

I feel things out; I go where the story takes me. I knew I needed Elphame to be beautiful, lush, dangerous, and not quite right. There had to be something uncanny to every aspect, some edge to all that beauty that could be frightening or sickening or mysterious. I also knew I didn’t want my faeries to be either stuck in ancient or medieval times, or overly modernized, and that I needed them to still feel deeply folkloric. I drew from folklore, but played with it freely—the glossary exists in part to clarify how the fae of my Elphame work, not just to explain the basics of what they are in mythology and folklore. So while I did know going in several essentials to the world, mostly I was feeling it out, wandering through Elphame just as much as Nes herself.

The book is thrilling and surprisingly fast paced. How important is pacing to you as a storyteller?

I do think good pacing is essential to making a story work, if only to keep the reader from putting the book down, but good pacing is not necessarily fast pacing. A slower, lingering book can be paced perfectly; it just needs to keep up the tension to continue pulling the reader along. That Which Sings does start rather slowly, all things considered. There’s a long, tense buildup before the action kicks in and immediately starts escalating. This is the kind of thing you feel out, especially with help from your beta readers and critique partners to let you know that hey, Wren, turns out it is actually possible to spend too long describing a faerie market.

The fight scenes in the book oscillate between being delightfully brutal and horrifying. What’s your approach to writing action scenes?

I love writing action scenes, which is probably obvious to anyone who’s read the book. The trick to them is to understand they’re just a collection of moving parts, so as soon as you create a system to track those parts they become far easier to write. I did actually write an extensive Substack post on this, but to summarize:

Know your opponents, weapons, terrain, and how those relate to each other. Take them one movement at a time, like you’re choreographing a dance. Track movements, wounds, and ammunition of multiple opponents by visualizing the scene, either by acting it out or creating the fight in miniature with anything from LEGOs to labeled corn kernels and beans. Figure out when to disorient your reader and when to show them exactly what’s happening. Write out the beats and then flesh them out into prose.

It might sound like a lot, but again, once you have a system it starts to become simple. And really, really fun.

The delightful brutality and the horror are mainly determined by the tone the story calls for at that moment, as different action scenes have different implications. Either one, though, is the result of me enjoying myself a little too much and asking myself just how far I can take this.

Throughout the story, Nes (the protagonist) turns into a bit of a badass. At the same time, she is very vulnerable and suffers through much physical and emotional pain. How important was it to strike that balance between Nes’ badassery and her vulnerability?

Absolutely essential. When I first had the vague notion of this story I was probably around fourteen or so, and a sixteen-year-old girl going on a perilous adventure sounded like an exciting romp and hardly anything more. When I actually sat down to write the story a few years ago, though, I understood that Nes, whatever else she may be or become, was first and foremost a child, and that her story was not so much one of adventure but of a terrible and costly necessity.

One of my rules for writing the book was, “No one is allowed to forget she’s a child.” The only exception to that rule was Nes herself. She could forget, she could tear herself apart and attempt to reforge herself into whatever thing would best complete her mission, but the rest of us, even the faeries, must see the little girl underneath it all.

You argued that it’s essential to the story that Nes is a girl. Could you elaborate on that point?

Could I? Excessively. But it’s a little tricky to do so properly without getting into spoilers.

The most basic aspect of this book’s premise, the rescue/vengeance mission, is the sort of story one usually expects to have a male lead. A lot of the struggles – the physical ones, anyway – which Nes suffers are the sort one is more used to seeing a male character going through, and the sort more easily stomached when it is a man, or even a boy, enduring them. We send real, flesh-and-blood teenage boys into war; we have done so since the dawn of time. We are accustomed, in a sense, to subjecting men and boys to certain kinds of horrors. To subject a woman or a girl to them is something else.

In The Lion, the Witch and the Wardrobe, Father Christmas says that “battles are ugly when women fight.” I found myself dwelling on that quote while writing this book, in part because it’s often misunderstood. It does not mean that women must not fight, or that women make fighting ugly, or any other reactionary interpretation. It means that it is a terrible, hideous thing for circumstances to become so dire that women must fight, that it is unnatural and disordered for women to engage in mortal combat even when it is necessary. Nes suffers in That Which Sings what she, as a girl, is not meant to suffer, but it becomes necessary for her to do so. That alone makes her being a girl essential to the story.

Nes’ girlhood infects endless aspects of the book, in large part because a girl is the thing she cannot allow herself to be. She cannot be soft or gentle or merciful. She cannot hold on to her own feminine weaknesses – which might not sound so bad, unless you understand what must be let go with them. It affects character dynamics, and that’s not even limited to those we see: Nes is her father’s daughter, and to be your father’s daughter is not the same as to be your father’s son.

But it would be essential no matter the story. Being a girl is essential to the story of any girl, just as being a boy is essential to the story of any boy.

Are you already working on a new writing project and would you write a That Which Sings-sequel?

Yes! And never!

The new book is referred to publicly only as 5th Side at this juncture, and it’s quite a bit different from That Which Sings in a lot of ways. A slower, softer, far less straightforward book with a protagonist rather unlike Nes. But of course it’s still me; it’s still filled with strange entities and brutality and fairy tale logic. It’s giving me a hard time, but all the same I’m very much enjoying myself.

Everybody asks about (and a few readers have been lobbying for) a sequel, but That Which Sings was always meant to be a standalone story. I feel I’ve put Nes through more than enough, thank you very much. And anyway, were I to actually continue her story in a sequel, I’m quite sure it would be an almost entirely separate genre from the original story. I’m not sure how many people would be up for that.

I do, however, intend to return to the world of That Which Sings. I didn’t write that glossary for nothing. Elphame and I aren’t done with each other yet.

How can people support your work?

The first thing, of course, is to read the book. You can find That Which Sings on Amazon, or order it from your local library or bookstore. After that, leaving an honest review makes a huge difference, and I do mean an honest review. It’s easy to get the idea that you’re only helping an author if you leave them a four or five star review, but in reality it helps way more to have a lot of varying reviews than a few glowing ones. Plus, what you dislike in a story will likely appeal to another reader, and may even convince them to give the book a shot. Tell your friends and family about it, suggest it for your book club, suggest it to your favorite book reviewer – anything that helps make people aware of it can help.

Thank you for the interview.

Beitragsbild: Wren Scarborough / ikigloo

von webmoritz. | 01.04.2025

Das StuPa tagt in der ersten außerordentlichen Sitzung der 34. Legislatur.

Die Sitzung findet um 20 Uhr c.t. im Hörsaal 1 am ELP 6 statt, kommt vorbei.

Es WIRD heute einen kleinen Ticker geben!!!

Das Drucksachenpaket, das Berichtpaket und die Protokolle der letzten Sitzungen findet ihr an gewohnter Stelle im Studierendenportal.

Die vorläufige Tagesordnung sieht wie folgt aus:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Finanzanträge

– 5.1 Nordischer Klang

– 5.2 Studentenclub Kiste e.V.

– 5.3 radio 98eins e.V.

– 5.4 GrIStuF e.V.

– 5.5 StudentenTheater Greifswald

– 5.6 GreiMUN

TOP 6 Wahlen AStA

– 6.1 Referent*in für Drittmittel und Wohnsitzprämie

– 6.2 Referent*in für Internationales und Antidiskriminierung

– 6.3 Referent*in für Lehramt

– 6.4 Referent*in für Digitales

TOP 7 Wahl Datenschutzbeauftragte*r der Studierendenschaft

TOP 8 Beschlusskontrollen

– 8.1 2024/34-116

– 8.2 2024/34-117

TOP 9 Jahresabschluss 2024

TOP 10 Entlastung des AStA für 2024

TOP 11 Haushalt 2025 (1. Lesung)

TOP 12 Antrag: Projektstelle „Buchhaltung der FSR“

TOP 13 Antrag: Projektstelle „Buchhaltung AStA + moritz.medien“

TOP 14 Antrag: Auszahlung für kommissarische Tätigkeit + Tagespräsidium VV

TOP 15 Antrag: Petition des AStA-Rostock

TOP 16 Sonstiges

Hier startet ab 20:15Uhr der Ticker:

Heute tickern für euch, doch live, Allan, Adrian und Luise. (Vielleicht aber ein bisschen kompakter als gewohnt.)

Aktuell warten wir noch auf den Start der Sitzung. In der ersten Reihe gibt es scheinbar noch Kleinigkeiten zu klären. Heute ist ja schließlich die letzte Sitzung dieser Legislatur.

TOP 1 – Begrüßung

Fast pünktlich um 20:36 Uhr beginnt Robert mit einem „So ihr Lieben“ die Sitzung.

Mit 18 StuPist*innen sind wir beschlussfähig.

Es gibt eine Stimmübertragung.

TOP 2 – Formalia

Die Protokolle der letzten Sitzungen werden angenommen.

Es gibt drei Protokolle aus der letzten Sitzung.

Es gibt aber keine Anmerkungen.

Es geht direkt in die obligatorische Abstimmung. Die Tagesordnung wird mit zwei Enthaltungen angenommen.

Emil fragt, wann die Finanzanträge gestellt werden sollen. Es mache mehr Sinn, sie erst nach dem Haushalt zu behandeln. Man einigt sich darauf, dass TOP 11 TOP neu5 wird.

Robert schlägt vor die erste und zweite Lesung des Haushalts für 2025 heute zu machen. Dafür ist eine 2/3 Mehrheit notwendig, um eine „Dringlichkeit“ zu beschließen.

Tom möchte Hintergrund geben. Es ginge jetzt nur um die Anpassung von vier Zahlen, auf Anraten des Justiziariats.

Es sei „dringend“ das zu machen, da momentan nur ein provisorischer existiere.

Sie stimmen über die Dringlichkeit und dann über die Tagesordnung mit der Haushaltslesung ab.

Es wird über die geänderte Tagesordnung abgestimmt, die einstimmig angenommen wird.

TOP 3 – Berichte

Es gibt eine Menge Berichte, das Berichtspaket findet ihr hier.

Es gibt keine Ergänzungen zum Bericht des StuPa-Präsidiums.

Sophie hat eine Frage dazu. Es geht um die AStA-Struktur. Sie möchte wissen, ob Widerspruch eingelegt worden sei, was laut Emma passiert sei. Die Frist sei dabei eingehalten worden. Jonathan möchte wissen, warum der Widerspruch eingelegt worden sei, wie er begründet worden sei, warum das StuPa nicht informiert worden sei und inwiefern ein Anwalt involviert worden sei und was das koste.

Emma erklärt, dass der Widerspruch eingelegt wurde, um mehr Zeit zu schaffen.

Man habe beschlossen Widerspruch einzulegen, sofern die vom StuPa geforderten Änderungen vom Justiziariat nicht angenommen werden.

Die erste Beratung mit dem Anwalt war kostenlos.

Jonathan möchte wissen, wie der Anspruch begründet worden sei. Aus seiner Sicht sei es „evident“, dass das Justiziariat im Recht sei. Man müsse sich nicht „lächerlich machen“. Eine Antwort soll zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.

Weiter mit den AStA-Berichten:

Sophie möchte wissen, wie die Ersti-Woche läuft, auch weil Raphael gerade nicht da ist.

„Gut“ – Emma

Ben habe die Ersti-Woche koordiniert, sei aber momentan nicht da. Er habe daher Aufgaben delegiert. Heute seien die Ersti-Beutel gepackt worden.

Jonathan hat eine Frage in Bezug zur 24-stunden-Vorlesung. Dort sei eine Zahlung für eine Referentin erfolgt, die keinen Vortrag gehalten habe. Er möchte genaueres zum Widerspruch wissen. Raphael sei in Klärung.

Emil möchte wissen, ob Emma das zum Spaß macht, oder ob sie jetzt eine Projektstelle hätte. Emma sagt, dass sei ein Freundschaftsdienst.

Weiter mit Irmas Bericht, ohne Fragen oder Anmerkungen.

Und dann Rike. Sie hat sich entschuldigt. Es gibt keine Fragen oder Anmerkungen zu ihrem Bericht.

Auch Patrizia hat keine Anmerkungen, und auch hier keine Fragen.

Anna hat sich ebenfalls entschuldigt. Auch hier gibt es keine Rückfragen.

Dann Ben. Auch er ist entschuldigt. Emil möchte wissen, warum der Markt der Möglichkeiten so spät ist.

Das sei aufgrund von Vorgaben in Bezug auf den Veranstaltungsort, die Mensa, zu schieben.

Moritz ergänzt zu seinem Bericht, er plane eine Veranstaltung mit Lobbi (https://lobbi-mv.de/) um zu Rechtsextremismus in MV zu informieren. Sie werde vermutlich Ende Mai stattfinden.

Marcel möchte wissen, ob es schon einen ungefähren Zeitplan für den Aktionsmonat gegen Antisemitismus gäbe. Bisher könne man dazu aber noch nichts sagen. Jonathan betont die „Wichtigkeit“, auch weil es von der Vollversammlung beschlossen worden sei.

Weiter mit Edonas Bericht. Jemand fragt, ob es die Initiative „Arbeiter*innenkind“ schon gegeben hätte.

Das Engagement Edonas in Bezug hierzu wird gelobt und es werden Details zu der Initiative und ihrem Kontext geklärt.

Maybritt hat keine Ergänzungen und es gibt auch keine Rückfragen.

Weiter mit den moritz.medien. Auch hier gibt es keine Fragen oder Anmerkungen.

Tom berichtet aus dem Kulturausschuss des Studierendenwerks.

Ein Antrag vom Nordischen Klang sei abgelehnt worden, weil man nicht gewusst habe, wie viel Geld noch zur Verfügung sei. Durch Haushaltskürzungen habe der Ausschuss nun deutlich weniger Geld zur Verfügung als in vergangenen Jahren. Das führe zu großen Problemen. Es sei schwierig mit dem begrenzten Geld „fair“ umzugehen, auch weil man jetzt noch nicht wissen könne, was im Herbst für Anträge kommen würden. Die Begründung für die Kürzung sei die Notwendigkeit für Geld an anderer Stelle, was Tom schwierig findet, auch weil der Fond aus dem Studierendenbeitrag finanziert werde. Dieser Fond wird zu einem gewissen Anteil aus dem Studierendenbeitrag zusammengesetzt.

Sophie stellt eine Verständnisfrage.

Die Verringerung des Gelds im Fond des Kulturausschusses sei vom Studierendenwerk vorgenommen worden. Der Anteil des Studierendenbeitrags, der in den Kulturfond geht, sei nicht festgeschrieben, erklärt Lukas.

Es handele sich bei diesem Fond um eine Zusatzleistung. Wenn das Geld in diesem Fond erhöht werden solle, sei das fast nur mit Erhöhung des Studierendenbeitrags realisierbar. Das wolle man erst recht nicht. Man wolle nun prüfen, wie man Dinge anders finanzieren könne. Es gebe zum Beispiel auch einen Antrag vom Nordischen Klang hier beim StuPa. Das Geld sei überall knapp. Er würde daher empfehlen, gegebenenfalls auch ein Statement für mehr Kulturförderung als Studierendenschaft zu verfassen, in seinen Augen sei es aber wichtiger zu fordern, dass keine Erhöhung der Studierendenbeiträge stattfindet. Das Problem sei auf landespolitischer Ebene.

Lukas sagt, sie hätten für andere Dienste, wie die psycho-soziale Beratung, auch schon kämpfen müssen.

Am Ende müsse man zwischen einer Erhöhung des Studierendenbeitrags und dem Finanzieren des Kulturfonds abwägen.

„Es ist einfach eine schwierige Zeit, auch auf Landesebene“

– Lukas zur finanziellen Situation

Carolin fragt, ob es nicht sinnvoller sei, dass dann das Studierendenwerk weniger Geld für z.B. Merchandise ausgeben soll.

Lukas sagt, dass sei nicht so einfach.

„Es würde nichts signifikant ändern, am Ende des Tages“ – Lukas

Sophie hält die getroffenen Abwägungen für sinnvoll. Sie möchte wissen, inwiefern man als Studierende Lobbyarbeit für die neuen Infrastrukturprojekte durch die neuen Schulden auf Bundesebene betreibe. Lukas erklärt, dass auf verschiedenen Ebenen derartige Bestrebungen beständen, aber noch nichts genaues gesagt werden könne.

Es gibt keine weiteren Fragen oder Berichte.

TOP 4 – Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Lukas hat zwei Veranstaltungshinweise:

- 4.04. 23Uhr eine Führung durch die ZUB mit Diskussionsmöglichkeiten

- 24.4. Podiumsdiskussion in Katzow. Es gehe darum, wie man dafür sorgen könne, dass Studierende auch nach ihrem Abschluss in der Region bleiben.

Henry fragt, was die Begründung sei, warum „Antifaschismus“ nicht mehr in der AStA-Struktur stehen dürfe. Das stehe im Drucksachenpaket. Hintergrund sei sinngemäß, dass es laut Justiziariat keine Aufgabe des AStAs sei.

20:56 Uhr

TOPneu5 – Haushalt 2025 (1. und 2. Lesung)

Patrizia stellt den neuen Haushalt vor.

Es sei dem StuPa ein Fehler passiert. Eine der vier Änderungen sei darauf zurückzuführen.

Da der Posten eine*r hauptamtliche*n Sekräter*in dauerhaft nicht mehr beschäftigt werde, könne man sich dadurch etwas Geld sparen. Der letzte Haushalt sei nicht genehmigt worden, weil man zu viel Geld aus Rücklagen verplant habe. Das sei nun nicht mehr der Fall.

„Es ist sehr erfreulich“ – Patrizia

Robert erinnert den Haushaltsausschuss daran, dass er inhaltlich zum Entwurf Stellung nehmen müsse, was bislang noch nicht passiert sei.

Emil möchte wissen, wo eine große Geldsumme herkommt. Tom erklärt: Sie hätten Drittmittel hergezaubert. Die kamen halt Anfang Januar.

Robert hat auch eine Frage, ob eine Einsparung durch die momentan nicht vorhandene Verwaltungsfachkraft dauerhaft sei. Tom antwortet, dass diese 2026 wieder ausgezahlt werden müsse. Es werde aber laut Tom auch weitere Änderungen geben. Nichts in diesem Haushalt sei langfristig konstant.

Emil hat noch eine Frage zu den Studiclubs. Die wird geklärt.

Aliya macht die mündliche Stellungnahme des Haushaltsausschusses und empfiehlt den Haushalt anzunehmen.

Es wird abgestimmt ohne Gegenstimmen und mit einer Enthaltung. Damit ist der Haushalt angenommen.

21:09Uhr

TOP neu6 – Finanzanträge

Weiter geht es mit mehreren Finanzanträgen.

Marie stellt fest, dass nicht genügend Geld vorhanden ist, um alle Anträge anzunehmen. Sie möchte nicht, dass jetzt schon alles Geld (auch das der kommenden Legislatur) ausgegeben wird. Sie schlägt daher vor, zunächst alle Anträge anzuhören und danach zu diskutieren, welche Anträge man annimmt, damit nicht der erste einen Vorteil habe.

Tom erklärt, dass der Haushaltsausschuss nicht empfehle alle Anträge anzunehmen und teilweise auch in Absprache mit den Antragstellenden eine Annahme mit geringerer Geldsumme zu beschließen. Maries Verfahrensvorschlag wird umgesetzt.

– 6.1 Nordischer Klang

Christine bringt den Antrag ein. Der Klang beantragt finanzielle Unterstützung für das Abschlussfest.

Besonders das Abschlussfest sei vor allem für Studierende ansprechend. Es werden coole Bands kommen.

Hier das Programm: https://www.nordischerklang.de/

– 6.2 Studentenclub Kiste e.V.

Daniel bringt den Antrag ein. Er ist „leider Gottes“ Finanzer der Kiste. Sie hätten Technikprobleme, weil ihre Technik „älter als die meisten hier im Raum“, also ca. 20 Jahre alt sei. Deshalb beantragen sie Geld für Tontechnik. Sie haben bereits im Vorfeld abgesprochen, dass sie mit einer geringeren Förderung als ursprünglich gefordert, zufrieden sind.

– 6.3 radio 98eins e.V.

Paul erklärt: Radio 98eins feiert wieder seinen Geburtstag, am 26.4. Das werde in der Kiste passieren. Sie benötigen dazu Technik. Sie haben keine eigenen Räumlichkeiten, müssen also auch diese bezahlen. Da sie gemeinnützig seien, hätten sie keine Rücklagen. Bei ihnen seien viele Studierende aktiv.

Emil fragt, ob es nicht langfristig billiger sei, sich die Tontechnik einmal zu kaufen, als sie sich immer wieder zu leihen. Paul verneint das.

– 6.4 GrIStuF e.V.

Robin bringt den Antrag ein. Es geht um die Fête de la Musique.

Sie wird dieses Jahr zum 18. Mal stattfinden. Dabei ist an etlichen Stellen in der Stadt kostenlos Livemusik zu hören. Da es kostenlos sei, würden sie keine Einnahmen zur Finanzierung generieren.

Dieses Jahr haben sie ein cooles, umfangreiches Programm, auch mit Bands aus der Region und aus Norddeutschland.

Es werde zwei Bühnen geben.

– 6.5 StudentenTheater Greifswald

Patrizia berichtet, dass das StuThe den Antrag vor 2 Tagen zurückgezogen habe. Ihr Projekt sei nicht so aufgegangen, wie vorgestellt.

– 6.6 GreiMUN

Emma stellt Greimun vor. Sie würden Studierenden politische Bildung bieten, in dem sie ihnen zeigen würden, wie die Arbeit der UN funktioniere und ihnen ermöglichen würden, diese nachzuspielen. Sie verreisen dazu einmal jährlich zur internationalen Konferenz nach NYC. Dies sei mit Kosten verbunden, mit denen sie ermöglichen wollen, dass sich jede Person unabhängig von ihren Finanzen die Teilnahme leisten können.

Sophie fragt, wie viele Leute damit reisen könnten.

Emma erklärt, es seien 26 Leute gereist. Zwei Leute haben sich entschlossen, nicht zu fahren, aber das liege mehr an der derzeitgen Lage in den USA.

Es gebe zwar auch eine ähnliche Konferenz in London, die arbeite aber anders als die in NYC, weshalb das als Ziel weniger Sinn ergebe.

Marcel möchte angeben, dass er diese Förderung für sehr berechtigt halte. Als er bei Greimun gewesen sei, hätten viele aufgrund der hohen Kosten nicht mit nach NYC fahren können.

Aliya bringt das Statement des Haushaltsausschuss ein.

Zum Nordischen Klang empfehlen sie eine Förderung, aber etwas niedriger. Das wurde schon mit den Antragsstellenden besprochen.

Die Kiste soll auch Geld bekommen, aber auch reduziert.

Den Antrag des Radios empfehlen sie, auch in ganzer Höhe, zu genehmigen.

Bei Gristuf zur Fête de la Musique empfehlen sie ebenfalls eine Förderung, aber eine geringere, da die für Werbung geplanten Ausgaben, aus ihrer Sicht nicht notwendig seien. Das Festival sei in der Stadt bekannt.

Greimun sei in jedem Fall förderfähig. Die Hälfte des Haushaltsausschusses halte den Antrag auch für förderwürdig, die andere nicht.

Marie möchte wissen, ob das Radio nicht einen eigenen Topf hätte, und die Kiste auch.

Tom erklärt, dass es eine Deckungsfähigkeit zwischen den Töpfen gäbe. Es sei also die personelle Entscheidung, wer wieviel bekommen würde.

Man könne ursprünglich geplante Geldsummen für einen bestimmten Zweck zu einem anderen umwidmen.

Emil und Chris möchten wissen, wie viel Geld dann noch für die nächste Legislatur übrig bliebe. Es wird hin und her gerechnet.

Auf die Frage, ob es dann noch Geld für die nächste Legislatur gäbe, heißt es: „bisschen.“

Tom erklärt nochmal die Fehlbedarsförderungen. Das bedeute, dass die geförderten Gruppen, die exakt benötigte Summe erhalten würden, maximal jedoch die beschlossene Zahl, fast immer jedoch weniger. Es sei unwahrscheinlich, dass ein Antrag in voller Summe ausgeschöpft werden würde. Meist wird weniger benötigt.

Ein anderer Punkt sei, dass einige Gelder durch Zeitverzögerungen ohnehin erst im nächsten Semester ausgezahlt werden werden.

Sophie möchte fiskalpolitisch konservativ rechnen. Die von Tom beschriebenen Einsparungen seien nicht ausreichend bezifferbar.

Marie sagt, sie möchte nochmal dazu anregen, darüber nachzudenken, wie viele Leute von den Anträgen profitieren würden.

Jonathan möchte darauf hinweisen, dass einige Anträge direkt aus der Studierendenschaft kämen, während andere wie NoKl oder Fete de la musique auch für die Stadt relevant seien und auch durch andere Töpfe, etwa die Landesregierung finanziert werden könnten.

Edona antwortet darauf, dass es für die Drittmittelfinanzierung nicht notwendig sei, dass es keine anderen Förderquellen gäbe.

Emil möchte wissen, welche Mehrheit notwendig ist.

Es ist eine einfache Mehrheit bei namentlicher Abstimmung notwendig.

Es werden erst die Änderungsanträge (also zu den veränderten Summen) abgestimmt, und dann die Finanzanträge.

Der Finanzantrag des Nordischen Klangs wurde mit zwei Enthaltungen ebenfalls angenommen.

Weiter mit der Kiste. Das StuPa stimmt über die neue Summe ab, die einstimmig angenommen wird, und dann über den Antrag. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Nun das Radio. Hier kein Änderungsantrag, gleich weiter mit der Abstimmung. Der Antrag wird mit sechs Enthaltungen angenommen.

Jetzt Gristuf. Der Änderungsantrag zur verringerten Fördersumme wird einstimmig angenommen. Der Antrag wird mit zwei Enthaltungen angenommen.

Schließlich Greimun. Jedoch wurde hier noch nicht die Förderwürdigkeit geklärt.

Hier gibt es vom Haushaltsausschuss deshalb keinen Vorschlag zu einer geringeren Summe, weil man sich nicht auf die Förderwürdigkeit einigen konnte. Es wird gefragt, inwiefern Greimun auch mit einer geringeren Summe zufrieden sei. Damit wären sie einverstanden. Es sei besser als überhaupt keine Förderung.

Es wird von einer Person aus dem StuPa angemerkt, dass die Kosten für die Fahrt nach NYC so hoch seien, dass die geringe Entlastung pro Person kaum ins Gewicht falle. Wer mitfahren könnte habe genügend Geld, um sich auch ohne die Förderungen die Mitfahrt zu leisten.

Demgegenüber merken Stupist*innen an, dass sie selbst aus Erfahrung sagen können, dass dem nicht so sei und einige Teilnehmende jeden Euro umdrehen, um mitkommen zu können.

Die Antragstellerin von Greimun erklärt, dass durch die Finanzierung in erster Linie die Reise und die Veranstaltung gedeckt werden sollen. In ihren Augen sei die Förderung wichtig, um Studis auch aus einkommensschwächeren Haushalten die Reise zu ermöglichen.

Marie sagt, sie halte es für problematisch, nur 30 Leute zu fördern und ihnen einen „Urlaub in NYC“ zu finanzieren.

Einige Stupist*innen sprechen sich daraufhin dafür aus, dass die Arbeit von Greimun gewürdigt werden solle, die zu dieser Reise führt.

Silvio möchte anmerken, dass es bei Greimun um Lehre gehe, die aus seiner Sicht wichtiger sei als ein Festival wie Fête de la Musique, was Freizeitvergnügen sei. Jonathan weist noch einmal darauf hin, dass Greimun von der Uni komme und ihr auch als Gesamtheit nütze und nicht nur 30 Studierenden und dass die beschriebene Summe deutlich geringer sei als andere finanzierte Projekte, wie die Campus Kirmes, die kein erfolgreiches Projekt gewesen sei.

Kris möchte noch einmal darauf hinweisen, dass er nicht glaubt, dass sich nur wohlhabende Studierende die Fahrt nach „NYC“ leisten können. Manche würden sich anstrengen, um es sich doch noch leisten können, weil es ihnen wichtig sei. Auch wenn er wahrscheinlich nicht zustimmen wird, findet er die Abwägung wichtig und möchte Emmas Argument bekräftigen.

Lukas findet die Abwägung ebenfalls schwierig und ist zudem eigentlich der Ansicht, dass es die Uni umfassend finanzieren müsse, weil es Teil der Lehre sei. Er hält Greimun für förderwürdig und -fähig und die Entscheidung für eine Abwägung des StuPa.

Nico gibt zu Bedenken, dass es auch bei anderen Anträgen sehr geringe Förderungsgrößenordnungen pro Person gebe.

Annabel möchte wissen, wie viel die Reise pro Person kostet. Emma nennt eine Summe und erklärt, dass der Verein versucht, dass die Hälfte zurückgezahlt werde.

Greimun sei zudem nicht nur eine Exkursion. Es würden auch Personen mitkommen, die es nicht für ihr Studium benötigen etwa Naturwissenschaftsstudierende oder sie als Lehramtsstudierende.

Tom betont nochmal die Komplexität der Förderungen. Greimun würde ja auch zur interregionalen und internationalen Vernetzung beitragen. Es sei wichtig divers zu fördern und nicht nur Personen, die Festivals/Kulturelles veranstalten oder wahrnehmen zu unterstützen.

Edona möchte wissen, inwiefern die anderen Förderungen, die Greimun erhalte, noch zur Verfügung ständen und welche das seien. Emma zählt mehrere Förderungen auf. Bei einigen hätten sie in diesem Jahr weniger bekommen als in den vorherigen Jahren. Die hier im StuPa diskutierten Zuschüsse seien also nützlich.

Emil stellt einen GO-Antrag auf Schluss der Redeliste.

Mercy darf noch reden. Sie findet die Beschreibung der Arbeit bei Greimun „erschreckend“ Viele Personen hätten bei dieser „Bildungsreise“ mitkommen können, weil sie jahrelang dafür gespart hätten und nicht weil sie besonders einkommensstark seien. Es gebe genügend Beispiele (Campus-Kirmes, gezahlter aber nicht gehaltener AStA-Vortrag), wo Geld deutlich unsinniger ausgegeben worden sei. Sie finde es problematisch, wie hier in der Debatte versucht wird, die Arbeit und die Teilnehmenden der Reise als obere paar % zu framen.

Tom bringt einen Änderungsantrag auf Reduktion ein.

Er erklärt zu den vorgeschlagenen Reduktionen nach einer Nachfrage von Emil, dass hierbei auch Reduktionen in vergangenen Jahren berücksichtigt werden würden.

Der Änderungsantrag wird mit drei Gegenstimmen und ein paar Enthaltungen angenommen.

Der Greimun Antrag wird mit acht Gegenstimmen, elf ja-Stimmen und ohne Enthaltungen angenommen.

Wir machen Pause bis 22:25 Uhr.

Willkommen zurück 🙂

22:30Uhr

TOP neu7 – Wahlen AStA

Es folgen Wahlen für mehrere noch unbesetzte AStA-Referate. Es gibt keine Bewerbungen für die Referate. Auch keine Initiativbewerbungen. Deshalb hier im Schnelldurchlauf:

– 7.1 Referent*in für Drittmittel und Wohnsitzprämie

keine Initiativbewerbung

– 7.2 Referent*in für Internationales und Antidiskriminierung

keine Initiativbewerbung

– 7.3 Referent*in für Lehramt

keine Initiativbewerbung

– 7.4 Referent*in für Digitales

keine Initiativbewerbung

TOP neu8 – Wahl Datenschutzbeauftragte*r der Studierendenschaft

Trotz großer Zwischenüberschrift gibt es auch hier keine Initiativbewerbung.

22:31Uhr

TOP neu9 – Beschlusskontrollen

– 9.1 2024/34-116 Hier geht es um Barrierefreiheit.

Lukas berichtet, dass der Inklusionsbeauftragte gerade neu gewählt wurde.

Er schlägt vor, ihn ins StuPa einzuladen. Robert schlägt vor, dies könne zum Beginn der neuen Legislaturperiode geschehen.

– 9.2 2024/34-117 Hier geht es um den Ausbau psychologischer Beratungsangebote, u.v.m.

Maybritt erklärt, dass noch nichts „Explizites“ begonnen worden sei. Es sei aus ihrer Sicht vor allem ein „Networking-Event“ bereits bestehender Institutionen notwendig.

22:36 Uhr

TOP neu10 – Jahresabschluss 2024

Patrizia bringt den Jahresabschluss ein. Es ist einfach eine Formsache.

Es gibt keine Wortbeiträge und keine Änderungsanträge. Der Antrag wird bei zwei Enthaltungen einstimmig angenommen.

TOP neu11 – Entlastung des AStA für 2024

Auch das ist Formsache.

Es gibt keine Wortbeiträge und keine Änderungsanträge. Der Antrag wird mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen angenommen.

22:41 Uhr

TOP 12 – Antrag: Projektstelle „Buchhaltung der FSR“

Es gibt gerade keine Person, die die Buchhaltung macht, das sei aber dringend notwendig. Die Umsetzung, die mit dem Antrag erfolgen würde, sei vorübergehend aber aus ihrer Sicht sinnvoll.

Tom fragt, was mit dem Umlaufverfahren geschehen sei, und wer dagegen gestimmt hätte. Robert weiß es nicht, aber es wird im nächsten Protokoll zu lesen sein.

Der Antrag wird einstimmig bei zwei Enthaltungen angenommen.

TOP 13 – Antrag: Projektstelle „Buchhaltung AStA + moritz.medien“

Das ist das Gleiche. Es sind zwei Anträge, weil die Maximalhöhe von Aufwandsentschädigungen sonst überschritten werden würde.

Keine Wortbeiträge, keine Änderungsanträge, mit 4 Enthaltungen angenommen.

22:44 Uhr

TOP 14 – Antrag: Auszahlung für kommissarische Tätigkeit + Tagespräsidium VV

Personen, die kommissarisch gearbeitet hätten, hätten dazu bislang kein Geld bekommen. Das sei aber „wichtig“.

Lukas möchte wissen, von welchen Geldern die jetzt bezahlt werden.

Tom erklärt, dass sie das bei der Sitzung mit Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen hätten. Das Geld käme aus dem Topf „Aufwandsentschädigungen“.

Es gibt keine Änderungsanträge. Der Antrag wird bei vier Enthaltungen einstimmig angenommen.

TOP 15 Antrag: Petition des AStA-Rostock

Den mecklenburg-vorpommerschen Studierendenwerken wurden die Gelder gekürzt. Dagegen gibt es eine Petition vom AStA-Rostock. Hier sei schon einmal darüber diskutiert worden. Damals habe man die Rostocker Kampagne nicht unterstützen wollen. Sie wisse nicht mehr, warum, plädiert aber dafür, sie nun zu unterstützen.

Lukas sagt, sie arbeiten in der LKS (Landeskonferenz der Studierendenschaften) an konkreten Forderungen. Er würde sich darüber freuen, wenn es Personen gäbe, die sich damit in einer AG auseinandersetzen könnten.

Es gibt keine Änderungsanträge. Der Antrag wird bei einer Enthaltung einstimmig angenommen.

22:49Uhr

TOP 16 – Sonstiges

Emil dankt dem Präsidium für seine Arbeit in dieser Legislaturperiode.

Emma weist auf den HoPo-Tag hin. Der ist am 12. April am ELP 1.

Robert bedankt sich bei allen für die Legislatur. „Es war mir ein inneres Blumenpflücken“.

Er möchte nochmal einen besonderen Shout-Out an Dorian Kurzhals formulieren, der es geschafft habe, als gewähltes, stimmberechtiges Mitglied von 19 Sitzungen bei keiner Sitzung anwesend zu sein.

Er hoffe außerdem, dass sich einige StuPist*innen dieser Legislaturperiode in Zukunft vielleicht in anderen hochschulpolitischen Ämtern engagieren.

„Wir sind erlöst“ – Tom spricht das eigentliche Schlusswort der Legislatur.

Die Sitzung (und die Legislatur) endet um 22:51 Uhr.

Wir bedanken uns bei euch, dass ihr dabei wart und fleißig mitgefiebert habt. Wir wünschen euch eine gute Nacht und einen tollen Start in das neue Semester.

von webmoritz. | 12.03.2025

Die 17. und planmäßig letzte ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments war nicht beschlussfähig. Deswegen gibt es von uns nur eine kleine Zusammenfassung, was so passiert ist.

Es waren (inklusive Stimmübertragungen) nur 12 stimmberechtigte StuPist*innen anwesend, für die Beschlussfähigkeit braucht es 14.

Es standen mehrere Finanzanträge, AStA-Wahlen, Beschlusskontrollen und der Jahresabschluss auf der Tagesordnung. Bei fehlender Beschlussfähigkeit werden alle TOPs auf die nächste Sitzung vertagt, und nur die TOP1 (Begrüßung), TOP2 (Formalia) und die TOPneu3 Sonstiges werden besprochen.

Unter dem TOP „Sonstiges“ wurde kurz über den nächsten Sitzungstermin (voraussichtlich 1. April) gesprochen. Auch wollte Raphael kurz TOP11 und TOP12 erläutern, und ein Umlaufverfahren zur Abstimmung dazu in Gang setzen.

TOP11 Antrag: Projektstelle „Buchhaltung der FSR“ und TOP12 Antrag: Projektstelle „Buchhaltung AStA&moritz.medien“ fordern die Einrichtung einer AStA-Projektstelle zur Buchhaltung. Da es 2-3 Monate dauern kann, bis die Stelle für die AStA-Finanzverwaltungskraft besetzt ist, soll die Projektstelle die Buchhaltung bis dahin entlasten und die Handlungsfähigkeit ermöglichen. Ulli wird die Stelle übernehmen, sie sagt sie ist „stets bemüht“. Die Aufwandsentschädigung für die Projektstelle wird über die Studierendenschaft finanziert.

Weiter weist Raphael daraufhin, dass die Antwort auf die kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion im Drucksachenpaket zu sehen ist. Die Fraktion hatte eine Auflistung aller Veranstaltungen der Studierendenschaft der Uni Greifswald (Drucksachen Landtag MV 8/4495) und der Uni Rostock (8/4331) gefordert und als Reaktion auf die Auflistung einen Änderungsantrag des Landeshochschulgesetzes (8/4635) im Landtag eingebracht.

Das Thema wird sicherlich noch in der nächsten Sitzung besprochen werden.

Jonathan möchte noch darauf hinweisen, dass sich der AStA wegen der 24-Stunden-Vorlesung und einer nicht stattgefundenen Veranstaltung beim Justiziariat melden sollte.

Voraussichtlich soll am 1. April eine außerordentliche Sitzung stattfinden.

Die erste Sitzung des neuen Studierendenparlaments ist am 22. April.

Diese Sitzung wurde um 20:40 Uhr geschlossen.

von moritz.Millennium | 20.02.2025

Dario Seifert präsentiert sich als heimatverbundener Kämpfer für Vorpommern. Doch seine Vergangenheit und seine Verbindungen zur extremen Rechten werfen Fragen auf. Kann jemand mit einer solchen Biografie glaubwürdig für demokratische Werte eintreten?

Von Konstantin Ochsenreiter

Der weiße VW-Caddy fällt auf. Einige schauen hin, andere weg. Schwarz-rot-goldene Fähnchen und Warnlichter flackern auf dem spärlich gefüllten Hafenplatz. Der Wagen ist schmutzig, die Aufkleber trotzig: „Deutschland stirbt! Schluss mit der Politik gegen das eigene Volk!“ – flankiert von Deutschlandfahnen.

Ein Symbol des Aufbruchs? Wohl kaum. Doch Dario Seifert, AfD-Bundestagskandidat für Greifswald (Wahlkreis 15: Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald I), hofft darauf. Er lädt zum Bürgerfest – rund 100 der 8.500 Barther kommen. Aber wer ist der Mann, der hier spricht?

Dario Seifert gibt den modernen Rechten

Das Bürgerfest (Zwei Pavillons, ein Transporter, ein Grill) füllt an diesem Abend etwa ein Drittel des Festplatzes am Hafen. So jedenfalls könnte man es aus der Perspektive der Veranstalter sehen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung: Dario Seifert.

Der selbsternannte „Heimatverbundene“ gibt sich mit seinen 30 Jahren selbstbewusst jugendlich – Lederjacke, Schal, Sechstagebart. In den sozialen Medien inszeniert er sich nahbar und dynamisch. Vier Wochen ist er auf Wahlkampftour, begleitet Infostände, Grillfeste und Bürgerdialoge. Doch diese Fassade bekommt erste Risse. EXIF-Recherche veröffentlichte Fotos, welche ihn mit Waffe und dem militanten Neonazi Ivan Kormilitsyn zeigen, damals einem Mitglied der Jungen Alternative.

Zwischen Ostseeidylle und Extremismus: Seiferts widersprüchliche Vergangenheit

“Aufgewachsen zwischen Bodden und Ostsee, habe ich früh gelernt, wie wichtig starke Gemeinschaften und faire Perspektiven sind, damit Vorpommern ein Ort bleibt, an dem Familien, Studenten und junge Berufstätige gern leben“, erklärt er auf Anfrage der moritz.medien.

Wo genau Seifert diese „starken Gemeinschaften“ kennengelernt hat, ist eine nicht unerhebliche Frage. Wer seine politischen Anfänge sucht, stößt schnell auf eine Vergangenheit, die wenig mit dem bürgerlichen Image gemein hat, das er nach außen pflegt.

Laut Berichten des Nordkuriers begann Seiferts politische Laufbahn in der rechtsextremen Szene Mecklenburg-Vorpommerns. Er bestätigte der Zeitung, zwischen 2012 und 2014 Mitglied der Jungen Nationalisten (JN), der Jugendorganisation der NPD, gewesen zu sein. „Ich habe im Alter von 17 Jahren ein politisches Betätigungsfeld gesucht und war knapp zwei Jahre als passives Mitglied bei den Jungen Nationaldemokraten aktiv“, erklärte er.

Fotos des Nordkuriers zeigen ihn 2014 auf einem „Trauermarsch“ der NPD in Stralsund. Wie passiv die Teilnahme an einem solchen Marsch beurteilt werden kann, ist jedoch fraglich. Einer Quelle des Nordkuriers zufolge soll Seifert enge Kontakte zu den mittlerweile verbotenen Nationalen Sozialisten Rostock – einer Neonazi-Kameradschaft – besessen haben.

Das Innenministerium MV begründet das Verbot der Kameradschaft damit, dass diese als eine zentrale Struktur der rechtsextremen Szene in Rostock gelte. Auf Anfrage des Nordkuriers bestreitet Seifert die Darstellung der Quelle: „Ich war zu keinem Zeitpunkt Mitglied irgendeiner Kameradschaft und pflege auch keinen Kontakt zu solchen Gruppierungen.“

Was bleibt, ist ein Widerspruch. Dario Seifert gibt sich als moderner Konservativer: volksnah und im besten Sinne bürgerlich. Seine Vergangenheit erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Zwischen Gemeinplätzen und Geschichtsrevisionismus

Die moritz.medien fragten Dario Seifert direkt nach seinen Zielen für Greifswald. Seine Antwort klingt gefällig: „Ich setze mich dafür ein, Greifswald zukunftsfest aufzustellen: Die lokale Infrastruktur muss ausgebaut, der öffentliche Nahverkehr gestärkt und der Wohnungsmarkt entschärft werden, damit junge Menschen hier nicht nur studieren, sondern auch bleiben können.“

Um dies zu erreichen, wolle er sich im Bundestag für „gezielte Förderprogramme“ einsetzen. Digitalisierung und Start-up-Förderung sollen innovative Arbeitsplätze schaffen. Seifert wolle sich außerdem für neue Wohnprojekte, bezahlbare WGs und faire Mieten einsetzen. Zudem liege ihm die Schaffung hochwertiger Ausbildungs- und Arbeitsplätze am Herzen, damit Absolventen in Vorpommern bleiben.

In Deutschland sind Infrastruktur, Nahverkehr und der Wohnungsmarkt primär Aufgaben der Länder und Kommunen. Zwar stellt der Bund spezielle Förderprogramme für sozialen Wohnungsbau, Digitalisierung und Unternehmensgründungen bereit, doch die konkrete Umsetzung und Verwaltung obliegen den regionalen Behörden. Warum Seifert dieses Verfahren nicht transparenter beschreibt, bleibt unklar.

Abseits von Presseanfragen findet Seifert deutliche Worte – besonders, wenn es um die deutsche Geschichte geht. Er erinnerte am Volkstrauertag 2024 „in tiefer Ehrfurcht an die tapferen Helden unseres Volkes“ – eine Formulierung, die sich laut NDR-Berichten auf Adolf Hitlers Wehrmacht bezog. An anderer Stelle des NDR-Berichts erklärte er: „Wir Patrioten setzen uns für ein würdevolles und aufrichtiges Gedenken der über 250.000 deutschen Opfer ein und machen uns frei vom antideutschen Tätermythos des linken Mainstreams.“

Diese Aussage nutzt deutsche Opferzahlen, um ein geschichtsrevisionistisches Narrativ zu bedienen. Sie stellt hierbei die Anzahl deutscher Opfer in den Vordergrund und relativiert somit die weiteren Opfer der NS-Verbrechen. Experten wie Deborah Krieg, (Bildungsreferentin der Bildungsstätte Anne Frank mit Schwerpunkt auf Antisemitismus, Rassismus und historische Bildung) warnen davor, dass solche Umdeutungen der Geschichte die Verantwortung für NS-Verbrechen relativieren. Der Verfassungsschutz stuft entsprechende Narrative als potenziell verfassungsfeindlich ein.

Glaubwürdigkeit und politischer Anspruch

Von bürgerlicher Modernisierungspolitik zu Geschichtsrevisionismus: Es stellt sich die Frage, inwieweit der Bundestagskandidat demokratische Werte vertritt.

Eine Frage, die sich scheinbar auch die AfD-MV stellte. Noch bis 2024 lief gegen Dario Seifert ein Parteiausschlussverfahren, wie die Ostsee Zeitung berichtete. Der Grund dafür liegt im Jahr 2019. Im Kreis Vorpommern-Rügen entbrannte ein Richtungsstreit zwischen den zehn frisch gewählten AfD-Mitgliedern.

Im Zentrum dieses Richtungsstreits stand Dennis Augustin. Dieser hatte seine ehemalige NPD-Mitgliedschaft verschwiegen und wurde 2019 aus der Partei geworfen. Seifert hielt dennoch zu seinem Kreistagskollegen. Nach Berichten der Ostsee Zeitung kam es zum Zwist zwischen dem gemäßigten und dem völkisch-nationalistischen Lager.

Auf Kreisebene fand der Konflikt noch im selben Jahr ein Ende. Doch in der Konsequenz wurde gegen Seifert ein Parteiausschlussverfahren angestrebt.

2024 dann die Entscheidung: Das parteiinterne Schiedsgericht verhängte keinen Ausschluss, sondern eine 2-jährige Ämtersperre. Die Sperre gelte für innerparteiliche Ämter, wie beispielsweise Vorstandsämter – so berichtet die Ostsee Zeitung. Repräsentative Ämter – etwa in einem Vorstand – sind laut Schiedsgericht mit Dario Seiferts Person nicht vereinbar.

Dennoch hält er an seinem Ziel fest, in den Bundestag einzuziehen – und damit nicht nur einen Kreisverband, sondern eine deutlich größere Wählerschaft zu vertreten. Rückendeckung erhält er dabei nicht nur aus der Jungen Alternative: Auch die AfD-Spitze stellte sich beim Landesparteitag hinter Seifert und signalisiert Unterstützung für seine Kandidatur.

Bis zum Landesparteitag war Seifert überdies Vorsitzender der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternative MV. Die Partei traut ihm also die Nachwuchsarbeit und ein Mandat im Bundestag zu – interne Führungsämter jedoch nicht. Ein Umstand, welcher Fragen aufwirft.

Die moritz.medien richteten deswegen eine Presseanfrage an die AfD Mecklenburg-Vorpommern. Darin fragten wir unter anderem, ob die Ämtersperre gegen Seifert weiterhin gilt, ob die Partei darin einen Widerspruch sieht und welche Gründe sie dennoch veranlassten, seine Kandidatur zu unterstützen.

Eine Antwort blieb bis heute aus.

Rechter Rand in bürgerlichem Gewand?

Dario Seifert inszeniert sich als bodenständiger Heimatverbundener, der sich für Vorpommern einsetzen will. Er spricht von Gemeinschaft, Tradition und Zukunftsperspektiven – doch seine Vergangenheit gibt dieser Erzählung einen besorgniserregenden Anstrich. Verbindungen zur extremen Rechten, geschichtsrevisionistische Aussagen und eine Vergangenheit bei den Jungen Nationalisten (JN) werfen Zweifel an seiner demokratischen Glaubwürdigkeit auf.

Die AfD selbst scheint sich dieser Widersprüche bewusst zu sein. Während sie Seifert als Bundestagskandidaten aufstellt, hält sie ihn gleichzeitig von innerparteilichen Führungsämtern fern. Die Partei überträgt ihm Verantwortung für die Jugend und eine potenziell breite Wählerschaft – doch für einen Vorstandsposten scheint das Vertrauen zu fehlen.

Seifert steht damit möglicherweise exemplarisch für einen innerparteilichen Spagat: Die AfD präsentiert sich als wählbare Alternative zum politischen Mainstream. Gleichzeitig treten in ihren Reihen immer wieder Kandidaten mit umstrittener Vergangenheit und fragwürdigen Verbindungen auf – Dario Seifert ist dabei kein Einzelfall.

So stellt sich Dario Seifert selbst vor:

moritz.medien: Wer bist du?

Dario Seifert: Mein Name ist Dario Seifert, ich bin 30 Jahre alt und ein heimatverbundener Mensch, der die Herausforderungen und Chancen unserer Region aus eigener Erfahrung kennt. Aufgewachsen zwischen Bodden und Ostsee, habe ich gelernt, wie wichtig starke Gemeinschaften und faire Perspektiven sind, damit Vorpommern ein Ort bleibt, an dem Familien, Studenten und junge Berufstätige gern leben. Deshalb möchte ich unsere Heimat aktiv mitgestalten und dafür sorgen, dass wir das Potenzial dieser einzigartigen Landschaft, unserer Kultur und unserer Menschen besser ausschöpfen. Mein Ziel ist es, das Miteinander zu stärken und Zukunft zu sichern.

Was sind deine konkreten Ziele für Greifswald?

Ich setze mich dafür ein, Greifswald zukunftsfest aufzustellen: Die lokale Infrastruktur muss ausgebaut, der öffentliche Nahverkehr gestärkt und der Wohnungsmarkt entschärft werden, damit junge Menschen hier nicht nur studieren, sondern auch bleiben können. Um dies zu erreichen, werde ich mich im Bundestag für gezielte Förderprogramme einsetzen, damit Investitionen aus Berlin in unsere Region fließen. Gleichzeitig möchte ich die Digitalisierung vorantreiben und Start-ups fördern, um innovative Arbeitsplätze zu schaffen. Greifswald soll so eine starke, lebenswerte Stadt für alle werden.

Warum sollten Greifswalder Studis dich wählen?

Studenten sind der Herzschlag der Stadt und prägen Greifswalds kulturelles und soziales Leben. Deshalb liegt mir besonders am Herzen, dass jede und jeder trotz begrenzter Mittel während des Studiums gut wohnen kann. Ich setze mich für die Schaffung neuer Wohnprojekte, den Ausbau bezahlbarer WGs und bezahlbare Mieten ein. Darüber hinaus möchte ich die Qualität und Vielfalt an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen stärken, damit Absolventen in Vorpommern bleiben können. Wer mich wählt, entscheidet sich für eine gerechte Bildungspolitik und nachhaltige Zukunftsperspektiven vor Ort.

Beitragsbild: Dario Seifert / Collage: Konstantin Ochsenreiter

Zur Person des Autors

moritz.Millennium ist das kleine, aber engagierte Rechercheteam der moritz.medien. Tipps und Hinweise könnt ihr uns gern per Mail an moritz-millennium@uni-greifswald.de oder anonym über Signal an mlnm.50 senden.

Aktuell gehören unter anderem Leoni Gau, Robert Wallenhauer, Lina Goldschmidt und Konstantin Ochsenreiter zum Team.