von moritz.magazin | 03.12.2012

Die Betreuungssituation für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern ist äußert schwierig. Daher entschloss sich Petra Abramowski zur Gründung des Vereins „Kinderhospiz Leuchtturm e.V.“

Die Betreuungssituation für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern ist äußert schwierig. Daher entschloss sich Petra Abramowski zur Gründung des Vereins „Kinderhospiz Leuchtturm e.V.“

In ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es 23 Erwachsenenhospize. Diese Abteilungen sind selten für Kinder und Jugendliche geeignet. Deshalb entwickelte sich in Rostock der erste und einzige ambulante Kinderhospizdienst „OSKAR“ im Oktober 2007. Nun soll in Greifswald ein Kinderhospiz gebaut werden.

Im Unterschied zu einem Erwachsenenhospiz können sich betroffene Familien bereits nach der Diagnosestellung an ein Kinderhospiz wenden. Dort wird es den Familien erleichtert, sich um das erkrankte Kind zu kümmern und nicht den schweren Schritt zu gehen, ihr Kind in ein Pflegeheim zu geben. Das Hospiz kümmert sich besonders um die Entlastung der Eltern und Geschwister. Hierbei erhält die gesamte Familie professionelle Unterstützung durch Ärzte und Psychologen. Damit die nötigen finanziellen Mittel und die statistische Grundlage in Greifswald gesammelt werden können, soll ab 2014 ein ambulanter Kinderhospizdienst geleistet werden. Beim ambulanten Dienst wird die Hauptaufgabe von der Koordinatorin und den Familienhelfern geleistet.

Petra Abramowski ist gelernte Kinderkrankenschwester und arbeitete auf einer onkologischen Station in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen ihres Berufs bekam sie die Möglichkeit zur Hospitation im Kinderhospiz Balthasar in Olpe. Nach ihrem Umzug in den Norden stellte sie fest, dass die Infrastruktur für Krebskranke nicht gut genug ausgeprägt ist, was sie zum Handeln ermutigte: „Dann habe ich mir gedacht, dass etwas passieren muss und vielleicht ist es gerade deine Aufgabe hier oben etwas zu starten.“ Nach einigen Gesprächen mit dem Kinderhospizdienst in Rostock kam es zu der Idee, eins in Greifswald zu gründen. Der ambulante Kinderhospizdienst in Rostock sei mit der jetzigen Lage überfordert, da er eine viel zu große Fläche abdecken müsse. Die erste Anlaufstelle für Abramowski waren dabei Ämter und Behörden, von denen sie sich Unterstützung erhoffte. Sie bekam jedoch keine Hilfestellung. Trotz dieser Probleme kam es schließlich im August 2010 zur Gründung des Vereins Kinderhospiz Leuchtturm e.V. mit damals 13 Gründungsmitgliedern. Die Mitgliederzahl ist bis heute auf 50 Personen gestiegen, wovon zwei Drittel aktiv dabei sind. Die passiven Mitglieder helfen durch ihren Mitgliederbeitrag.

Schlechte Finanzlage

„Wir sind auf Spenden und auch auf die Mitgliederbeiträge angewiesen“, erklärt die Gründerin des Vereins. Die Mitglieder zahlen 30 Euro im Jahr. Aus den Beiträgen und den Spenden lässt sich kein stationäres Kinderhospiz finanzieren. Im Moment sei die finanzielle Lage eher mittelmäßig. Gerade in der Anfangszeit des Vereins musste viel Geld in Werbung investiert werden. Zudem müssen Büroräumlichkeiten und Aufenthaltsräume finanziert werden. Spenden kamen gerade zu Weihnachten von einigen Firmen, die Geld an den Verein spendeten anstatt ihren Mitarbeitern Weihnachtsgeschenke zu überreichen. „Das sind aber keine Großspenden“, so Abramowski. Des Weiteren kam es in den letzten Monaten zu Kranzspenden: Verstorbene haben vor ihrem Tod verfügt, dass sie keine Kränze auf den Gräbern wollen, sondern dass sie eine Spende an den Verein befürworten. Zusätzliche Gelder kommen aus der Bußgeldstelle. Dort hat sich der Verein einschreiben lassen, um Bußgelder zu erhalten. Das Jahr 2013 wird das sogenannte „Aufbaujahr“ des Vereins. Förderungen seitens des Landes und der Stadt sind gegenwärtig nicht vorhanden. Die Stadt schließt jedoch nicht aus, dass es zu einer künftigen Projektförderung kommen könne.

Auf die Frage, wie sich das Projekt bis heute entwickelt hat, antwortet Abramowski, dass es bisher noch keinen genauen Standort für das stationäre Kinderhospiz gebe: „Wir hatten letztes Jahr eine junge Frau gehabt, die an der Uni Gesundheitsmanagement studiert hat. Sie hat eine Machbarkeitsstudie erstellt und dabei ist raus gekommen, dass es ganz schwer ist an Zahlen zu kommen.“ Diese Zahlen sind allerdings wichtig, um ein Konzept erstellen zu können, welches die Notwendigkeit eines Hospizes darstellt. Bei der Schaffung dieser faktischen Grundlage spielt der ambulante Kinderhospizdienst eine wesentliche Rolle, da dieser die erforderlichen Zahlen und Daten sammeln könnte. Abramowski versucht, schon jetzt zu helfen: „Ich betreue im Moment zwei Kinder ehrenamtlich. Das mache ich in meiner Freizeit. Das ist im Moment das Einzige, was läuft.“ Die derzeit betreuten Familien seien froh über die Unterstützung, da ohne diese auch alltägliche Beschäftigungen, wie beispielsweise ein Friseurbesuch, nicht möglich wären. Der Verein sei auch schon von Eltern angesprochen worden, die einen solchen Dienst gerne nutzen würden, wenn er zur Verfügung stünde.

Tabuthema in der Gesellschaft

Daher versucht der Verein auf Ehrenamtsmessen auf das Thema aufmerksam zu machen, welches immer noch ein Tabuthema darstellt. „Kindertod und -krankheit hört keiner gerne. Das haben wir auf den Ehrenamtsmessen gesehen, dass gestandene Politiker aus dem Sozialministerium fröstelnd an uns vorbei gelaufen sind […] Die Thematik ist eine schwierige, aber wir können die Kinder nicht wegdiskutieren.“ Wie die Reaktionen von Politikern auf der Ehrenamtsmesse zeigt, sei das Thema Tod eines, das von der Gesellschaft eher verdrängt werde. „Früher war es Gang und Gebe, dass Verwandte in der Familie verstorben sind. Heute werden alle in Pflegeheime abgeschoben, um nur nicht damit in Berührung zu kommen“, lautet ihre Erklärung. Der Tod von Kindern sei besonders schwer zu akzeptieren. Zurückzuführen ist dies auf den Aspekt, dass ein genauer Todeszeitpunkt meist nicht festgelegt werden kann, da es vom Krankheitsverlauf abhängt. Deshalb sei es gerade für betroffene Familien wichtig eine Anlaufstelle zu haben, die mit dieser Problematik vertraut ist. „Es wird großer Wert darauf gelegt, dass auch die Geschwisterkinder mal im Mittelpunkt stehen. Die stehen sonst immer im Abseits, weil der Fokus auf dem erkrankten Kind liegt“, so Abramowski. Zurzeit findet die Betreuung der pflegebedürftigen Kinder noch auf der onkologischen Station des Uniklinikums statt. Diese ist mit zehn Planbetten ausgestattet, jedoch ist die Anzahl der Erkrankten deutlich höher, sodass die Eltern meist auf sich allein gestellt sind, was die Pflege der Kinder angeht.

Für die Zukunft erhofft sich der Verein, dass sie ein großes Netz aus ehrenamtlichen Mitarbeitern in den verschiedenen Landkreisen aufbauen können. Der Kinderhospizdienst Greifswald soll die betroffenen Kinder auch in Uecker-Randow versorgen. „Es wäre natürlich wichtig, wenn wir uns bis darunter vernetzen könnten“, meint die Vereinsvorsitzende. Erschwert wird die Arbeit dadurch, dass der siebenköpfige Vorstand des Vereins in Vollzeit berufstätig ist.

Bleibt zu hoffen, dass die geplante Umsetzung ein Erfolg wird, so dass betroffene Familien mehr Unterstützung erfahren. Denn „der leuchtende Blick aus Kinderaugen ist, wie das Leuchten eines Leuchtturms. Beide weisen uns den Weg“, so Hans-Georg Abramowski.

Ein Bericht von Sarah Schnieder und Katharina Stegelmann

von moritz.magazin | 03.12.2012

Sich Zeit nehmen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„zu viel Grübeln lässt den Menschen schneller altern“ wurde mir von meinen Eltern als Kind immer erzählt. Manchmal glaube ich heute noch, dass ihre Aussage stimmt. Geht es euch nicht genauso? Der alltägliche Rhythmus hat sich längst wieder in unserem Leben eingenistet. Die eigentlich so ruhige vorlesungsfreie Zeit liegt hinter uns. Unzählige Seiten an Skript, Hausaufgaben und schwere Wälzer warten jeden Tag nur darauf, gelesen zu werden. Aber nicht nur die wollen von uns Beachtung bekommen, sondern auch unsere Freunde und Verwandten. Wenn dazu dann noch sportliche und musische Aktivitäten in unserem Wochenplan sind, reicht es manchmal nicht aus, dass der Tag 24 Stunden hat.

Wie soll man nur all das unterbekommen ohne dabei nicht einen Augenblick für sich selbst zu haben? Irgendwann ist es dann soweit, in einem Raum voller Menschen fühlt man sich alleine und ausgelaugt. Man blendet jeden um sich herum aus und kann nicht mal mehr auf ein Lächeln eines Freundes antworten. Selbst ein wolkenloser Sonnentag scheint plötzlich nur noch aus Grautönen zu bestehen. Aber was kann man in solch einer Situation machen, denn ein Moment der Ruhe zu erwischen, scheint so schwer zu sein? Als wäre es die Lebensaufgabe der Menschheit geworden, die Zauberformel für ein paar Stunden Frieden für die eigene Person zu bekommen. So wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, ist dieser Zauberspruch wohl noch nicht gefunden. Denn schellt nicht irgendwann doch wieder das Telefon oder der Wecker? Wer kann nicht einmal einen Tag ohne einen Gedanken an morgen und die damit verbundene Arbeit verschwenden?

Dabei ist es doch so einfach mal nichts zu tun. Wir müssen es nur wollen. Einen Moment Abstand zur Welt lässt gerne auch mal die Grübchen und Denkerfalten eine Pause machen. Ein paar kleine Momente für uns. Nur einmal die Kopfhörer ins Ohr gesteckt und laut die Musik aufgedreht. Egal ob Heavy Metal oder klassische Musik, jeder kann das passende für sich finden.

Wenn Musik doch nicht so eure erste Wahl ist, dann schnappt euch ein gutes Buch und reist mit den Helden in eine Welt voller Abenteuer. Oder nehmt euch das neue moritz-Heft in die Hand, schnuppert am Geruch von frisch bedrucktem Papier und schmökert in den Seiten; lasst die Seele baumeln und gönnt euch ein paar Minuten der Ruhe.

Corinna Schlun

Das komplette Heft als pdf gibt es hier, einzelne Artikel können wie immer auch online gelesen und kommentiert werden.

von moritz.magazin | 03.12.2012

Nichts kann den Bund zweier treuer Herzen hindern, die wahrhaft gleichgesinnt. Dies beweisen Jahr um Jahr Studenten in Greifswald, die sich neben dem Studium für die Ehe entscheiden. Dann heißt es: verliebte, verlobte, verheiratete Studenten.

Nichts kann den Bund zweier treuer Herzen hindern, die wahrhaft gleichgesinnt. Dies beweisen Jahr um Jahr Studenten in Greifswald, die sich neben dem Studium für die Ehe entscheiden. Dann heißt es: verliebte, verlobte, verheiratete Studenten.

Ewig Dein, ewig mein, ewig uns“, schrieb Ludwig van Beethoven Anfang des 19. Jahrhunderts an seine bis heute unbekannte unsterbliche Geliebte. Im hier und jetzt angekommen, wirken diese Zeilen immer noch. Auf den Punkt gebracht, beschwört er seine unendliche Liebe. Nichts anderes ist die Eheschließung. Einem Partner, der einem ans Herz gewachsen ist, vor Zeugen beteuern, dass man für immer sein Leben mit ihm teilen möchte. In Greifswald tun dies jährlich um die 250 Paare. Die Verliebten werden immer jünger und nicht wenige Studenten wagen den Schritt zur Ehe. „Der Berufsstatus wird nicht mehr überprüft, daher kann ich nicht sagen, wie viele Studenten jährlich bei uns heiraten, aber die meisten Paare sind in den 80ern geboren“, erklärt die Greifswalder Standesbeamte Frau Gohlke. „Jungen Paaren Gottes Segen zuzusprechen ist besonders schön“, findet die Pastorin Beate Mahlburg aus Wieck. In der Backsteinkirche der Gemeinde werden besonders viele Trauungen durchgeführt. Allein in diesem Jahr haben sich hier drei studentische Paare das Ja-Wort gegeben. Eines davon ist das Ehepaar Dirks. Wenn man die beiden Lehramtsstudenten Katharina und Benjamin Tee trinkend in ihrem Wohnzimmer beobachtet, verraten nur die Ringe an ihren Händen und ein liebevoll dekoriertes Regalbrett mit Fotos und Erinnerungen, dass die beiden seit diesem Juni verheiratet sind. Sie sind nicht Mann und Frau, wie sie im Buche stehen und dennoch spürt man eine unglaublich innige Vertrautheit, Freude über das Glück des anderen und die Überzeugung, dass der gegenüber der Richtige ist; Liebe eben.

Auf die Frage warum sie geheiratet haben, gibt es bei den beiden viele Antworten. Die lustigste ist: „Ben hat im Schnick, Schnack, Schnuck verloren.“ Hierzu muss allerdings gesagt werden, dass es bei dem Spiel nur um den verbindlichen Eintrag des Termins beim Standesamt ging und die beiden zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre verlobt waren. Die schönste Antwort ist aber, „weil es sich richtig angefühlt hat.“ Bereits zu diesem Zeitpunkt merkt man wohl, dass es keine großen Unterschiede gibt zwischen studierenden Paaren, die sich trauen und jedem anderen Paar, das den Bund fürs Leben eingeht. Pastorin Mahlburg drückt es so aus: „Ich sehe allgemein, dass Hochzeiten sehr sorgfältig vorbereitet und bedacht werden und alles dafür getan wird, dass der Tag unvergesslich ist, aber das liegt nicht am Alter.“ Das wird wohl auch jeder bestätigen können, der zu der rauschenden Feier der Eheleute Dirks eingeladen war. Insgesamt haben die beiden ein halbes Jahr lang mit Freunden und Verwandten geplant, gebastelt und jede Kleinigkeit liebevoll ausgestaltet. „Wir sind kleine Kontrollfreaks“, muss Katharina sofort zugeben. Doch nicht nur der Wunsch die Hochzeit zu ihrem ganz persönlichen Tag zu machen, hat die beiden dazu bewogen vieles in Eigenregie vorzubereiten.

Beate Mahlburg (44) ist die Pastorin der Kirchengemeinde in Wieck

Das liebe Geld

Ein ganz wichtiger Faktor war die Finanzierung, denn die ist bei einer Hochzeit nicht zu vernachlässigen. „Wir haben vorher eine Kostenplanung aufgestellt, kalkuliert, mit wie viel wir ungefähr rechnen müssen und natürlich auch versucht überall ein wenig zu sparen“, sagt Katharina, als sie den großen Aktenordner mit allen Details für die unromantischen Dinge einer Hochzeit auf den Knien balanciert. Das ist genau der Knackpunkt, der heiraten für Studenten manchmal unmöglich macht, denn Luft und Liebe sorgen leider nicht für Dekoration, Hochzeitskleid und eine wunderbare Feier. Hierfür muss man jeden Monat etwas vom Geld des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) bei Seite legen oder ganz traditionell die Eltern bitten, einzuspringen. Ein nicht zu verachtender Kostenfaktor ist auch die Hochzeitsreise. Ob auf den Bauernhof gleich nebenan oder ganz weit weg, jede Reise verlangt ein gewisses Budget. Antje und Geoffrey Holtmann haben sich vor einem Jahr für die Ehe neben dem Studium entschieden und hatten das Glück, dass ihre Eltern sofort bereit waren einen Großteil der Hochzeit auszurichten. „Sonst hätten wir eine Low-Budget Hochzeit feiern müssen“, gibt Antje zu.

Uni als Ehepaar

Im Gegensatz zu manch anderem Paar haben die beiden sich nicht durch ihre Studienfächer kennengelernt. Zusammengekommen sind sie trotzdem erst, als Geoffrey vor drei Jahren für sein Theologiestudium die Universität in Kiel gegen die Universität in Greifswald eingetauscht hat. Ein Antrag im Schnee und Fackeln auf dem Wall zeigt aber auch bei diesem Paar, dass Studenten in Sachen Liebe auf Romantik und Tradition setzen. Gefeiert wurde zweimal. Mit allen Freunden, die es nicht auf die Gästeliste geschafft haben, nach der standesamtlichen Trauung und im Rittergut Bömitz nach der Zeremonie in der Marienkirche. Für die beiden war der Schritt in die Ehe eine komplette Kehrtwende in ihrer Beziehung. „Da hat sich eine vollkommen andere Welt aufgetan“, erzählt Geoffrey mit ganz verliebten Augen. Das liegt unter anderem daran, dass die gemeinsame Wohnung erst einen Monat vor der Hochzeit bezogen wurde und das glückliche Paar nun seit einem Jahr lernt, wie es ist als Mann und Frau zusammen zu leben.

Geoffrey (25) & Antje (24) Holtmann sind seit einem Jahr verheiratet

Negative Stimmen aus den Familien oder ihrem Freundeskreis gab es bei der Bekanntmachung des bevorstehenden Ereignisses nicht. Sogar das erste Pflichtseminar im neuen Semester durfte Antje mit der Erlaubnis ihres Professors für die Flitterwochen schwänzen. Bei Katharina und Benjamin war das ein wenig anders. Hier gab es anfänglich durchaus Kritik daran, dass das Paar noch während des Studiums überzeugt war „Ja, ich will“ zu sagen. Die Hochzeitsvorbereitungen neben dem Unialltag empfand hingegen keines der Paare als stressig. Die Eheleute Dirks haben sich ganz bewusst dazu entschieden in der Uni nicht als Ehepaar aufzutreten, um auch weiterhin als eigenständige Person wahrgenommen zu werden. „Wir haben so ziemlich alle Seminare und Kurse gemeinsam, da wollen wir einfach nicht, dass man nur noch als Paar gesehen wird“, erklärt Katharina. Nur am Nachnamen merkt man, dass da etwas zusammen gewachsen ist. Auch für Antje war es klar, dass sie ihren Mädchennamen ablegt. Daraufhin wurde sie im neuen Semester auch gleich von einem Dozenten angesprochen, ob sie geheiratet habe. Professoren stellen somit auch kein Problem auf dem Weg zum Altar dar.

Hiobsbotschaften

Die deutschen Scheidungsraten sprechen allerdings gegen die beiden vorgestellten Paare und alle anderen Mutigen. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass 42 Ehen aus dem Jahr 2011 schon im Folgejahr wieder auseinander gegangen sind. Dies ist unter anderen auch der Grund für eine stetig ansteigende Nichtehelichenquote im gesamten Bundesgebiet seit 1946, in den neuen Bundesländern stärker als in den alten. Die Deinstitutionalisierung der Ehe schreitet in der ehemaligen DDR stärker voran. Eine Lockerung der unmittelbaren Verbindung der Vermählung mit Familie, Elternschaft, Sexualität und Zusammenleben in einem gemeinsamen Haushalt hat zu einer Entwicklung vielfältiger Lebensformen und Familienentwicklungen geführt. Man kann also davon ausgehen, dass jede Hochzeit wohl überlegt ist, denn Partnerschaft geht mittlerweile auch anders. So ist es auch bei Studenten; diese sind nach Aussagen von Pastorin Mahlburg keinesfalls unreif in ihrem Entschluss. Geoffrey war sich beispielsweise schon immer im Klaren darüber, dass jede Beziehung dazu dient zu testen, ob die Frau für immer an seine Seite passt und falls ja, dass es dann auch in einer Hochzeit enden soll. Ehekritische Menschen sehen nur die steuerlichen Vorteile in der bestmöglich lebenslangen Bindung an einen anderen Menschen.

Katharinas Erklärung dafür, dass gerade Studenten sich nicht vor den Altar trauen, ist der Gedanke, dass das eigene Leben erst gefestigt sein muss, bevor man sich an jemanden anderen binden kann. Doch bedenkt man, wie häufig sich heutzutage unsere Lebenswelt ändert, dann dürfte man wahrscheinlich nie heiraten. Das wichtige ist die Liebe, die einem ja auch in vielen Momenten Halt spendet, und nicht die berufliche oder finanzielle Sicherheit. Nicht umsonst beschreibt Katharina das neue Gefühl des Verheiratet-Seins als „aufgeräumt“. Alle Ehepartner haben übrigens im Semester der Hochzeit und der Planung ihre Prüfungen bestanden.

Ein Feature von Lisa Klauke-Kerstan; Fotos: Lisa Klauke-Kerstan (Paar & Pastorin), privat (Hochzeitsfotos)

Katharina und Benjamin an ihrem Hochzeitstag.

von moritz.magazin | 03.12.2012

Über 60 Studienfächer, hunderte Lehrveranstaltungen, zig Fachkombinationen – all das muss bei der zeitlichen Abstimmung von Modulen und Veranstaltungen berücksichtigt werden. Meist erfolgreich, aber gelegentlich auch nicht, sehr zum Leidwesen der Studierenden.

Über 60 Studienfächer, hunderte Lehrveranstaltungen, zig Fachkombinationen – all das muss bei der zeitlichen Abstimmung von Modulen und Veranstaltungen berücksichtigt werden. Meist erfolgreich, aber gelegentlich auch nicht, sehr zum Leidwesen der Studierenden.

Semesteranfang, neue Dozenten, neue Lehrveranstaltungen. Rechtzeitig eine Woche vor Semesterbeginn bastelt man sich im Selbstbedienungsportal den eigenen Stundenplan zusammen. Mal eben mit dem Studienverlaufsplan abgeglichen. Oh, da fehlt noch eine Veranstaltung. Fix auf Hinzufügen geklickt, gesichert und entspannt zurückgelehnt. Zur Sicherheit noch mal die Wochenübersicht anzeigen lassen. Montag frei, Dienstag 12 bis 18, Mittwoch 10 bis 12 und 10 bis 14… Halt Stop! Überschneidung? Och neee, nicht schon wieder!

Irgendwie sind sie jedem Studierenden schon mal begegnet: Zwei parallel liegende Lehrveranstaltungen, im schlimmsten Falle beides prüfungsrelevante Pflichtveranstaltungen. Im ersten Moment möchte man sich an den Kopf fassen und fragen: „Ist das denn wirklich so schwer, dafür zu sorgen, dass sich da nix überschneidet?!“ Wenn man kurz nachdenkt, merkt man: Ja, ist es. Immerhin gibt es an der Uni Greifswald an die 60 Studiengänge, nicht mit eingerechnet die vielen Kombinationen der Lehrämter und Zwei-Fach-Bachelor. Jeder Studiengang hat eigene Veranstaltungen, andere werden in Kooperation mit einem oder zwei weiteren Studiengängen abgehalten, Module wie General Studies sind für einen großen Teil der Studierenden Pflicht; und dann gibt es noch Sonderwünsche, Wiederholungstäter und so weiter. Studienkoordinator möchte man da nicht sein.

Bedenkt man die vielen möglichen Kombinationen von Studiengängen, so ist es eigentlich erstaunlich, dass es recht wenige Überschneidungen gibt. Und auch bei diesen versuchen Universität, Dozenten und Studierende flexible Lösungen zu finden. Nein, Zeitumkehrer wie den von Hermine Granger gibt es nicht. Dafür wird zum Beispiel auf moderne Technik gesetzt, um denjenigen, die an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, deren Nacharbeitung zu ermöglich. Das „GrypsCast“-Projekt des Rechenzentrums ist auf Wunsch von Dozenten und Studierenden vor Ort und zeichnet mit Kamera und Mikrophon die Vorlesung auf. Damit wird die Präsentation des Dozenten hinterlegt und online zur Verfügung gestellt. Obwohl sich das Projekt derzeit noch in der Testphase befindet, gab es bereits über 10 000 Zugriffe auf die 160 hochgeladenen Vorträge. Inwiefern sich diese Möglichkeit der Nacharbeitung auf die Anwesenheitsquote in den betreffenden Lehrveranstaltungen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Schiebung!

Der klassische Lösungsansatz ist natürlich die Verschiebung einer der sich überschneidenden Veranstaltungen. Das kann zielführend sein, aber auch nach hinten losgehen, wie der Wirtschaftswissenschaftler Professor Martin Kloyer berichtet: „Im Sommersemester 2012 hatte ich eine SBWL (spezielle Betriebswirtschaftslehre)-Vorlesung zwei Mal, letztendlich auf einen Termin von 20 Uhr – 21.30 Uhr verschoben, mit der Folge, dass dann noch mehr Interessierte verhindert waren als ursprünglich.“ Seitdem sehe er von der nachträglichen Verschiebung von Lehrveranstaltungen ab.

Die Hauptursache für die Überschneidungen ist aus Sicht Kloyers die Heterogenität der Zuhörerschaft, die sich oft aus Studierenden verschiedenster Studiengänge zusammensetzt. Einige Lehrveranstaltungen sind einfach für viele Fachbereiche interessant. Dies führt dazu, dass die Stundenpläne unterschiedlicher Fakultäten koordiniert werden müssen, was wiederum in Koordinationsproblemen resultiert. Auch andere Dozenten, wie der Sozialpsychologe Doktor Edzard Glitsch, benennen die mangelnde Koordination zwischen den Instituten als größtes Problem: „Andere Fächer, die modulartig an unseren Lehrangeboten partizipieren möchten, stimmen sich zeitlich oder organisatorisch nicht auf unsere Zeiten ab.“

Zeiten, die bei der Vorlesung zur Sozialpsychologie genauso schwer zu ändern sind wie bei der parallel liegenden Veranstaltung „Technik des betrieblichen Rechnungswesens“. Die 450 Teilnehmer dieser Veranstaltung werden von einem Lehrbeauftragten betreut, dessen Lehr- auch mit seiner Berufstätigkeit abgestimmt werden muss. So kommt es, dass Studierende im Zwei-Fach-Bachelor Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft jedes Jahr aufs Neue zeitlich herausgefordert werden. Zu ihrem Glück nimmt Glitsch die Dienste des „GrypsCast“-Projekts in Anspruch, so dass Verzögerungen im Studienablauf vermieden werden können.

Dauerhafte Problemlösung möglich?

Genaue Angaben darüber, wie viele Studierende der Universität Greifswald in ihrer Fachkombination von Überschneidungen betroffen sind, gibt es derzeit noch nicht. Allerdings wurden kürzlich im Rahmen einer Umfrage zur Studierbarkeit von der Universität Daten erhoben, welche zurzeit noch ausgewertet werden. Die Ergebnisse wurden am 6. November vorgestellt, ebenso das Projekt interStudies, das die Umfrage erstellt hatte. interStudies wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und hat unter anderem die Verbesserung der Studierbarkeit im fakultätsübergreifenden Bachelor und die sachgemäße Modularisierung des Lehramtsstudiums zum Ziel. Zwar steht das Projekt noch am Anfang, aber das zwölfköpfige Team unter der Leitung von Doktor Andreas Fritsch ist sehr engagiert bei der Arbeit.

Eine Garantie dafür, dass es in Zukunft für einige Studierende nicht zu Überschneidungen von Lehrveranstaltungen kommen wird, kann und wird es nicht geben. Dafür aber das Wissen, dass die Universität und die Dozenten ihr Möglichstes tun, uns einen Abschluss in der Regelstudienzeit zu ermöglichen.

Feature und Foto von Erik Lohmann

von moritz.magazin | 03.12.2012

Das gleich mehrere studentische Clubs und Vereine Schwierigkeiten haben, ist kein Geheimnis mehr. Vor allem schlechte oder gar fehlende Räume machen einen Großteil des Problems aus. Doch wo eins ist, ist auch eine Lösung – oder etwa nicht?

Das gleich mehrere studentische Clubs und Vereine Schwierigkeiten haben, ist kein Geheimnis mehr. Vor allem schlechte oder gar fehlende Räume machen einen Großteil des Problems aus. Doch wo eins ist, ist auch eine Lösung – oder etwa nicht?

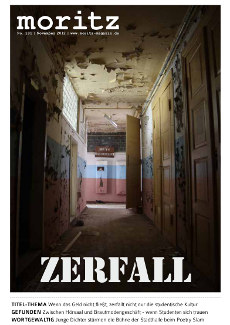

Studentische Kultur beginnt nicht nur bei den Menschen, die sie prägen, sondern auch in den Gebäuden, die sie tragen. Die „Straze“ in der Stralsunder Straße ist hierfür ein hervorragendes Beispiel. Das 1847 erbaute Haus wurde um 1900 zum imposanten Gasthof „Gesellschaftshaus zum Greif“. Das Gebäude ist nicht nur kulturhistorisch sehr kostbar, auch der Gebäudetyp ist in heutiger Zeit nur noch sehr selten vorzufinden. Im Jahr 1924 kaufte die Universität das Haus und benutze es seitdem in unterschiedlicher Weise. Sogar die Mensa war hier kurzzeitig untergebracht. Ab 1926 wurde die „Straze“ sowohl als Instituts-, Wohnungs- und Sporthallengebäude benutzt. 2007 sollte daraus dann ein von Studenten genutztes Medien- und Kulturhaus entstehen. Die studentischen Medien, Radio 98eins, das Studententheater, die Greenpeace Hochschulgruppe und der GrIStuF-Verein hätten die Räumlichkeiten für sich nutzen können. Trotz positiver Modernisierungsuntersuchung entschieden sich Kanzler und Senat dagegen. Im gleichen Jahr schrieb die Universität das Gebäude zum Kauf aus, worauf sich zunächst der Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern meldete, jedoch eine Absage erhielt. Er sei nicht seriös genug. Der Zuschlag ging an die Wohnungsbaugesellschaft „Petruswerk“, welche schlussendlich das Gebäude nicht rettete, sondern einen Antrag auf Abriss stellte. Der Antrag wurde abgelehnt und so verfällt das denkmalgeschützte Haus zunehmend. Die studentische Kultur ist jedoch nicht nur bei der „Straze“ in ihre Schranken gewiesen worden. Aus diesem Grund wurde am 15. Oktober 2012 zur feierlichen Immatrikulation die studentische Kultur vor dem Dom sprichwörtlich zu Grabe getragen. Die dazugehörige Demonstration unter dem Namen „Genug ist Genug!“ erfolgte zwei Tage später, wo rund 400 Studenten anwesend waren. Gründe für die Demonstration waren nicht nur die ungewisse Zukunft der Initiativen; sie forderten gleichzeitig ihr Recht auf finanzielle Unterstützung seitens der Universität ein. Diese hatte unrechtmäßig zu hohe Studiengebühren erhoben. Aufgrund einer Klage war die Universität gezwungen einige Gelder zurückzuerstatten. Der Restbetrag beläuft sich nun auf 250 000 Euro, welche noch verteilt werden müssen. In einem Beschluss vom 16. Oktober 2012 forderte das Studierendenparlament die Universität dazu auf, mit einem Anteil von 100 000 Euro die studentische Kultur und den Hochschulsport zu fördern.

Das Geld wird benötigt, um die baufälligen Kulturvereine wieder auf die Beine zu bringen. Der wohl schwerste Fall zeigt sich hierbei in Hinblick auf die Situation des Club 9 e.V., welcher bis zum 31. Dezember 2012 seine Räume in der Hunnenstraße räumen muss. Passende Ausweichmöglichkeiten wurden den Mitgliedern noch nicht geboten, aber man sollte mit Zuversicht auf eine weitere Gesprächsrunde zur Zukunft des Club 9 blicken. Diese soll in den kommenden Wochen stattfinden, mit Vertretern des Studentenwerks, des Club 9, des Allgemeinen Studierendenausschusses sowie vorrausichtlich auch der neuen Rektorin. Bei dem Studentenclub Geographenkeller e.V. sieht es fast ähnlich aus. Diese müssen zwar nicht ihre Räume verlassen, ihnen fällt aber sprichwörtlich die Decke auf den Kopf, da die Räume eine zu hohe Feuchtigkeit aufweisen und daher der Putz nicht mehr halten will. Soll aus der studentischen Kultur also nun die neue „Straze“ werden? Die neue Rektorin Professor Hannelore Weber erklärt zwar, dass für sie die studentische Kultur sehr wichtig sei, aber ob sie es tatsächlich ist und sich endlich etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Erst am Anfang des kommenden Jahres soll die Aufteilung der Gelder stattfinden.

Ein Bericht von Ulrike Günther & Laura-Ann Schröder; Bild: Anonym

Die Betreuungssituation für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern ist äußert schwierig. Daher entschloss sich Petra Abramowski zur Gründung des Vereins „Kinderhospiz Leuchtturm e.V.“

Die Betreuungssituation für krebskranke Kinder und ihre Angehörigen in Mecklenburg-Vorpommern ist äußert schwierig. Daher entschloss sich Petra Abramowski zur Gründung des Vereins „Kinderhospiz Leuchtturm e.V.“