Was macht mein*e Dozent*in eigentlich sonst so beruflich?

Diese Frage haben wir uns in letzter Zeit in der Redaktion häufiger gestellt.

Als Student*in vergisst man manchmal, dass die Lehre nur einen Aspekt der Uni ausmacht. Und selbst wenn man ahnt, womit sich der*die ein*e oder andere Dozent*in und seine*ihre Arbeitsgruppe in dem eigenen Studienfach beschäftigen, so bleibt es oft bei dieser groben Idee. In den Arbeitsalltag anderer Fakultäten oder sogar Institute erhält man selten einen Einblick.

Wir fragen nicht mehr nur uns:

„Was macht mein*e Dozent*in eigentlich sonst so beruflich?“,

sondern fragen diese einfach selbst.

Als nächstes folgt Prof. Dr. Mareike Fischer aus der Biomathematik.

Foto: Kilian Dorner

Wie erklären Sie fachfremden Personen Ihre Forschung?

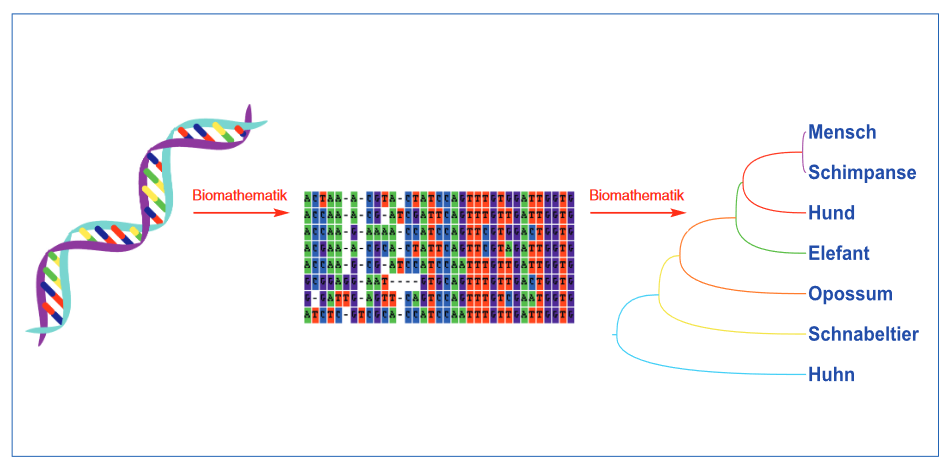

Biomathematik im Allgemeinen beschäftigt sich damit, wie man mit mathematischen Methoden biologische Fragestellungen beantworten kann. In meiner Forschung geht es konkret um mathematische Phylogenetik, also um Evolution und die Rekonstruktion von Verwandtschaftsverhältnissen zwischen verschiedenen Arten. Wenn man zum Beispiel wissen will, wann der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Schimpanse gelebt hat oder wer der nächste Verwandte des Menschen ist, dann braucht man Biomathematik. In der DNA sind solche Informationen nicht direkt enthalten, sondern man muss sie ihr sozusagen mit mathematischen Methoden entlocken. Dies basiert natürlich immer auf mathematischen Modellen, die jeweils für die vorliegenden Daten angepasst werden müssen.

Ich selbst bin in der biomathematischen Grundlagenforschung tätig, d. h. ich beschäftige mich damit, wie diese Modelle aufgebaut sind, wie man sie verbessern kann, und wann welche Methode zur Rekonstruktion von Verwandtschaftsverhältnissen gut funktioniert. Ich beschäftige mich also sehr theoretisch und allgemein mit diesen Aspekten und nicht etwa bezogen auf bestimmte Spezies. Trotzdem arbeite ich auch gerne mit Biologen und Medizinern zusammen und helfe dann dabei, konkrete angewandte Fragen zu beantworten.

Grafik: Prof. Dr. Mareike Fischer

Warum ist das, was Sie forschen so interessant/wichtig?

Ich glaube, es sind im Grunde zwei Aspekte, die die Evolutionsforschung bedeutsam machen. Einerseits ist es eines der Grundbedürfnisse des Menschen zu erfahren, wo wir herkommen. Evolution grundlegend zu verstehen, ist daher aus ähnlichen Gründen spannend und wichtig wie Geschichte, nur eben auf einer größeren Zeitskala.

Auf der anderen Seite führt ein Verständnis von Evolution aber auch zu ganz praktischen Vorteilen. Nur wenn man weiß, wie zum Beispiel die Evolution von Viren funktioniert, die ja generell viel schneller abläuft als bei den Säugetieren, kann man wirksame Impfstoffe, beispielsweise gegen die Grippe, entwickeln.

Welches Forschungsprojekt war Ihr interessantestes?

Das zu beantworten, fällt mir schwer – für mich ist immer dasjenige Forschungsprojekt am spannendsten, mit dem ich mich gerade beschäftige. In letzter Zeit betrifft dies vor allem den Übergang von phylogenetischen Bäumen, mit denen Speziesverwandtschaften traditionell dargestellt werden, zu phylogenetischen Netzwerken, mit denen man beispielsweise die Evolution von Pflanzen und Bakterien viel besser darstellen kann. Phylogenetische Netzwerke sind mathematisch erheblich komplexer als Bäume, weshalb das eine tolle Herausforderung darstellt. Schön daran ist auch, dass viele Ergebnisse aus der klassischen Graphentheorie angewandt werden können, die bislang in der Phylogenetik keine Anwendung fanden, wie etwa sogenannte Hamiltonkreise.

Ansonsten gefallen mir Projekte immer gut, die viel interdisziplinäre Kollaboration ermöglichen – als Biomathematikerin arbeite ich natürlich gerne mit Biologen, Medizinern, Statistikern und Bioinformatikern zusammen. Diese Interdisziplinarität empfinde ich immer als sehr spannend und gewinnbringend.

Wurde schon viel in diesem Forschungsbereich geforscht?

Die Biomathematik insgesamt, und die mathematische Phylogenetik im Speziellen, sind sehr junge Wissenschaften – vor allem im Vergleich zu klassischen mathematischen Gebieten wie etwa Algebra. Dies liegt sicher daran, dass man sich viele Fragen erst stellen konnte, als die DNA-Struktur bekannt war und zahlreiche DNA-Daten vorlagen. Erst dann hat sich die mathematische Phylogenetik entwickelt, um diese Fragen zu beantworten. Trotzdem gehen erste wichtige Artikel aus meinem Forschungsgebiet auf Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre zurück. Im Vergleich zum Satz des Pythagoras, der anscheinend schon im antiken Babylon bekannt war, ist die mathematische Phylogenetik somit definitiv ein recht junges Forschungsgebiet. Das ist auch besonders schön für motivierte Studierende und Doktoranden/innen, da viele Fragen noch offen sind – darunter auch einige, die vielleicht gar nicht so schwer zu beantworten, aber eben noch unerforscht sind. Daher kann man es schaffen, recht schnell erste eigene Forschungsbeiträge zu leisten.

Können Sie ihre Forschung in die Lehre einfließen lassen?

Auf jeden Fall! Gerade in Greifswald ist das für mich überhaupt kein Problem, da wir ja die einzige Universität in Deutschland sind, die einen Bachelor in Biomathematik anbietet. Als Masterstudiengang gibt es eine Handvoll ähnlicher Angebote auch anderswo, aber die Spezialisierung auf dieses spannende Themengebiet von Anfang an ist nur bei uns möglich (sowie bei einer FH in Rheinland-Pfalz, aber bei keiner weiteren Universität). Das Schöne an diesem Studiengang ist ja gerade, dass er nicht nur Mathematik- und Biologiekenntnisse vermittelt, sondern gerade auch die Verbindung dieser beiden Fächer. Unsere Studierenden wollen lernen, wie man mit mathematischen Methoden biologische Fragen beantworten kann, und das ist natürlich genau das, an dem ich forsche und was ich auch mit großer Freude vermittele. Die Stimmung in den biomathematischen Vorlesungen ist daher für Studierende und für mich gleichermaßen motivierend, weil wir uns mit Themen befassen dürfen, die wir alle spannend finden.

Was hat Sie dazu bewogen in diese Forschungsrichtung zu gehen?

Das ist eine schwierige Frage, weil man natürlich nicht alle Forschungsrichtungen anschauen und sich dann entscheiden kann. So ist auch immer ein bisschen Zufall dabei. Für mich als Mathematikerin muss Mathematik nicht unbedingt eine Anwendung haben – das „l’art pour l’art“-Prinzip darf die Mathematik für sich auch in Anspruch nehmen, weil sie weit mehr ist als nur eine Hilfswissenschaft. Und selbst wenn man Mathematik nur macht, weil sie schön ist, findet sie doch oft Jahrhunderte später eine Anwendung, wie etwa die Primzahlforschung, auf der heute die Computerkryptographie basiert.

Obwohl ich also die Mathematik aufgrund ihrer Schönheit toll finde und nicht nur aufgrund ihrer Verwendbarkeit zum Lösen angewandter Probleme, habe ich mich auch immer für Anwendungen begeistert. Es ist sehr erfüllend, Methoden zu entwickeln, die dann verwendet werden können, um aktuelle Forschungsfragen aus anderen Bereichen, wie etwa der Biologie, zu beantworten. Irgendwann im Verlauf meines Studiums habe ich für mich entschieden, dass ich meine Doktorarbeit an der Schnittstelle von Theorie und Anwendung schreiben will. Dabei war mir aber wichtig, dass die Anwendung eine ist, die ich spannend finde, und dass die Mathematik dahinter möglichst vielseitig ist. So bin ich letztlich auf die mathematische Phylogenetik gestoßen, und das war ein großer Glücksgriff – ich habe diese Entscheidung noch an keinem einzigen Tag bereut. Evolution ist ein spannendes biologisches Forschungsgebiet, und mathematisch hat die Phylogenetik eine sehr weite Spannbreite – von Algebra über Kombinatorik bis hin zur Wahrscheinlichkeitstheorie wird alles gebraucht. Es wird also nie langweilig.

Trackbacks/Pingbacks