von Tjorven Hinzke | 27.06.2010

Das Greifswalder Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) konnte sich vor kurzem bei zwei wichtigen Preisverleihungen ganz vorn positionieren.

Der jährlich vergebene renommierte Hannes Alfvén-Preis wurde dem am IPP arbeitendem Wissenschaftler Professor Jürgen Nührenberg gemeinsam mit seinem Kollegen Professor Alan Boozer von der Columbia Universität verliehen.

Bereits bei der vor kurzem erfolgten Preisübergabe des VentureCups wurden Wissenschaftler des IPP für die Entwicklung eines hochempfindlichen Lecksuchverfahrens mit dem 1. Preis in der Kategorie „Gründerteam“ ausgezeichnet.

Der nach einem schwedischen Physiker Hannes-Alfvén-Preis ist die höchste Auszeichnung der Europäischen Physikalischen Gesellschaft für Plasmaphysiker und mit 8000€ dotiert.

Auszeichnung für Verbesserung des Stellerator-Prinzips des Kernfusionsreaktors

![w7x_spule [1600x1200]](http://webmoritz.de/wp-content/uploads/2010/06/w7x_spule-1600x1200-187x250.jpg)

Eine der Magnetspulen des Wendelstein 7-X

Bei der Kernfusion geht es darum, nach dem Vorbild der Sonne aus der Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium Energie zu gewinnen. Dabei wird das ionisierte Wasserstoffgas (ein sogenanntes Plasma) auf etwa 100 Millionen Grad Celsius erhitzt und innerhalb eines durch supraleitende Spulen erzeugten Magnetfelds eingeschlossen.

Der Stellarator ist einer von zwei für zukünftige Kernfusionskraftwerke erforschten Bautypen. Mit ihm soll ein dreißigminütiger Dauerbetrieb möglich sein. Reaktoren des zweiten, sogenannten Tokamak-Typs können hingegen nur pulsweise gefahren werden. Während die Magnetspulen des Tokamak kreisförmig sind, besitzen die der Stellaratoren einen wesentlich komplexeren Aufbau.

Dabei wird das Plasma bei Tokamak-Reaktoren besser eingeschlossen als bei den „klassischen“, bis etwa 1980 erforschten Stellaratoren. Insbesondere sich sehr schnell bewegende Teilchen bereiten hier Probleme. Sie entweichen aus dem Magnetfeld und stehen somit mitsamt ihrer Energie nicht mehr für die Fusion zur Verfügung. Erst mit den Großrechnern der 1980er Jahre war es möglich, Lösungen für dieses Problem zu erarbeiten.

Professor Nührenberg und Professor Boozer ist es gelungen, Bauweisen zu finden, bei denen auch Stellaratoren gute Einschlusseigenschaften besitzen. Dabei leistete Professor Boozer die Formulierung der zugrundeliegenden Bedingungen, die einen guten Einschluss gewähren. Professor Nührenberg wies nach, wie diese realisiert werden können.

„Ultra-Schnüffler-Testgas-Verfahren“ findet minimale Lecks

Die Preisverleihung fand am 23. Juni in Dublin statt.

Das Gründerteam (von links): Robert Brockmann, Johannes Peter Kallmeyer, Mirko Marquardt und Mentor Dr. Hans-Stephan Bosch (Foto: Dr. Wolfgang Schielke)

Auch das Projekt des Gründerteams um Robert-Josef Brockmann stellt sich in den Dienst des Wendelstein 7-X. Mit dem„Ultra-Schnüffler-Testgas-Verfahren“ lassen sich selbst minimale Lecks finden. Das Verfahren ermöglicht eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis gegenüber früheren Prozeduren und ist zudem genauer. Mit ihm kann nicht nur die Dichthaltung der Wendelstein-Bauteile überprüft werden, auch ein größeres industrielles Einsatzgebiet ist denkbar. „Das Preisgeld und auch der Gewinn aus der Erfindung werden zunächst einmal in das Patentverfahren fließen“, so Robert Brockmann. „Anschließend möchte ich den Weg in die Selbstständigkeit gehen. So bin ich doch wesentlich freier insbesondere in ökonomischen Entscheidungen als in einem Forschungsinstitut“. Derzeit sei die Gründung seiner Firma „Lambda Leak Testing“ in Vorbereitung.

Der VentureCup-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Er wird seit 2002 jährlich vom Land Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt. Das Team aus Greifswald wurde zusammen mit den anderen Wissenschaftlern, darunter der Diplom-Physiker Stephan Block aus Greifswald, am 7. Mai ausgezeichnet.

Bilder:

Magnetspule – zur Verfügung gestellt vom IPP (keine CC-Lizenz)

Gründerteam – zur Verfügung gestellt von Robert Brockmann (keine CC-Lizenz)

von Tjorven Hinzke | 18.06.2010

Uns Studenten interessiert an der Universität in erster Linie meist die Lehre, doch natürlich wird hier in Greifswald auch geforscht. In der Serie “Nachgeforscht” wollen wir einzelne Projekte und die Menschen dahinter vorstellen.

Im März und April diesen Jahres unternahmen Geologen aus Kiel, Hannover und Greifswald eine Forschungsreise in die Karibik zur Untersuchung der lokalen plattentektonischen Entwicklungsgeschichte.

Professor Meschede unterhielt sich mit dem webMoritz über den Verlauf und die Ergebnisse der Expedition.

webMoritz: Herr Professor Meschede, Sie haben jetzt eine längere Forschungsreise hinter sich. Mit welchen Zielsetzungen sind Sie in diese gestartet?

![IMG_0738 [1600x1200]](http://webmoritz.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0738-1600x1200-250x166.jpg)

Prof. Meschede

Prof. Meschede: Es handelt sich um ein Projekt aus der reinen Grundlagenforschung. Uns interessiert die Geschichte der Karibik im plattentektonischen Sinne. Das heißt, dass wir uns mit sehr großen Zeitabschnitten beschäftigen – Millionen, Zehnermillionen, Hundertermillionen Jahre.

webMoritz: Solch ein Unternehmen benötigt sicher einige Vorbereitungen. Wie laufen diese denn in etwa ab?

Prof. Meschede: Es ist schon ein ziemlich großes Unterfangen, insgesamt hat die Reise inklusive Vor- und Nachbereitung fast sieben Wochen gedauert. Dahinter steht einiger logistischer Aufwand. Insofern kooperieren wir als relativ kleines Institut mit dem Institut für Meereswissenschaften – GEOMAR an der Universität Kiel und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover.

Zur Vorbereitung wurde vor etwa zwei Jahren ein Antrag an das Bundesministerium gestellt, dem die Vergabe von Schiffszeit auf dem Forschungsschiff „Meteor“ obliegt.

Für die auf dem Schiff anfallenden Arbeiten wurden Arbeitsgruppen gebildet. Im Wesentlichen kümmerten diese sich auf der einen Seite um die Betreuung der Messinstrumente und auf der anderen um die Aufbereitung des Gesteinsmaterials. Hierbei waren auch studentische Hilfskräfte beteiligt. Insgesamt waren wir etwa sechs bis sieben „senior scientists“ und zehn bis zwölf studentische Hilfskräfte.

WebMoritz: Während dieser Reise wurde vorwiegend Forschungsarbeit geleistet. Könnten Sie grob den Verlauf Ihrer Expedition umreißen?

Prof. Meschede: Die Fahrt selbst verlief zweigeteilt. Gestartet sind wir im ersten Fahrtabschnitt von Trinidad-Tobago, Port of Spain. Unser Untersuchungsgebiet lag fast genau, wenn man es so sagen will, in der Mitte der Karibik

Der ROV 6000

Am Anfang hatten wir den Tauchroboter „ROV Kiel 6000“ dabei. Die „6000“ bezieht sich einfach darauf, dass er maximal 6000 Meter tief tauchen kann. Hier war auch das ROV-Team dabei – sechs Leute, die nur zur Bedienung des Gerätes an Bord sind.

Schließlich ist so ein Roboter zum Einen ein High-Tech-Gerät, zum Anderen muss er aber auch sehr robust sein. Neben dem reinen Gewicht des Wassers wirkt ja das Salzwasser auf ihn ein, das ungeheuer aggressiv sein kann.

Zwischenstation haben wir in Curacao gemacht, um den Tauchroboter gegen die Dredge auszutauschen.

Die Dredge ist sehr viel einfacher gestrickt, dadurch aber auch schneller einsetzbar und um einiges preiswerter. Im Grunde genommen ist es ein riesiger Stahlkorb mit großen stählernen Zacken daran, der an einem immerhin mehrere Kilometer langen Stahlseil über den Meeresboden gezogen wird. Das, was sich in dem Korb ansammelt, wird raufgezogen, und dann hofft man eben, dass die Gesteine dabei sind, mit denen man etwas anfangen möchte.

Neben der Entnahme von Proben haben wir auch Messungen durchgeführt, insbesondere geomagnetische, aus denen man auch etwas über den Untergrund ableiten kann.

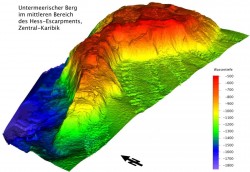

Probennahme

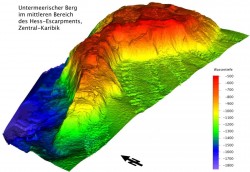

Dann haben wir – wofür unter anderem ich im Wesentlichen zuständig war – uns mit Fächerecholotmessungen auseinandergesetzt. Bei dieser Methode der Bathymetrie, also der Vermessung des Meeresbodens, wird nicht wie bei einem „normalen“ Echolot ein einzelner Strahl in die Tiefe geschickt, sondern ein ganzer Fächer. Damit kann dann eine Fläche auskartiert werden. Dies ist die einzige Methode, wirklich genau die Tiefe des Meeresbodens zu bestimmen. Dabei wiederum haben wir unter anderem unterseeische Berge gefunden, die vorher noch gar nicht bekannt waren.

webMoritz: In den Medien war von „versunkenen Inseln“ die Rede. Waren diese denn auch Ziel Ihrer Arbeit und was können Sie zu ihnen sagen?

Prof. Meschede: Wir wissen, dass in der Karibik eine sogenannte „große Basaltprovinz“ existiert. Das ist ein Gebiet von der Größe etwa der halben Bundesrepublik. Etwa ein Drittel bis die Hälfte der Karibik ist mit einer sehr dicken Lage aus Basalt, also vulkanischem Gestein, bedeckt. Dieses hat sich submarin in geologisch sehr kurzer Zeit, etwa in ein bis fünf Millionen Jahren, zu teilweise mehrere Kilometer mächtigen Basaltlagen aufgeschichtet. In der Karibik sind diese Lagen mindestens zwei, vielleicht auch drei, an manchen Stellen vier Kilometer mächtig.

Über dieses „Basaltereignis“ wollten wir nähere Informationen bekommen. Daher sind wir mit dem ROV getaucht und haben an Aufschlüssen, also an Stellen, wo das Gestein offen zutage tritt, gezielt Proben entnommen.

Im zweiten Abschnitt haben wir dies in ähnlicher Form mit den Dredgen gemacht.

"Versunkene Insel" im Relief des Meeresbodens

Zusätzlich zu den basaltischen Proben haben wir mit der Dredge für uns überraschende Funde an die Oberfläche gebracht. Wir haben Material gefunden, das uns klar sagt, dass es in Flachwasserbedingungen, in maximal zehn Meter Tiefe, gebildet wurde. Heute liegt es aber in achthundert, tausend und mehr Metern Wassertiefe. Das sind die „versunkenen Inseln“. Offenkundig sind diese nach dem basaltischen Ereignis gebildet worden, da sie, wie man in den bathymetrischen Untersuchungen gesehen hat, als Bergstrukturen auf der Basaltplatte sitzen. Das sieht dann aus wie abgesunkene Korallenriffe. Das ist unsere Arbeitshypothese.

Wir können zwar noch nicht sagen, wann genau, vielleicht vor 40, 50 oder auch 60 Millionen Jahren, aber wir wissen auf jeden Fall, dass etwas abgesunken ist. Das ist ein Fakt, der zwar nicht vollkommen überraschend kam, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er sich uns so deutlich vor Augen führt. Das ist ein für uns sehr schönes Ergebnis.

Über die basaltischen Proben kann man bis jetzt noch nichts sagen, die Laboruntersuchungen können bis zu zwei Jahren dauern. Diese zum Teil recht komplizierten Messungen wie die Altersdatierung werden vorwiegend in Kiel durchgeführt.

Wir hier beschäftigen uns eher mit der Bathymetrie und den morphologischen Untersuchungen.

webMoritz: Haben Sie sich die Karibik aus einem bestimmten Grund für Ihre Forschungen ausgesucht?

Prof. Meschede: Die Karibik gehört zu einem der tektonisch komplexesten Gebiete der Erde. Sie ist ein regelrechtes Puzzle.

Auch heute ist sie offenkundig geologisch noch aktiv. Ich bin seit vielen Jahren, genau gesagt seit 1986, in dieser Gegend tätig.

Als ich meine Assistentenstelle antrat, hat mein damaliger Chef schon in der Karibik gearbeitet und dort ein Projekt aufgebaut. Das habe ich dann weitergetrieben und neue Projekte auf den Weg gebracht – und irgendwann gilt man dann als „Karibikspezialist“.

Dabei habe ich auch schon sehr viele Arbeiten zur Plattentektonik gemacht, vorwiegend an Land, aber auch auf Forschungsschiffen. Für mich ist also die Gegend schon sehr bekannt.

Zur plattentektonischen Entwicklung gibt es jetzt verschiedene Grundmodelle. Die einen sehen die Entstehung der Karibik auf der Pazifikseite, und die Karibik ist in die heutige Position quasi „hineingefahren“.

Und die andere Gruppe, zu der ich mich zähle, sagt, dass sie eher in Situ entstanden ist, also in der Nähe ihrer

Das Forschungsschiff Meteor

heutigen Lokalisation, wobei auch hier eine starke Lateralverschiebung auf jeden Fall dabei wäre.

Aus jeder der beiden Gruppen waren Leute an Bord. Wir hatten viele kompetente Leute an Bord, was einen sehr anregenden Gedankenaustausch beförderte.

Wir hoffen, mit unserer Arbeit der Diskussion einen großen Beitrag liefern zu können.

webMoritz: Vielen Dank für das Gespräch.

Fotos:

Forschungsschiff Meteor, Probennahme, ROV 6000, Relief des Meeresbodens: zur Verfügung gestellt von Prof. Meschede

Prof.Meschede: Tjorven Hinzke

von Tjorven Hinzke | 01.06.2010

Uns Studenten interessiert an der Universität in erster Linie meist die Lehre, doch natürlich wird hier in Greifswald auch geforscht. In der Serie “Nachgeforscht” stellen wir einzelne Projekte vor.

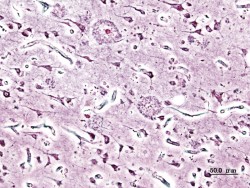

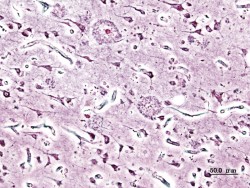

Greifswalder Forschern der Arbeitsgruppe Neuropathologie ist der Nachweis gelungen, dass Transportproteine im Gehirn sogenannte senile Plaques beeinflussen könnten. Das sind Ablagerungen im Gehirn, die als eine Ursache der Alzheimer-Erkrankung angesehen werden.

Dr. Silke Vogelgesang, Leiterin der Arbeitsgruppe, unterhielt sich mit dem webMoritz über ihre Forschungen und deren Ergebnisse.

webMoritz: Frau Dr. Vogelgesang, könnten Sie die Grundlagen Ihrer Forschung einmal umreißen?

Dr. Vogelgesang: Wir haben uns mit den der sporadischen Alzheimer-Krankheit zugrundeliegenden Vorgängen beschäftigt. Der sogenannte sporadische Morbus [Fachbegriff für Krankheit, Anm. d. Red.] Alzheimer ist die häufigere Form dieser Krankheit. Er tritt vorwiegend bei älteren Menschen auf und wird nicht durch bestimmte Genmutationen hervorgerufen. Bei der Alzheimer-Krankheit kommt es zu Ablagerungen des Proteins beta-Amyloid im Gehirn. Dieses bewirkt dann die Vorgänge, die die Nervenzellen absterben lassen.

Feingeweblicher Schnitt mit Alzheimer-Plaques

Das beta-Amyloid entsteht aus dem Amyloid-Precurser-Protein, einem durch die Zellmembranen hindurchreichenden Protein im Gehirn. Aus diesem Vorläuferprotein werden durch zwei Enzyme bestimmte Areale herausgetrennt. Das entstehende Bruchstück ist das beta-Amyloid. Zunächst liegt es frei vor, bildet dann aber Aggreagte und ist somit auch nicht mehr löslich.

Als gefährlich angesehen wird das beta-Amyloid in seiner nichtaggregierten Form. Nach der sogenannten Amyloid-Kaskaden-Hypothese geht man davon aus, dass zuviel vom beta-Amyloid gebildet und nicht genügend abgebaut wird. Dies liegt der sporadischen Alzheimer-Krankheit zugrunde.

Die Ablagerungen beginnen vor allem im Temporallappen und im Hippocampus. Da diese Bereiche auch für Gedächtnisleistungen verantwortlich sind, leidet das Erinnerungsvermögen bei Alzheimer-Patienten. Der Abtransport des Amyloids wird normalerweise über Transportproteine bewerkstelligt, die sich in der Blut-Hirn-Schranke befinden. (mehr …)

von Tjorven Hinzke | 31.03.2010

Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Lubmin ist trotz des Rückzugs des dänischen Investors Dong Energy am 11. Dezember 2009 und des darauffolgenden Jubels der Kraftwerksgegner noch nicht zu Grabe getragen.

Wie in den letzten Wochen mehrfach den Medien zu entnehmen war, läuft das Genehmigungsverfahren weiter. In einer Pressemitteilung von Dong Energy heißt es: „Während dieser Phase beabsichtigt die Projektgesellschaft, keine Schritte zu unternehmen, die der Realisierung des Kraftwerksprojekts entgegenstehen. Insbesondere werden die gestellten Genehmigungsanträge nicht zurückgezogen“.

Die Projektgesellschaft gibt es nach wie vor.

Die Projektgesellschaft Kraftwerke Greifswald, an der Dong Energy 74,9 Prozent der Anteile hielt, die Frankfurter Aktiengesellschaft WV Energie das restliche Viertel, sucht aktiv nach weiteren Investoren. Äußern will man sich dazu aber derzeit nicht: Ein Sprecher der WV Energie, auf deren Website das Projekt noch in der alten Form mit DONG als Hauptbeteiligtem zu finden ist, teilte mit, es würden aufgrund des noch laufenden Ausstiegsverfahrens derzeit keine Auskünfte an die Medien gegeben. (mehr …)

von Tjorven Hinzke | 16.02.2010

Uns Studenten interessiert an der Universität in erster Linie meist die Lehre, doch natürlich wird hier in Greifswald auch geforscht. In der Serie “Nachgeforscht” wollen wir einzelne Projekte vorstellen.

Greifswalder Forschern ist in den letzten Wochen ein Durchbruch zur Erhöhung der Sicherheit von Bluttransfusionen gelungen.

Die Arbeitsgruppen Transfusionsmedizin unter Leitung von Prof. Andreas Greinacher, die Funktionelle Genomforschung mit Prof. Uwe Völker sowie die Arbeitsgruppe Leukozytenimmunologie des DRK-Blutspendedienstes West in Hagen (Nordrhein-Westfalen) unter der Leitung von Prof. Jürgen Bux und Dr. Angelika Reil haben ein vorher unbekanntes Protein auf weißen Blutzellen isoliert, welches zusammen mit den entsprechenden Antikörpern für die transfusionsinduzierte Lungeninsuffizienz (TRALI), eine der häufigsten Komplikationen bei der Übertragung von Spenderblut, verantwortlich ist.

Professor Greinacher unterhielt sich mit dem webMoritz über diese Forschung und ihre Ergebnisse.

webMoritz: Herr Professor Greinacher, wie steht es momentan mit Ihrer Forschung zur TRALI-Reaktion?

Prof. Greinacher: Ich komme gerade aus dem Labor. Die ersten Tests funktionieren jetzt – und wir haben sofort eine Spenderin mit diesen Antikörpern gefunden.

webMoritz: Kann das Blut dennoch verwendet werden?

Prof. Greinacher: Nein, sämtliche Blutprodukte dieser Spenderin sind gesperrt, das Blut wird gar nicht ausgegeben. Der Spenderin wird dann mitgeteilt, dass sie zukünftig nicht mehr Blut spenden darf.

webMoritz: Worauf beruht diese Unverträglichkeit des Spenderblutes mit dem des Empfängers?

Professor Andreas Greinacher forschte seit mehr als drei Jahren an dem Phänomen

Prof. Greinacher: Sie kennen doch aus dem Biologieunterricht noch die Rhesus-Unverträglichkeit.

Die menschlichen Blutzellen haben nicht nur die A, B-, 0- und Rhesus-Eigenschaften auf ihrer Oberfläche, sondern noch ganz viele andere. Diese Eigenschaften oder Blutgruppen liegen auf Proteinen oder auf Zuckerstrukturen. Wird nun Blut auf einen anderen Menschen übertragen, werden die unterschiedlichen Strukturen der Blutgruppen vom Immunsystem des Blutempfängers eines anderen Menschen als jeweils fremd erkannt und das Immunsystem beginnt, Antikörper zu produzieren.

Die häufgsten Situationen, in denen es zur Übertragung von Blut zwischen verschiedenen Menschen kommt, sind zum einen die Bluttransfusion, zum anderen die Schwangerschaft, in der geringe Mengen Blut des Kindes an die Mutter übertragen werden, etwa wenn während der Geburt kleinere Risse in der Plazenta entstehen. Dann kommt es zu Abwehrreaktionen. Und diese machen dann krank.

Wird nun Blut auf einen anderen Menschen übertragen, kann das dazu führen, das dieser Antikörper produziert. Dann kann das Immunsystem etwa der schwangeren Frau gegen Blutgruppen auf der Oberfläche der Blutzellen des Kindes, die die Mutter selbst nicht hat, Antikörper ausbilden.

Wir haben uns jetzt mit einer ganz wichtigen dieser Blutgruppen beschäftigt, die sich auf den weißen Blutkörperchen (Leukozyten), genauer auf den neutrophilen Granulozyten befindet. Diese hier lokalisierten Antigene nennen sich dementsprechend Humane Nneutrophile Antigene (HNA). Sie sind der Reihe nach durchnummeriert – das die TRALI-Reaktion betreffende Antigen heißt HNA-3a.

webMoritz: Es gab ja bereits vorher Forschungen zu dieser Reaktion, wie sahen denn deren Ergebnisse aus?

Prof. Greinacher: Man hat die ersten Beobachtungen dieser Antigene dahingehend gemacht, dass zum Einen die Neugeborenen einiger Frauen, welche schon mehrere Schwangerschaften hatten, bei der Geburt nur sehr wenigen Granulozyten besaßen, und zum Anderen das Blut insbesondere von Frauen mit mehreren Schwangerschaften eine akute Erkrankung beim Blutempfänger verursacht.

Bereits vor 50 Jahren wurden dann die weißen Blutkörperchen des Patienten isoliert und mit dem gespendeten Plasma von Blutspendern zusammen inkubiert. Dann konnte man unter dem Mikroskop beobachten, wie das Plasma die Blutzellen verklumpt. Bringt man solches Plasma nun mit den Granulozyten verschiedener Individuen zusammen, sieht man, das es bei einigen zu ganz starkem Verklumpen kommt, bei anderen kaum und bei einigen gar nicht.

Dies zeigt, dass hier eine Eigenschaft vorliegt, die von ersteren homozygot, von zweiteren heterozygot und von letzteren negativ homozygot ausgebildet wird.

Forschung scheiterte bis vor kurzem an technischem Problem

webMoritz: Was passiert denn im Körper des Blut-Empfängers bei der TRALI-Reaktion?

Prof. Greinacher: Mittlerweile ist die transfusionsinduzierte akute Lungeninsuffizienz eines der häufigsten gravierenden Probleme der Bluttransfusion. Andere Komplikationen, vor allem die Übertragung von HIV und Hepatitis B und C mit Spenderblut wurden gelöst; es gibt hier sehr sensitive automatisierte Tests für das Spenderblut, mit denen Blutspender, die das Virus in sich tragen, identifiziert werden können. Dann wird deren Blut nicht mehr für Patienten verwendet.

Die gravierenden Risiken der Bluttransfusion haben heute vor allem zwei Ursachen. Zum Einen kommt es zu menschlichem Versagen. Wenn der Patient verwechselt wird und Blut der falschen Blutgruppe bekommt, wird es natürlich schwerwiegende Probleme geben. Zum Anderen wird der Prozess zwar richtig durchgeführt, es kommt aber dennoch zu gravierenden Problemen mit der Lunge, der Atmung. Dies ist dann TRALI. Hierbei werden Antikörper gegen Blutgruppen auf den neutrophilen Granulozyten mit der Blutkonserve auf den Patienten übertragen.

Im Körper des Blutempfängers verklumpen die Antikörper aus dem Spenderblut die Granulozyten des Patienten. Diese Aggregate passen dann nicht mehr durch die feinen Lungengefäße, sie bleiben wie in einem Fischernetz hängen. Und da das gesamte Blut durch die Lunge geführt werden muss und hier schon von vornherein besonders viele Granulozyten vorhanden sind, um eingeatmete Keime abtöten zu können, enstehen in der Lunge besonders viele dieser Aggregate.

Eines der häufigsten Folgeprobleme von Bluttransfusionen kann durch die Greifswalder Forscher künftig bekämpft werden.

Die Granulozyten werden durch die Antikörper zudem aktiviert und veranlasst, Stoffe abzugeben, die sonst der Keimbekämpfung dienen. Im Prinzip ist es genau die gleiche Reaktion, die auftritt, wenn man sich einen Splitter in den Finger reißt – nach einigen Stunden schwillt der Finger an und pocht. Auch diese Entzündungsreaktion wird vermittelt durch die Substanzen, die die weißen Blutkörperchen freisetzen. Bei TRALI passiert genau diese Entzündungsreaktion dann großflächig in der Lunge. Durch das „Anschwellen“ funktioniert dann der Sauerstoffaustausch nicht mehr.

webMoritz: Die auslösenden Antikörper sind bereits länger bekannt. Warum wird nicht auf diese getestet?

Prof. Greinacher: Der Test auf die TRALI-auslösenden Antikörper ist ausgesprochen aufwändig. Man muss dafür die Granulozyten frisch extrahieren, diese dann mit dem Blut des Blutspenders inkubieren und lange Zeit unter dem Mikroskop beobachten, um zu sehen, ob das Plasma des Spenders die Granulozyten aggregiert. Und diese Untersuchungen müssen vier Stunde nach Entnahme der Granulozyten abgeschlossen sein. Das ist natürlich nicht für jede der jährlich vier Millionen Blutspenden in Deutschland möglich.

Sehr viel einfacher wird es, wenn man weiß, woran genau an der Oberfläche der Granulozyten die Antikörper binden – schließlich gibt es hunderte bis tausende verschiedene Proteine auf dieser Zelloberfläche. Dann kann man dieses Protein alleine in einem Testsystem einsetzen.

Nachdem wir das Protein, das die HNA-3a Blutgruppe trägt, identifiziert haben, wissen wir jetzt auch, warum es so schwer war, dieses Protein zu finden. Es ist wie ein Gartenzaun mehrmals durch die Zellmembran geschlungen. Wenn man ein solches Protein aus der Membran lösen will, muss man es an allen Membranbindungsstellen aus der Zellwand lösen. Das führt aber dazu, dass die gesamte Struktur des Proteins in sich zusammenbricht. Der Antikörper erkennt eine ganz bestimmte Stelle an dem Protein – wenn dies aber durch das Herauslösen aus der „Aufhängung“ in sich zusammenfällt, verändert sich auch diese ganz spezielle Struktur und der Antikörper bindet nicht mehr. An diesem primär technischen Problem ist die Aufklärung der Struktur des HNA-3a Antigens die letzten 50 Jahre gescheitert.

webMoritz: Dieses Problem haben Sie ja gelöst, könnten Sie kurz erklären, auf welche Weise?

Prof. Greinacher: Wir haben Magnetpartikel genommen, und an diese Magnetpartikel einen Antikörper geheftet und an diesen wiederum den HNA-3a-Antikörper gebunden. Dieses Konstrukt haben wir dann mit Granulozyten inkubiert. Die menschlichen HNA-3a Antikörper binden sich dann wie vorher auch an die entsprechenden Proteinstrukturen, allerdings hängt jetzt an den Antikörpern noch der Magnetpartikel.

Dann haben wir die Zellwand der Granulozyten aufgelöst und mithilfe eines großen Magneten die Magnetpartikel mit den daran hängenden Antikörpern herausgezogen. An den HNA-3a-Antikörpern waren jetzt noch Reste des Proteins gebunden. Diese Proteine haben wir dann mit dem Verdauungsenzym Trypsin von den Antikörpern abgelöst und mithilfe eines Massenspektrometers untersucht.

Wir haben in etwa einen Liter Plasma mit diesen Antikörpern gebraucht und Mengen an Granulozyten, um minimalste Mengen des Proteins isolieren zu können. Nachdem wir die Aminosäure-Abfolge in den Fragmenten durch die Untersuchung im Massenspektrometer identifiziert hatten, konnten wir auf die DNA Struktur zurück schließen, die diese Aminosäure-Sequenz kodiert. Nachdem uns dies bei mehreren Fragmenten gelungen war, hatten wir sozusagen einen „Fingerabdruck“ bestimmter DNA-Sequenzen. Dann haben wir über die Datenbanken des humanen Genomprojektes aus diesen Sequenzen auf das Protein zurück geschlossen und das Protein als Cholin-Transporter-Like Protein 2 identifiziert.

Bis hierhin hat es etwa drei Jahre gedauert. Dann haben wir die DNA-Sequenz dieses Proteins bei Menschen untersucht, deren Granulozyten entweder stark oder gar nicht mit dem HNA-3a Antikörper reagieren. Dabei fand sich dann ein einzelner Unterschied in einer Nukleotid zwischen diesen verschiedenen Individuen. Durch diese Änderung im Genom wird eine Aminosäure im Protein ausgetauscht und dies bestimmt, ob ein Mensch die Blutgruppe HNA-3a oder HNA-3b auf seinen Granulozyten trägt.

Stärke der Greifswalder Universität: Der Schulterschluss zwischen den Fakultäten

webMoritz: Auch an anderen Stellen wurde zu dem Problem geforscht. Gibt es einen besonderen Grund, dass gerade Ihre Greifswalder Gruppe Erfolg hatte?

Das Greifswalder Klinikum am Beitz-Platz

Prof. Greinacher: Diese Universität hat im Vergleich zu anderen Universitäten die Besonderheit hat, dass verschiedene Arbeitsgruppen auch aus unterschiedlichen Fakultäten eng miteinander zusammenarbeiten. Damit kommt vielfältige Expertise zusammen.

Im Bereich der Transfusionsmedizin konnten wir die Zellen isolieren, die die spezielle Oberflächenstruktur besitzen und die Antikörper gewinnen. In der Funktionellen Genomforschung gibt es große Erfahrung mit der Massenspektrometrie. Auch ist die apparative Ausstattung der Funktionellen Genomforschung hervorragend.

Dieser Schulterschluss zwischen den Fakultäten und verschiedenen Experten führt dann dazu, dass man Dinge erreichen kann, die an anderen Orten nicht möglich sind. Das ist eine der großen Stärken der Greifswalder Universität.

webMoritz: Jetzt gibt es einen Test, um Träger der Antikörper auszuschließen. Wie funktioniert dieser?

Prof. Greinacher: Als wir wussten, um welches Protein es sich handelt, welche genetische Struktur es besitzt und wo die Antikörper binden, konnten wir an Verfahren für ein praktikables Testsystem arbeiten.

Man kann die Proteinfragmente, die die Blutgruppe tragen, mithilfe von Bakterien vervielfältigen und dann aufreinigen. Diese gereinigten Proteinfragmente werden dann auf eine Mikrotiterplatte gebracht und haften dort an. In der Mikrotiterplatte werden die Fragmente dann mit dem Serum des Spenderbluts zusammengebracht. Anschließend kann die Bindung des Antikörpers an die Proteinfragmente nachgewiesen werden.

Dieses System ist automatisierbar und kann schnell durchgeführt werden. Damit steht ein System zur Verfügung, mit dem alle Blutspender auf das Vorliegen der Antikörper untersucht werden können.

webMoritz: Die TRALI-Reaktion ist – verglichen mit HIV und Hepathitis C etwa – eher unbekannt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Prof. Greinacher: Es handelt sich um eine relativ komplizierte Reaktion. Ein Virus mit Blut zu übertragen ist leicht zu testen und jeder kann sich etwas darunter vorstellen.

Allgemein verständlich darzustellen, dass sich eine Spenderin oder ein Spender früher im Leben einmal immunisiert und Antikörper gegen eine andere Blutgruppe gebildet hat, diese Antikörper jetzt mit den Blutkonserven auf die Patienten überträgt und nur die Patienten, die das entsprechende Antigen tragen, dann krank werden können, ist ausgesprochen schwierig verständlich zu vermitteln.

Die Häufigkeit der TRALI-Reaktion liegt etwa bei 1:20-30.000 Bluttransfusionen, die Häufigkeit der HIV-Infektion bei ca. 1:13 Millionen.

Diese Zahlen haben aber auch eine Historie. Die Häufigkeit der HIV-Infektionen lag vor 20 Jahren sehr viel höher. Mitte der 1980er Jahre waren die Übertragung von Hepatitis und HIV die großen Probleme der Transfusionsmedizin und damit auch ein Schwerpunkt der Forschung. Allerdings wurden in der Zwischenzeit Tests entwickelt, mit denen die Viren gefunden und entsprechende Spender ausgeschlossen werden können. Aber es ist natürlich noch sehr viel mehr im allgemeinen Bewusstsein.

webMoritz: Spenden Sie eigentlich Blut?

Prof. Greinacher: Ja klar!

webMoritz: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

Bilder:

Prof. Greinacher – Tjorven Hinzke

Klinikum – webMoritz-Archiv

Blutbeutel – „digiom“ via flickr

![w7x_spule [1600x1200]](http://webmoritz.de/wp-content/uploads/2010/06/w7x_spule-1600x1200-187x250.jpg)

![IMG_0738 [1600x1200]](http://webmoritz.de/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0738-1600x1200-250x166.jpg)