von Tjorven Hinzke | 13.04.2011

6 Prozent beträgt der Atomstrom-Anteil in Greifswald.

Bündnis 90/ Die Grünen wollen in die nächste Bürgerschaftssitzung eine Beschlussvorlage einbringen, nach der die Stadtwerke Greifswald statt der bisherigen 6% Atomstrom überhaupt keinen Strom aus Kernkraftwerken mehr vertreiben sollen. Dies teilte die Fraktion der Greifswalder Bürgerschaft in einer Pressemitteilung mit.

Laut Frauke Fassbinder, Geschäftsführerin des Kreisverbands Greifswald – Uecker – Peene, geht die Vorlage zunächst durch die verschiedenen Ausschüsse, bis über sie am 16. Mai in der Bürgerschaftssitzung abgestimmt wird.

Wird der Beschluss positiv beschieden, bedeutet dies, dass der Oberbürgermeister Greifswalds, Dr. Arthur König, ihn als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke umsetzt. „Ein Problem ist hierbei natürlich, dass die Stadtwerke noch verschiedene, auch langfristige Verträge haben. (mehr …)

von Tjorven Hinzke | 01.03.2011

Uns Studenten interessiert an der Universität in erster Linie meist die Lehre, doch natürlich wird hier in Greifswald auch geforscht. In der Serie “Nachgeforscht” wollen wir einzelne Projekte und die Menschen dahinter vorstellen.

Das Universitätsklinikum Greifswald hat sich an der bislang weltweit größten klinischen Studie zu Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pankreaskarzinomen) beteiligt.

Zudem wurde das Greifswalder Pankreaszentrum als das erste in Mecklenburg-Vorpommern als Kompetenzzentrum zertifiziert. Auch beginnt ab März diesen Jahres die EU-Förderung eines Grundlagenprojektes zur weiteren Erforschung von Pankreastumoren.

Die Bauchspeicheldrüse oder Pankreas ist entscheidend am Verdauungsvorgang beteiligt. Sie sitzt unter dem Magen und vor der Wirbelsäule. Dieses zwischen 15 und 20 Zentimeter große Organ wird 70 bis 100 Gramm schwer und produziert täglich anderthalb Liter eines Bauchspeichel genannten Sekretes, welches Verdauungsenzyme enthält. Zudem gibt sie stoffwechselsteuernde Hormone wie Insulin an das Blut ab.

Prof. Markus M. Lerch, Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin A, unterhielt sich mit dem webMoritz über die vergangene und zukünftige Forschungsarbeit.

Professor Lerch

webMoritz: Herr Professor Lerch, könnten Sie die klinische Studie zum Bauchspeicheldrüsenkrebs, an der sich das Greifswalder Universitätsklinikum beteiligt hat, und ihre Hintergründe einmal näher erläutern?

Prof. Lerch: Pankreaskrebs tritt zwar nicht so häufig auf wie etwa Brust-, Magen- oder Prostatakrebs, aber er ist viel bösartiger als diese Krebssorten. Es handelt sich hier um den vierthäufigsten zum Tode führenden Krebs. Bei Darmkrebs zum Beispiel beträgt die Chance, die ersten fünf Jahre zu überleben, durchschnittlich etwa 70 bis 80 Prozent. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs hingegen sind nur etwa ein Viertel der Betroffenen nach der gleichen Zeitspanne noch am Leben, und das auch nur unter optimalen Bedingungen.

Es ist sehr schwierig, diese Krebsart zu behandeln. Die wichtigste Behandlungsmöglichkeit ist die Operation. Sie ist auch die einzige, von der man weiß, dass sie zur Heilung führen kann. Und die Ergebnisse der Chirurgie kann man verbessern, wenn man anschließend bei den Patienten noch eine Chemotherapie durchführt.

Chemotherapie verdoppelt Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten

Aus einer vorausgegangenen Studie wussten wir bereits, dass sich die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten bei anschließender Chemotherapie verdoppelt. Es gab zwei verschiedene Chemotherapien, die dieses Ergebnis erzielt haben, aber keinen direkten Vergleich.

Genau dieser war dann Inhalt der Studie, an der wir uns zusammen mit 158 anderen Kliniken beteiligt haben. Wir haben die eine nach dem Zufall ausgewählte Hälfte der insgesamt 1.088 Patienten aus 17 Ländern mit der einen Therapie behandelt, die andere mit der anderen.

Dann haben wir ausgewertet, wie viele Patienten nach fünf Jahren noch leben. Und es hat sich herausgestellt, dass beide Chemotherapien gleich gut sind. Aber die Nebenwirkungen – vor allem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Entzündung der Mundschleimhäute – sind bei der einen weniger ausgeprägt.

Die besser verträgliche Chemotherapie wird mit dem Medikament Gemcitabin durchgeführt, etwas mehr Nebenwirkungen führt die Therapie mit 5-Fluoruracil mit sich, ein schon sehr lange bekanntes Chemotherapeutikum. Bei beiden handelt es sich um sogenannte Zytostatika, sie hemmen das Zellwachstum.

In Zukunft wird also vermehrt das mit weniger Nebenwirkungen verbundene Gemcitabin verwendet werden.

Zertifizierung bringt Vorteile für Patienten

webMoritz: Am 10. Januar diesen Jahres wurde das Greifswalder Pankreaskarzinomzentrum als das erste seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern zertifiziert. Welchen Effekt hat diese Zertifizierung für das Klinikum und die Patienten?

Prof. Lerch: Es gibt in Deutschland nur wenige Zentren, die sich auf Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse spezialisiert haben. Das gilt sowohl für die Pankreatitis, also die Entzündung der Bauchspeicheldrüse, als auch für den Pankresaskrebs. Bei einer nicht zertifizierten Einrichtung hängt es von dem behandelnden Arzt und dessen Spezialkenntnissen ab, welche Behandlung der Patient erhält. Mark Twain hat es so ausgedrückt: „If all a man has is a hammer, the whole world looks like a nail“.

Ein zertifiziertes Zentrum versucht dies zu vermeiden. Ausnahmslos jeder Patient mit einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung wird mit allen Befunden in einer sogenannten Tumorkonferenz vorgestellt. Hier sitzen dann mehrere Spezialisten verschiedener Fächer – Chirurgie, Strahlentherapie, Pathologie, Gastroenterologie, Hämatoonkolgie et cetera. Jeder Fall wird einzeln besprochen und im Konsens und nach den neuesten Leitlinien die beste Behandlungsmöglichkeit für diesen bestimmten Patienten beschlossen.

Es ist auch jedem Patienten zu empfehlen, ein solches Zentrum aufzusuchen. Denn eines ist leider gezeigt worden: Je spezialisierter eine Klinik ist und je mehr Patienten sie behandelt, desto besser sind die Ergebnisse. Das ist beispielsweise bei der Pankreaschirurgie ganz deutlich. Wenn man im Jahr nur zweimal einen solchen Tumor operiert, ist die Sterblichkeit der Patienten viel höher, als wenn man diesen Eingriff zehn- oder zwanzigmal vornimmt. Je mehr Erfahrung das Zentrum und auch der einzelne Chirurg hat, desto besser ist die Prognose für den Patienten, nach fünf Jahren noch am Leben zu sein.

Das läuft natürlich ein bisschen entgegen den Vorstellungen der Politik, eine möglichst ortsnahe Versorgung zu schaffen.

Auch die Patienten stehen vor der Wahl, entweder eine lange Wegstrecke auf sich zu nehmen, um zu einem wirklichen Spezialisten für die Krankheit zu gelangen, oder in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu gehen, wo die Behandlung auch nicht unbedingt schlecht ist.

Sicher ist es angenehmer, ein Krankenhaus in der Nähe aufzusuchen. Aber für einige, wenn auch längst nicht für alle Erkrankungen, ist ganz klar gezeigt, dass die spezialisierten Zentren viel bessere Ergebnisse haben als die Allgemeinkrankenhäuser. Sowohl die Pankreatitis, als auch das Pankreaskarzinom gehören dazu.

Bei Brustkrebs beispielsweise werden inzwischen 70 bis 80 Prozent aller Patientinnen in solchen spezialisierten Einrichtungen behandelt. Ähnlich werden sich auch die Pankreaszentren etablieren.

Die Zentren bekommen zumindest in Mecklenburg-Vorpommern bislang auch nicht mehr Geld für einen Fall. Die Zertifizierung bringt also weniger einen Vorteil für die Krankenhäuser mit sich, als vielmehr für die Patienten.

webMoritz: Die Europäische Union fördert ab März diesen Jahres ein Grundlagenprojekt zur Erforschung der sogenannten Tumormikroumwelt, um die Heilungschancen von betroffenen Patienten zu verbessern. Was kann man sich hierunter vorstellen?

Fortschritte reichen noch nicht aus, um Patienten zu heilen

Prof. Lerch: Die Studie zur Tumormikroumwelt ist keine klinische Studie, in der man Medikamente testet, sondern Grundlagenforschung, in der untersucht wird, wie der Tumor eigentlich funktioniert und wie man neue Medikamente entwickeln kann, um ihn zu bekämpfen.

Einer der Gründe, warum man beispielsweise Brustkrebs mit einer Chemotherapie relativ gut behandeln kann und den

Aufnahme eines Pankreastumors. Grün die Tumorzellen, rot das Narbengewebe.

Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht, ist die sogenannte Mikroumwelt. Der Pankreastumor hat eine sehr enge Beziehung zu den Bindegewebszellen um ihn herum. Und diese bilden einen massiven Panzer aus Narbengewebe um die Tumorzellen. Das führt zum Einen dazu, dass sich Tumor- und Bindegewebe gegenseitig beeinflussen, etwa das Wachstum steigern können. Und zum Anderen verhindert das Narbengewebe, dass die Chemotherapie den Tumor überhaupt erreicht. Das macht ihn so extrem schwierig zu behandeln.

In dem EU-Projekt arbeiten Fachleute verschiedener Spezialgebiete aus mehreren Ländern zusammen, um herauszufinden, wie verantwortlich für die Therapieresistenz diese Tumormikroumwelt ist und wie man sich dieses zunutze machen kann. Vielleicht muss man beispielsweise erst die Zellen, die für das Narbengewebe verantwortlich sind entfernen und kann dann den Tumor viel besser behandeln.

Wie viel Zeit diese Forschung insgesamt in Anspruch nehmen wird, ist ganz schwer zu sagen. Ich selbst beschäftige mich seit etwa 15 Jahren mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir haben zwar in den letzten Jahren Fortschritte gemacht, sie reichen aber immer noch nicht aus, um einen einzelnen Patienten wirklich zu heilen. Bislang können wir nur Leben verlängern und Leiden lindern.

Von der Erforschung der Tumormikroumwelt erhoffen wir uns jetzt Durchbrüche für die Behandlung der Patienten. Jetzt wird erstmals nicht mehr nur auf den Tumor an sich fokussiert, sondern auch auf die Tumorumgebung. Erst seit wenigen Jahren wird überhaupt über diesen Ansatz nachgedacht.

webMoritz: Sie beschäftigen sich ja schon sehr lange mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Auf welchem Weg sind denn Sie persönlich zu diesem Forschungsgebiet gelangt?

Prof. Lerch: Vor mehr als 20 Jahren habe ich angefangen, mich für die Bauchspeicheldrüse zu begeistern. Das habe ich vor allem dem fantastischen Betreuer meiner Doktorarbeit, die schon von der Bauchspeicheldrüse handelte, zu verdanken.

Dann habe ich in allen wissenschaftlichen und klinischen Stationen, die ich durchlaufen habe – und das waren ziemlich viele – immer mehr in diesem Bereich sowohl klinische als auch Grundlagenforschung betrieben.

Auch beeinflusst haben mich die Arbeiten des Nobelpreisträgers George Palade aus den siebziger Jahren. Er hat als Erster die Bauchspeicheldrüse unter dem Elektronenmikroskop untersucht. Hier hat er herausgefunden, wie Eiweiße grundsätzlich durch eine Zelle geschleust werden. Diese fundamentalen Arbeiten beschäftigen uns heute noch. Enzyme werden viel zielgerichteter durch die Azinuszellen [Azinus: funktionelle Einheit einer Drüse, Anm. d. Red.] des Pankreas transportiert, als dies in den Zellen aller anderen Organe geschieht. Es gibt eigentlich kein besseres Modell für dies Synthese, den Transport und die Ausscheidung von Eiweißen als die Pankreaszelle.

Die Bauchspeicheldrüse ist also nicht nur von der klinischen Seite her durch die schweren Erkrankungen, die bei ihrer Fehlfunktion ausgelöst werden, ein wichtiges Thema, sondern auch wissenschaftlich äußerst spannend. Es ist nach wie vor das faszinierendste Organ, das mir bislang begegnet ist.

„Greifswald bietet ein phantastisches Umfeld“

webMoritz: Und was hat Sie nach Greifswald geführt?

Prof. Lerch: Greifswald bietet ein phantastisches Umfeld. Ich hatte vorher eine Professur in Münster und habe dann einen Ruf für den Lehrstuhl für Gastroenterologie, Stoffwechsel und Ernährungsmedizin in Greifswald angenommen. Hier arbeite ich mit einer relativ großen Gruppe von etwa 20 Wissenschaftlern und Doktoranden zusammen. Auch bietet sich mir hier ein hervorragendes Forschungsumfeld. Wir arbeiten mit einer ganzen Reihe anderer Gruppen zusammen, sowohl hier in Greifswald in der SHIP Studie, im GANI-MED Projekt und verschiedenen Graduiertenkollegs, als auch mit Gruppen im Ausland. Zudem ist mein chirurgischer Partner hervorragend. Diese Arbeitsbedingungen machen mir schon sehr große Freude.

Hinzu kommt, dass ich ein Freund des Segelns und der See bin. Auch meine Familie fühlt sich hier außerordentlich wohl. Es war also die richtige Wahl für mich, nach Greifswald zu gehen.

webMoritz: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit!

von Tjorven Hinzke | 29.11.2010

Zwischenlager Nord

Der bevorstehende Transport der vier Atombehälter von Caderache in Südfrankreich ins Zwischenlager Nord bei Lubmin ist vorverlegt worden. Er findet laut Ostseezeitung schon am 16. Dezember und nicht, wie geplant, kurz vor Weihnachten statt.

Marion Schlender, Pressesprecherin des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern, wollte sich dazu nicht äußern. „Derzeit geben wir keinen Termin bekannt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich auch noch nicht sagen, ob und wann der Transport erfolgt“. Auch die Kosten seien noch nicht in Gänze bekannt. Sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr würden jeweils 1,2 Millionen Euro an Haushaltsmitteln vor allem für die polizeiliche Sicherung bereitgestellt. Durch die kürzlich erfolgten Terrorwarnungen sei der Transport nicht gefährdet. Die Risikoabwägung läge allein in der Hand des Bundes.

Kosten für Einlagerung vom Bund getragen

Auch Marlies Philipp, Pressesprecherin der Energiewerke Nord (EWN), wollte keinen genauen Termin nennen. Er werde aber rechtzeitig vor dem Transport bekannt sein. Das von den EWN betriebene Zwischenlager Nord in der Gemarkung Rubenow bei Lubmin dient sowohl der Einlagerung von radioaktiven Reststoffen und Abfällen vor allem des alten Atomkraftwerks Lubmin, als auch – in einer getrennten Halle – der Aufbewahrung von Castoren mit Atommüll des Bundes. Von den insgesamt 80 Plätzen sind mit den vier Castoren, die noch in diesem Jahr kommen und mit den fünf, die noch im kommende Jahr das Zwischenlager erreichen werden, 74 belegt. Trotz der noch freien Plätze gäbe es keine Anträge für die Einlagerung von weiterem Atommüll. „Zur Zeit gibt es keine Anforderungen aus öffentlicher Hand. Der Bund hat keine weiteren einzulagernden Kernbrennstoffe“, so Philipp.

Die Kosten der Einlagerung trägt der Auftraggeber. Im Falle der demnächst kommenden Castoren sei dies die Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe, die sich ihrerseits aus Bund und dem Land Baden-Württemberg finanziert. Die Größenordnung, in der sich die Lagerungskosten bewegen, wollte die Sprecherin nicht nennen. Auch ein Antrag auf Verlängerung der 2039 auslaufenden Betriebsgenehmigung würde derzeit nicht gestellt. „Es ist nur unwahrscheinlich dass, auch wenn es 2039 ein Endlager gibt, bis dann schon sämtliche nuklearen Abfälle aller Zwischenlager dorthin umgelagert sein werden. Solange müssen wir diese hier dann noch zwischenlagern. Ein Antrag auf Laufzeitverlängerung wird frühestens fünf bis zehn Jahre vor Ende der ursprünglichen Genehmigung gestellt“, meint die Pressesprecherin. Einer der Hauptkritikpunkte am Zwischenlager Lubmin ist, dass es keine „heiße Zelle“ gibt. In dieser wird der Inhalt der Castorbehälter umgelagert, wenn sowohl innerer als auch äußerer Deckel des Gefäßes undicht werden sollten.

„Das Zwischenlager ist von Bundesbehörden genehmigt worden. Demnach ist eine solche „heiße Zelle“ nicht unbedingt notwendig“, erklärt Philipp. Der in vier Behältern gelieferte Atommüll stammt aus dem laut Website des Bundesamtes für Strahlenschutz aus dem „schnellen Brüter“ (eine kompakte natriumgekühlte Kernreaktoranlage, kurz KNK) des früheren Kernforschungszentrums Karlsruhe sowie aus Experimenten derselben Einrichtung. Hinzu kommen Reaktorstäbe der „Otto Hahn“, einem Reaktorschiff.

Castor-Transport darf nicht über Greifswalder Gebiet fahren

Radioaktiver Abfall in den Hallen des Zwischenlager Nord

Die Transportgenehmigung ist bis zum 31.12.2010 befristet. Konkrete Termine müssen vom Transporteur, der Nuclear Cargo + Service GmbH (NCS), und dem Innenministerium abgestimmt werden. Die genaue Route wird zwischen Landespolizei und Auftraggeber vereinbart. Dabei darf laut dapd nach dem Beschluss der Greifswalder Bürgerschaft der Zug nicht über Greifswalder Gebiet fahren. Das AntiAtomBündns Nord-Ost ruft auf seiner Homepage (www.lubmin-nixda.de) zu einer Auftakt-Demonstration am 11.Dezember in Greifswald auf. Neben anderen wird sich die Greifswalder Bundjugend und die Grüne Hochschulgruppe hier zusammen mit den Bündnisgrünen beteiligen. Weitere Aktionen verschiedener Atomkraftgegner sind in Planung.

Polizeihauptkommissar Falkenberg teilte mit, dass derzeit noch keine Informationen über Polizeiaktionen oder erwartete Demonstrationen weitergegeben werden würden. Man befände sich noch in den Vorbereitungen. Die Bundespolizei könne in Lubmin schon bei der Arbeit beobachtet werden. „Ich kann aber sagen, dass wir die Situation in Gorleben vor Augen haben. Dort lief der größte Prozentsatz friedlich ab, nur ein sehr geringer Anteil der Demonstration war mit Straftaten verbunden. Eine ähnliche Situation wird auch hier zu erwarten sein“.

Fotos: Erik Schumacher (Zwischenlager Nord), Energiewerke Nord (Radioaktiver Abfall)

von Tjorven Hinzke | 17.11.2010

Ein Vorraum mit Sesseln und einer Couch, weitere tiefe Sofas, Tische und Stühle neben der Bartheke, an einer Wand ein titelgebendes Zitat, im schummrigen hinteren Teil des Tanzraums lässt es sich auf rot bezogenen, gepolsterten Bänken gemütlich beisammensitzen – die Kiste auf der Rückseite des gleichnamigen Hörsaals lädt schon auf den ersten Blick zum längeren Verweilen ein.

Seit vor genau 32 Jahren die Gründungsmitglieder mit dem Kulturauftrag der Universität auch die Räumlichkeiten der heutigen Moschee und des Hörsaals zur Verfügung gestellt bekamen, hat sich die Fläche verkleinert, nicht aber das Programmangebot. Am 17. November feiert die Kiste ihr Jubiläum und alle sind herzlich eingeladen: Freier Eintritt ab 21 Uhr und verschiedene DJs erwartet die Besucher des Studentenclubs in der Makarenkostraße 49. Wie vor 32 Jahren werden hier neben den Lesungen Kino, Partys, Konzerten, (Puppen-)Theater und Auftritte von Studenten geboten.

Mittwoch sind Mottopartys

Es findet sich auch immer ein Platz zum gemütlichen Beisammensitzen

Die Mittwoch-Partys stehen unter bestimmten Mottos, auf die Musik, Dekoration und hin und wieder auch Getränke passend abgestimmt werden. Veranstaltungen an Freitagen und Samstagen sind spezielleren Musikrichtungen gewidmet, hier sind etwa die Ärzte-Party, die Dark Theatre mit Dark Wave, der Metalabend oder die TranceCube vertreten. Während bei den Mittwoch-Partys meist 170 und mehr Gäste feiern, sind die Veranstaltungen am Wochenende mit 40 bis 100 Leuten weniger besucht – was der Stimmung keinen Abbruch tut.

Sonja Petkovic, 1. Vorstand der Kiste

Sonja Petkovic, welche gemeinsam mit vier anderen Studenten im Vorstand des Vereins tätig ist, meint dazu: „Die Kiste ist bunt – nicht nur räumlich, sondern auch von den Leuten her. Hier treffen ganz unterschiedliche Charaktere zusammen, was sich eben auch in unserem Monatsprogramm widerspiegelt. Egal ob vom einzelnen Mitglied oder Gast – neue Mottovorschläge und Partyideen werden gerne gesammelt und umgesetzt. Je nach Urigkeit und Beliebtheit mausert sich dann die Idee vielleicht zur regelmäßigen Veranstaltung“.

Kultfilme im Kiste-Kino

Während der Vorlesungszeit organisiert der Club montags das Kiste-Kino, in welchem man zu sehr günstigen Preisen Kassenschlager vom Vorjahr, aber auch ältere, meist Kultfilme, Geheimtipps, eben bewusst ansprechende und anspruchsvolle Filme sehen kann. Auch hier kann und soll das Publikum mitbestimmen und Vorschläge im Forum der Kiste machen.

Auch Aufführungen des StuThe bietet der Club Raum. Genauso arbeiten die Mitglieder mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss im Rahmen der Erstsemesterwoche und der Karaokepartys, Fachschaftsräten, dem radio 98eins und der Lokalen Erasmus-Initiative zusammen.

Unterstützt wird das vielfältige kulturelle Angebot zudem vom Studierendenparlament und Studierendenwerk. „Uns liegt viel an der Kommunikation mit anderen Gremien und ehrenamtlich tätigen Studenten. Natürlich auch mit den anderen Clubs – wofür die Clubs-U-Night ein gutes Beispiel ist“, meint Vorstandsmitglied Sonja.

Engagement für Schönwalde-II

Darüber hinaus engagiert sich der Club für seinen Stadtteil Schönwalde II – etwa beim Stadtteilfest und zusammen mit der Moschee zu ihrem Tag der offenen Tür in der interkulturellen Woche. Dort grillen die Mitglieder, verkaufen Getränke oder helfen neuen ehrenamtlichen Einrichtungen bei der Veranstaltungorganisation. „Uns erkennt man immer an der guten Stimmung, den Kiste-Shirts und dem Banner, welches sagt: ‚Von Studenten, mit Studenten und für Studenten.‘ Wer einen genaueren Blick riskiert, wird zudem feststellen, dass die Kiste sowohl unter den Gästen wie auch unter den Mitgliedern Nichtstudenten aufweist. Jeder ist willkommen!“, erzählt Sonja weiter.

Benjamin Kraenz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, vor der Bar der Kiste

Benjamin Kraenz, Lehramtsstudent und seit 2006 Kiste-Mitglied, wirft ein: „Wir haben keine Fachausbildung, wenn es etwa ums Getränkemixen geht. Teilweise wird man dann schon belächelt oder die Leute reagieren sogar empört, wenn etwas nicht ganz klappt. Leider glauben manche Leute nun einmal, dass wir ein kommerzieller Club sind, obwohl wir alles hier ehrenamtlich und unentgeltlich machen. Uns geht es eben in erster Linie darum, unseren Kulturauftrag mit Spaß umzusetzen“.

Und so sorgt ein lebendiges Clubleben mit internen Feiern, Film,- Grill- und Spieleabenden für den Zusammenhalt der Gruppe. Spricht man mit den einzelnen Mitgliedern, merkt man, wie viel ihnen der Club bedeutet. „So, wie mir das vorkommt, und ich bin ja schon eine Weile dabei, besteht bei uns ein Gemeinschaftsgefühl, das man so selten findet“, stellt Benjamin fest.

Drei Monate Probemitgliedschaft vor Aufnahme in den Verein

Wer an der Vereinsarbeit interessiert ist, kann in einer dreimonatigen Probemitgliedschaft alle Bereiche der ehrenamtlichen Tätigkeit austesten – vom Arbeiten hinter der Bar über Einkauf, Flyererstellung bis hin zum Kennenlernen der vier anderen Clubs. Am Ende dieser Zeit wird über die endgültige Aufnahme entschieden. „Die Arbeit – und es ist Arbeit – soll Freude machen, unsere Mitglieder sollen sich bei uns wohlfühlen“, erklärt Sonja. Man lerne viele unterschiedliche Charaktere kennen. Das sei zum Einen eine Herausforderung in der persönlichen Entwicklung. „Zum Anderen entwickeln sich Freundschaften fürs Leben“, schwärmt Benjamin. Letzteres spiegelt sich auch in der Gründung des Vereins „Kiste lebt“ weder. Einmal im Jahr treffen sich die früheren und die aktuellen Mitglieder für ein Wochenende und tauschen Erfahrungen und lustige Geschichten aus.

Wichtig sei in einem Club neben guter Zusammenarbeit der verantwortungsvolle Umgang mit der erhaltenen Position. Wer nur Mitglied werden wolle, um diese ausnutzen, etwa wenn es um Alkohol oder freien Eintritt in die anderen Studentenclubs geht, habe hier nichts verloren. Allen, die ein ehrliches Interesse an der Vereinsarbeit haben, bietet der Club über sein breites Programmspektrum und die unterschiedlichsten Fähigkeiten, die in dessen Realisierung zusammenfließen, viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren.Man hat mit einer Mitgliedschaft Einfluss auf das Kulturleben einer ganzen Stadt, kann Konzerte, Lesungen und Partys selbst organisieren oder gar, wenn man zum Beispiel DJ ist, die Musik auf einer vollen Party bestimmen. Benjamins Worte dazu: „Es ist durchaus möglich, sich bei uns selbst zu verwirklichen“.

Bilder: Ersti-Party, Sonja Petkovic: Kiste e.V., Benjamin Kraenz: Benjamin Kraenz

von Tjorven Hinzke | 31.10.2010

Während des Schreibens der Hausarbeit schnell was googlen, dann noch fix Mails lesen, kurz nach dem Abstecher ins studiVZ, dem aus der Ecke blinkenden Link folgen, nebenbei in ICQ antworten – so in etwa dürfte bei vielen Studenten die Arbeit am Computer aussehen.

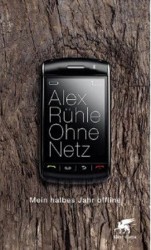

Ein halbes Jahr kein Internet: Ohne Netz von Alex Rühle.

Ähnlich verhackstückt ist auch der Alltag von Alex Rühle. Als Journalist gehört das Internet einfach dazu – eine Information hier, ein Abstecher da, und hochploppende Mails wollen natürlich sofort beantwortet werden.

Bis er beschließt, diesem Teil seines Lebens ein halbes Jahr den Garaus zu machen. Aus der während einer Bahnfahrt gewonnenen Erkenntnis heraus, dass es sich ohne ständig brummelndes Smartphone doch erstaunlich konzentriert arbeiten lässt, beginnt er sein sechsmonatiges Fasten.

Suchtsymptome und Heimlichkeiten

In kurzweiliger Manier berichtet er über seine Erfahrungen, die zwar nicht von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt reichen, aber manchmal nicht allzu weit von dem einen oder dem anderen Extrem entfernt sind. So reflektiert er seine eigenen Suchtsymptome – während eines Urlaubs alle halbe Stunde heimlich ins Netz, es ist ja so wichtig – und leidet durch das ausbleibende Vibrieren des normalerweise in der Hemdtasche am Herzen getragenen Handys. Genauso gibt es aber „die ruhigen Momente, wenn es sich so anfühlte, als würde ich eine Schale klaren Wassers durch die Gegend tragen“.

Ähnlich verhält es sich mit dem gesamten Buch: Mal betrachtet der Autor das Arbeitsumfeld von Google oder skizziert in großem Maßstab ein Szenario, in welchem dem Internet der Platz des Ersterfundenen vor dem Buch zufiel. Dann wird wieder detailliert ein Gespräch mit seinem Sohn geschildert und von der Befreiung einer undankbaren Ente erzählt.

Dabei wird alles durch einen locker-(selbst)ironischen Stil verknüpft, der es dabei doch schafft, auch ernsthafte Themen und die innere Welt des Autors mitzuteilen, ohne ins Oberflächliche oder Klischeehafte abzurutschen.

Nichts aufgezwungen

Wie es einem wohl nach sechs Monaten ohne Netz geht?

Dies ist auch einer der Aspekte, die das Buch so lesenswert machen – eine Sprache, die wirkt, als ob es dem Autor wirkliche Freude bereitet hätte, sich ihrer zu bedienen, die ohne mahnenden Zeigefinger oder überspitzte Meinungsextreme auskommt. Dem Leser wird nichts aufgezwungen oder eine Ansicht als die einzig wahre dargestellt. Wer sich das Buch zu Gemüte führt, kann es als Anlass nehmen, sich auch mit seinem Verhalten dem Internet gegenüber auseinandersetzen, kann es aber ebenso gut einfach genießen und anschließend beiseite legen. Genau diese scheinbare Unverbindlichkeit wird wahrscheinlich viele dazu verleiten, ersteres zu tun.

Und auch wenn nicht, so bereichert die Lektüre doch das Allgemeinwissen, denn immer wieder eingestreut finden sich Wissensbrocken aus einem verblüffenden Fundus, der die Beteuerungen des Autors bezüglich seines schlechten Gedächtnisses Lügen straft.

So etwa ein Zitat Blaise Pascals, nach dessen Worten das gesamte Unglück der Menschheit allein daraus entstünde „dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen“. Oder die Tempovorschriften einer Klaviersonate von Robert Schumann. Oder die – wenig positiv gefassten – Meinungen Reisender am Anfang des 19. Jahrhunderts zum damals neumodernen Eisenbahnfahren. So wie denjenigen, die Pferdekutschen gewöhnt waren, das neue Gefährt mit seinen zu dieser Zeit sagenhaften 30 Stundenkilometern entschieden zu schnell war, so müssen sich heute viele erst an die mit dem Netz kommende Beschleunigung des Lebens gewöhnen, dann passt das schon. Oder nicht? Eine endgültige Antwort gibt der dem Internet keineswegs abgeneigte Autor nicht.

Letztlich bleiben die kleinen Dinge und Momentaufnahmen aus dem halben Jahr. Der Autor kann und will nicht auf www.internetweißalles.de verzichten und fällt rapide in sein altes Suchtmuster zurück. Ein paar Dinge seines Lebens haben sich dennoch geändert. Ein leicht von den Augen ins Hirn wandernde, an einigen Stellen einen zum Weiterdenken anregenden Nachgeschmack hinterlassende Buch wird zugeschlagen. Dann check ich mal meine Mails. Und verzichte wohl auf den verlinkten Abstecher.

Fotos: Aufmacher Klett-Cotta (keine CC-Lizenz), Alexander Franke via jugendfotos.de