Es war die große Erzählkunst der schönen Schahrasad die den grimmigen König Schahriyar dazu brachte, sie nicht nach der ersten gemeinsamen Nacht zu töten, sondern tausend weitere Nächte ihren spannenden und aufregenden Geschichten zu lauschen, bis er ihr Gnade gewährte.

Und was sie in ihren weit verzweigten Erzählungen ausbreitete, hat sich wie das verschlungene Muster eines Teppichs über das Bild dessen gelegt, was nebulös mit „Orient“ überschrieben wird. Jene Erzählungen, über Jahrhunderte tradiert, transformiert und ergänzt, haben Imaginationen in Form, Farbe und Klang geschaffen, die in immer wieder neuen Stereotypen fixiert wurden. Selbst für die frühmittelalterlichen Araber waren viele Geschichten schon Exotismen, die sie von den Persern (Sassaniden) übernahmen.

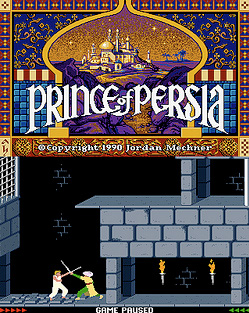

Das erste "Prince of Persia"-Computerspiel

Von jenen exotischen Stereotypen ließ sich auch der Spieleentwickler Jordan Mechner (geb. 1964) leiten, als der Ende der 1980er Jahre das Computerspiel „Prince of Persia“ entwarf. So abstrakt verpixelt und grobmotorisch die Szenerie und die einleitend untermalenden Klänge auch waren, sie genügten in ihrer Zeichenhaftigkeit, um die simple Rahmenhandlung vom inhaftierten Helden, der die Sultanstochter aus den Fängen des Bösen Großwesirs befreien muss, ausreichend zu unterstreichen, sodass eine fundierte Imaginationsfläche gegeben war. Den klar definierten Bewegungsabläufen des Protagonisten, dem Schematismus der Gefahren in den Labyrinthen der zwölf Level steht ein immer wieder auftretendes Überraschungsmoment gegenüber, dass auch vor Selbstironie nicht zurückschreckt.

Sicher war Schauspieler Jake Gyllenhaal (geb. 1980) in seiner Kindheit ebenso von diesem Spiel begeistert, was durch Trotz gegenüber dem möglichen väterlichen Vorwurf der „Volksverdummung“ noch unterstrichen wurde. Nun ist der selbst in die Rolle des Protagonisten geschlüpft und mag damit zu einer Imaginationsfigur der heutigen Jugend werden – zumindest, wenn die Rechung des Disney-Konzerns aufgeht.

„Sein oder nicht sein …“ – aber nichts mit „Play it again, Sam.“

Für „Prince of Persia – Sand der Zeit“ (Regie: Mike Newell) ist das alte Spiel jedoch nur noch ein ferner Mythos. Den narrativen und vor allem den visuellen Rahmen bildet die Neukonzeption der Spielserie unter der Ägide der Softwarefirma Ubisoft Montreal ab 2003. Die über eine Trilogie verteilte Handlung von einer magischen Sanduhr und einem damit verbundenen Dolch wird für den Film weitgehend gestrafft.

Würde er losgelöst von all dem, was in unserer blockbustergeschwängerten Welt bereits existiert erscheinen, so könnte man ihm durchaus einen abgerundeten und visuell einfallsreichen Charakter zugestehen. Doch ebenso wie hier die (vor allem architektonische) Formensprache lediglich aus Eklektizismen besteht, sind auch die narrativ-dramaturgischen Elemente eine Zitatkollage, die sich in den erwähnten Stereotypen zusammenfügt. Für den königlichen Bruderzwist braucht man nicht bis zu Shakespeare zurückzuschauen – die Tragik vom neidisch-bösen Onkel (hier von Ben Kingsley mit der selben Leichtigkeit gespielt, mit der einst Alec Guinness den Obi-Wan Kenobi wiedergab) gab es mit weitaus triefenderer Theatralik bereits beim „König der Löwen“ (1994). (Damals hatten die epischen Klänge eines Hans Zimmer noch innovativen Charakter.)

So wie dort die zwielichtigen Hyänen agieren hier die Hassasinen (mit dem Klischee der bereits lebend verdammten Attentäter, die sich als tanzende Derwische mit Drogenkonsum in Transzendenzahnung begeben) als willige Handlanger. Wenn der „Outlaw“ Scheich Amar als humoristisches Element eingeführt wird, so mag die Hakuna-Matata-Mentatlität mit der er ein (steuerfreies) Straußenwettrennen veranstaltet nur bedingt als „witzig“ überzeugen, zumal man die Großvögel mittlerweile schon in etlichen Farmen in Mecklenburg sieht. Dass diese Rolle von Alfred Molina und nicht von beispielsweise Johnny Depp verkörpert wird, wie es Produzent Jerry Bruckheimer in seinem ausufernden „Pirates of the Caribbean“-Projekt konzipierte, ist nur ein Aspekt der diesem Film eines der üblichen Hauptkonfliktszenarien raubt: Keine der agierenden Figuren stellt die Zusammengehörigkeit vom Helden und der schönen Prinzessin (Gemma Arterton) ernsthaft in Frage.

Das Potential des Bruderneids hätte hier auf die nächste Generation übertragen werden können. Doch hier wird das alttestamentarische Prinzip des gesegneten Zweitgeborenen mit der mosaischen Adoption verwoben und durch einen dritten Bruder verwischt. Während der jüngere der beiden leiblichen Königssöhne (Toby Kebbell) als militärischer Hitzkopf stilisiert wird, ist sein älterer Bruder (Richard Coyle) stets in die Melancholie gehüllt, die ihm die Last der Thronfolge abverlangt. (Hier dienten die beiden Feldherrn Saladins in „Königreich der Himmel“ (2005) als Vorbild.) Sein politischer Herrschaftsanspruch bleibt auch am Schluss bestehen was den draufgängerischen Helden (Gyllenhaal) von dieser Pflicht befreit.

„Und was bekam des Soldaten Weib?“

Wie Tim Burtons „Alice im Wunderland“ fährt dieser Film die Erwartungen an ein „mitgewachsenes“ Disney-Publikum zurück, indem er sich mit seiner Umschiffung von „reiferem“ Konfliktpotential wiederum an jüngere (um es doch so resignierend zu verwenden: „unverbrauchte“) Kinogänger richtet. Jedem, der die filmische Vorgeschichte von Jake Gyllenhaal kennt, wird dies besonders bewusst. Als introvertierter Jugendlicher gab er Richard Kellys „Donnie Darko“ (2001) ein Gesicht; in Ang Lees „Brokeback Mountain“ den konventionsübergreifenden Partner von Heath Ledger und in Sam Mendes’ „Jarhead“ (beide 2005) den Soldaten mit mentaler Grenzerfahrung.

Vor diesem Hintergrund ist sein letzter Film vor „Prince of Persia“ geradezu als antithetisch dazu zu bezeichnen: die amerikanische Neuverfilmung von Susanne Biers „Brødre“/“Brothers“ (dänisches Original 2004). Es mag der Grundtenor bezüglich des Afghanistaneinsatzes sein, der diesen Film, der in den USA bereits im Dezember 2009 anlief, in Deutschland bisher noch nicht in die Kinos brachte.

Diesmal ist die Grundkonstellation weitaus „klassischer“: Es ist der strebsame Erbsohn, der die Prinzessin bekommen hat und als Held in den Krieg zieht – und dann, allem Anschein nach, nicht wiederkehrt. Tobey Maguire, der sich hier sein verschmitztes „Spiderman“-Grinsen radikal abtrainiert hat, kann in der zur „Hölle am Hindukusch“ stilisierten Taliban-Gefangenschaft nur durch die Sehnsucht nach der fernen Braut überleben, die Natalie Portman als zweifache Mutter mit jener profunden Schwermut mimt, die man ihren Rollen nicht nur als gespielt abnimmt, sondern aus einem tiefen Nukleus der Authentizität zu kommen scheint.

An jenen Kern der Trauer versucht nun Jake Gyllenhaal als jüngerer Bruder mit „Looser-Allüren“ zaghaft vorzudringen. Doch gerade als man sich allmählich den vermeintlichen Tod von Ehemann und Bruder abgefunden hat, steht jener wieder vor der Tür.

„Was Brecht oder David Lean gemacht haben, ist mir egal.“

Die lediglich zu erahnende Hoffnung am Ende von „Brothers“ gibt ihm jenes „Gewicht“, dass „Prince of Persia“ trotz der Bildgewalt fehlt. Man mag es dem Disney-Werk auch von vornherein nicht abverlangen, da man hier ja den Topos der „Komödie“ vor sich hat, die sich durch vermeintliche „Leichtigkeit“ auszeichnen soll. Doch dass sich narrative und rhetorische Komplexität fast immer diametral entgegengesetzt zur audiovisuellen Ausstattung eines Filmes verhalten, ist das große Dilemma Hollywoods.

Das stets um gesteigerte Hybris bemühte Bolero-Schema der Kinotrailer zwingt auch den Verlauf des entsprechenden Langfilms zum Ende in einem exponential gesteigerten Bilderrausch davonzurennen. Eine größere Dialoglastigkeit wird beispielsweise Quentin Tarantino nur durch das um so brutalere Gegengewicht der Actionszenen gestattet. (Dass sich verzweigte Handluststränge auch durch ein mitreißendes Setting ziehen können, hat zuletzt Christopher Nolan mit „The Dark Knight“ (2008) gezeigt.)

Wenn die großen Filmemacher sich nicht bald bekehren und sich ihrer Aufgabe als Geschichtenerzähler wieder in angemessen bewusst werden – sei es, indem sie die Rezipienten wieder in der Konzentration auf ausführliche Dialoge schulen, oder das Auge länger in Großaufnahmen ruhen lassen (David Leans Blick in die Weite der Wüste wiegt hundertmal mehr als die noch so diffizil gepuzzelte „Heilige Stadt Alamut“) – dann wird der „König Kunde“ ihnen bald nicht mehr folgen und keine Gnade mehr gewähren …

Bilder:

Computerspiel – CLF via flickr

Filmplakat – sinemabed via flickr/Disney

Endlich Zeit gefunden deine umfassende Rezension zu lesen. Wieder mal eine wortgewaltige und an Informationen fast schon überlaufende, aber treffende Kritik.

Das von dir angesprochene Recycling bekannter Geschichten ist ja schon Normalität; hinzu kommt, dass hier eine Generation ihre Kindheitserinnerungen visuell neu umsetzt. Und das ohne Abstriche: die Comic-Helden von Marvel und DC, Computerspieleverfilmungen, Spielzeug- und Kinderserien, alles wird verfilmt und erwacht zum Leben, mit foto-realistischen Effekten en masse. Aber leider nur visuell, selten dramaturgisch, meist wird abgeflacht, geschnitten und vereinfacht.

Die Fantasiewelten treten aus der schlichten (bekannten) Zeichentrickwelt heraus. Und vergessen dabei der schon bekannten Geschichte eine neue Perspektive oder eine neue Wendung abzugewinnen. Das enttäuscht, wie du am Ende leider feststellst. Die von dir genannten "unverbrauchten" Zuschauer kennen die Vorgänger nicht, können nicht vergleichen, sind zufrieden. Die Kasse klingelt, Jerry Bruckheimer kann den nächsten Kassenschlager, ob Piraten oder nicht, produzieren.

Schauen wir mal ob Christopher Nolan mit "Inception", welcher ja im Trailer auch schon sehr bildgewaltig daher kommt, neben den ganzen CGI-Effekten nicht das Drehbuch vernachlässigt hat.

Lange Rede, kurzer Sinn: Einfach nur Danke, Arvid. 😉