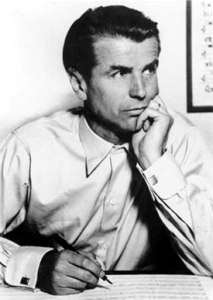

Wer den Namen Gerhard Schröder hört, denkt wahrscheinlich zuerst an den Kanzler der jetzigen und vorherigen Legislatur, denkt an die deutsche Sozialdemokratie, medienorientierte Politik und eine amerikaskeptische Außenpolitik wie noch nie zuvor in der bundesrepublikanischen Geschichte. Aber da gab es auch einen anderen Gerhard Schröder,

den CDU-Politiker und werteorientierten Außenminister der 60er Jahre, den Freund angloamerikanischer Kultur. Dieser Gerhard Schröder war eine Persönlichkeit, die in mehreren Beziehungen von Spannungen lebte.

den CDU-Politiker und werteorientierten Außenminister der 60er Jahre, den Freund angloamerikanischer Kultur. Dieser Gerhard Schröder war eine Persönlichkeit, die in mehreren Beziehungen von Spannungen lebte.

Geboren 1910, stammte er zwar aus einer norddeutschen, evangelisch geprägten Familie, wuchs jedoch tief im Westen im katholisch geprägten Trier auf. Ein kulturelles Spannungsverhältnis, das auch seinen späteren politischen Werdegang mitprägte. So begann er zwar seine politische Karriere im rheinischen Landesverband der CDU, profilierte sich später aber auch als Vertreter der vor allem im Norden starken CDU/CSU-internen evangelischen Interessenvertretung. Folge dieser Spannung zwischen den eigenen kulturellen Wurzeln und jenen der Mehrheit innerhalb seiner politischen Heimat war zunächst, dass Gerhard Schröder sich vorrangig auf professionelle Arbeit und nicht auf eine politische Hausmacht stützen musste. Folge war auch, dass zwar die Leitlinien seines Handelns immer an festen Überzeugungen orientiert waren, konkrete politische Entscheidungen aber auch pragmatisch abgewogen wurden.

So orientierte sich Gerhard Schröder in der NS-Zeit an festen Grundsätzen, als er sich entschied, im Tausch für einen Verzicht auf alle Annehmlichkeiten einer ihm als promovierten Juristen zustehenden Verwendung als Offizier für die Heirat seiner als ?Halb-Jüdin? abgestempelten Frau 1941 eine Sondergenehmigung zu erwirken. Im Interesse des Schutzes seiner Ehefrau überlebte Schröder den Zweiten Weltkrieg als einfacher Obergefreiter. Politischen Pragmatismus hingegen bewies er, als er später als Bundesminister der Bonner Republik in den 50er und 60er Jahren sich für eine vorsichtige Belebung der Beziehungen zu Polen und Ungarn stark machte, obwohl jene als Mitglieder des Warschauer Pakts auch die DDR und nicht allein die Bonner Republik als völkerrechtliche Vertretung der Deutschen anerkannten. Um der DDR keinen völkerrechtlichen Vertretungsanspruch überlassen zu müssen, wollte Schröder den Kontakt auch zu dem Europa jenseits des Eisernen Vorhangs nicht verlieren.

Politische Bedeutung heute hat Gerhard Schröder jedoch vor allem angesichts seines ständigen Versuchs, die europäische Integration in Einklang zur Partnerschaft mit den USA zu bringen. So kam es hierüber auch zum Streit mit Konrad Adenauer. Auch trat er gegen den Widerstand de Gaulles immer vehement für die Aufnahme Großbritanniens in das politische Europa ein. Der Streit zwischen jenen, die außenpolitisch wie Adenauer vor allem auf Frankreich setzten und denen, die wie Schröder neben dem europäischen Gedanken immer auch die gemeinsamen Werte von Europa und Nordamerika berücksichtigen wollten, wurde als Streit zwischen Gaullisten und Atlantikern bekannt. Ein Streit, der in abgewandelter Form auch heute wieder aktueller denn je ist. Ein Streit heute zwischen jenen, die aus Abneigung zu Bush jede Kooperation mit der amerikanischen Außenpolitik ablehnen und denen, die in Anerkennung der gemeinsamen demokratischen Tradition es vorziehen, in Absprache mit den Partnern Europas jenseits des Atlantiks Einfluss auf die weitere Entwicklung innerhalb des Bündnisses auszuüben. Und auch heute gilt, dass ein deutscher und kleineuropäischer Tunnelblick lediglich schadet und dass Kritik am Partner nicht in einer Art und Weise eingebracht werden darf, die zum auch nur vorübergehenden Bruch der Freundschaft führt.

So sind nach meiner Einschätzung zwei Konstanten im politischen Werdegang Schröders auch noch heute Vorbild für politisches Handeln. Zum einen der Ausgleich zwischen der Wahrung der moralischen Integrität und politischem Pragmatismus, zum anderen konkret die Betonung des Willens am Festhalten an der auf der gemeinsamen, demokratischen und freiheitlichen Tradition aufbauenden transatlantischen Partnerschaft.

Geschrieben von Philipp Christian Wichter